Spectacle

Spectacle

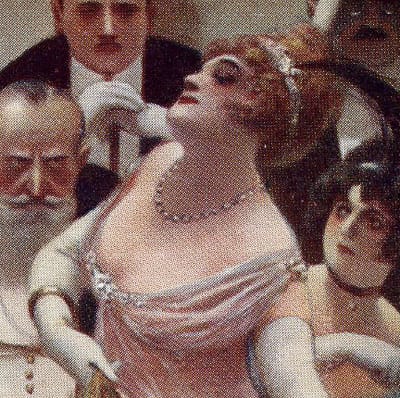

On confond assez volontiers, dans la conversation, deux mots qui sont loin d’être synonymes, le mot spectacle et le mot théâtre. Or, si le théâtre offre toujours un spectacle au public, il s’en faut bien que tout spectacle ait lieu dans un théâtre. Les baraques de saltimbanques, les bateleurs en plein vent, les faiseurs de tours de gibecière nous offrent un spectacle burlesque ; c’est un spectacle brillant que nous présentent un riche tournoi, un carrousel élégant, une somptueuse cavalcade ; c’est un spectacle aussi que les illuminations et les feux d’artifice des grandes fêtes populaires. Spectacle encore les dioramas, les panoramas, les tableaux vivants et animés qu'on fait passer sous nos yeux; spectacle les courses de chevaux, les combats d'animaux, les jeux du cirque et de l'hippodrome; spectacle les cafés- concerts où se débitent des chansons idiotes, les musées de figures de cire, les cabinets de physique et de mécanique; spectacle les mascarades de la rue, les joutes sur l’eau, les manèges ambulants, les luttes de boxe et de pugilat; spectacle la baraque à Guignol, et les animaux savants, et les automates parlants, et la parade de Bobèche, et les danseurs de corde, et les équilibristes, et les chanteurs des rues, et l'homme-orchestre, et la femme colosse qui ne pèse pas moins de 1200 kilos, et l'homme sauvage qui avale des poulets crus sans mâcher les os... Que sais-je ? Le spectacle est infini ; il existe pour tous les goûts, pour toutes les bourses, pour toutes les intelligences, mais, encore un coup, qui dit spectacle ne dit pas forcément théâtre, et l’on ne doit pas confondre inconsidérément l’un avec l’autre. Au reste, ce qu’on entend d’une façon précise par spectacle, au théâtre même, c’est le côté extérieur, plastique, pittoresque, de la représentation, c’est la richesse, la splendeur, la complication de la mise en scène, c’est la beauté des décors et des costumes, le personnel nombreux, les danses brillantes, les évolutions hardies, les marches pompeuses, tout ce qui, enfin, concourt surtout au plaisir des yeux et à l’éblouissement. C’est en ce sens qu’on dira d’une pièce que c’est une ‘pièce à spectacle,’ et qu’elle offre à un spectacle magnifique.

Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s’en rattachent. Paris 1885. Librairie de Firmin-Didot et Cie

Bravo. Tous les mercredis, le spectacle de la vie, le spectacle de la scène, le spectacle littéraire. Affiche non identifiée. 1929. Source gallica.bnf.fr / BnF

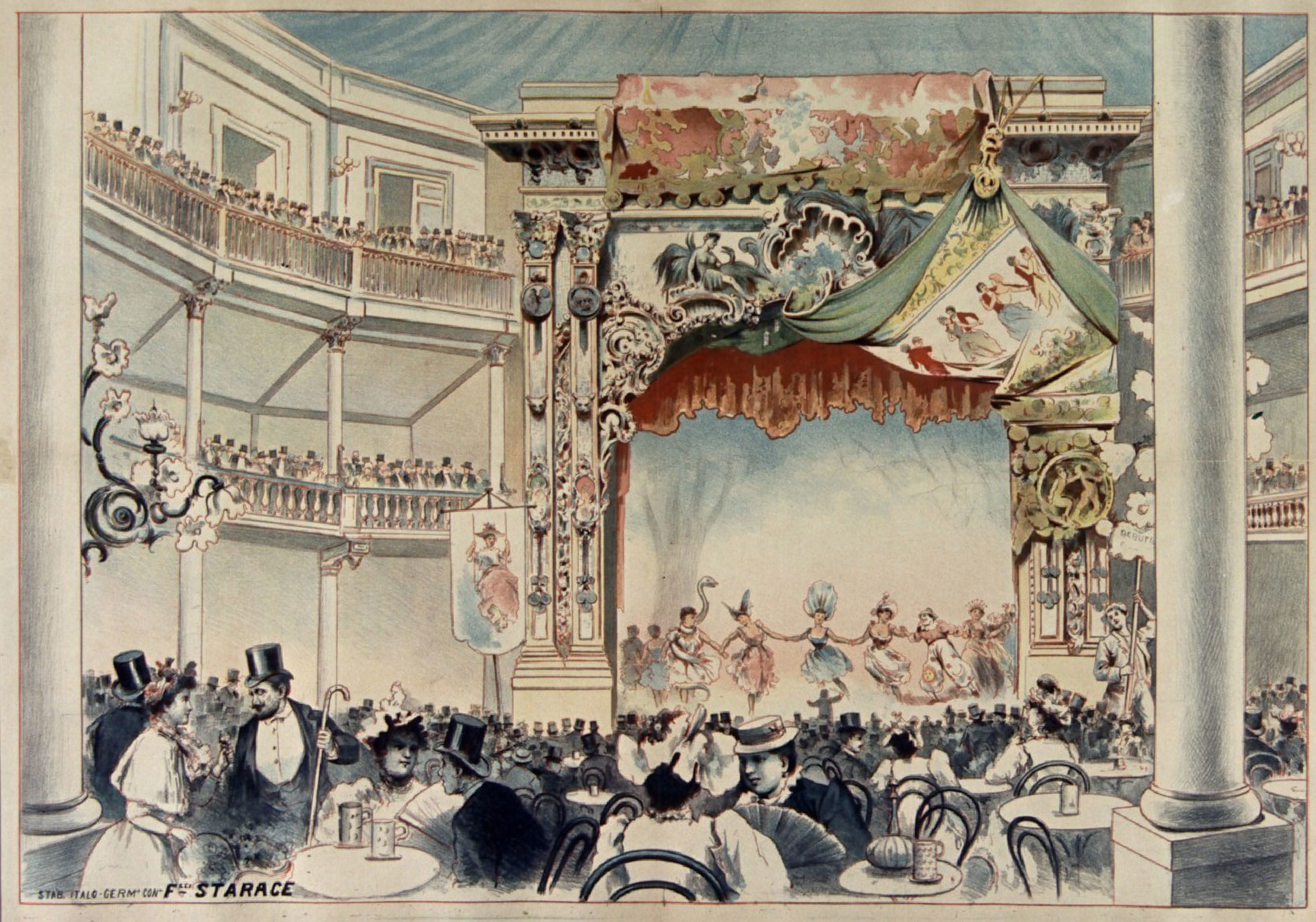

Salle de spectacle (1)

Salle de spectacle, affiche sans lettre, non identifié. 1890. Source gallica.bnf.fr / BnF .

Salle de spectacle (2)

Salle de spectacle (non identifié). 1890. Source gallica.bnf.fr / BnF.

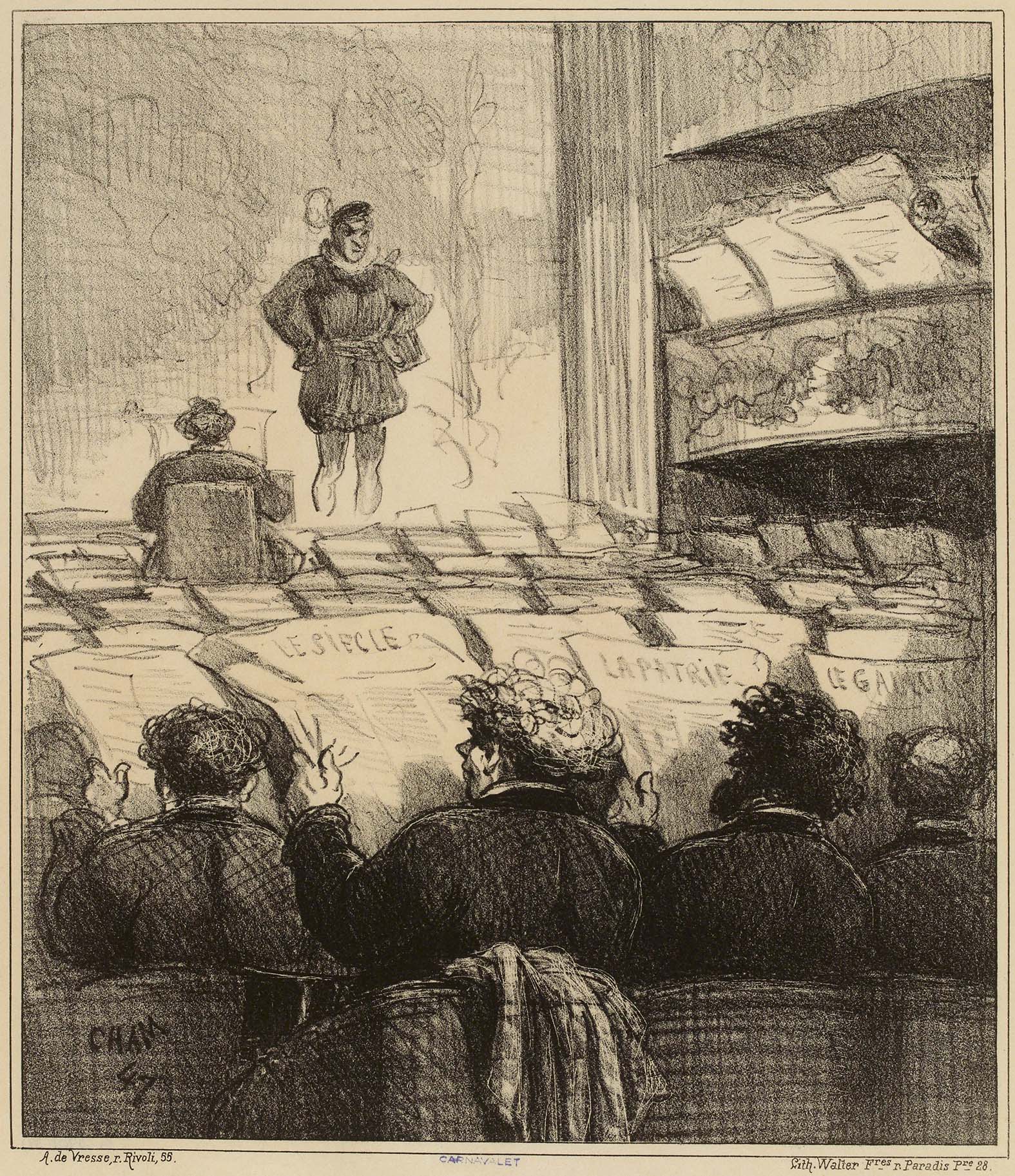

Salle de spectacle après les élections

‘Une salle de spectacle 24 heures après les élections’ Cham (Amédée Charles de Noé, dit) , Dessinateur-lithographe Arnauld de Vresse , Editeur. Walter frères , Imprimeur-lithographe. Entre 1864 et 1869. Musée Carnavalet.

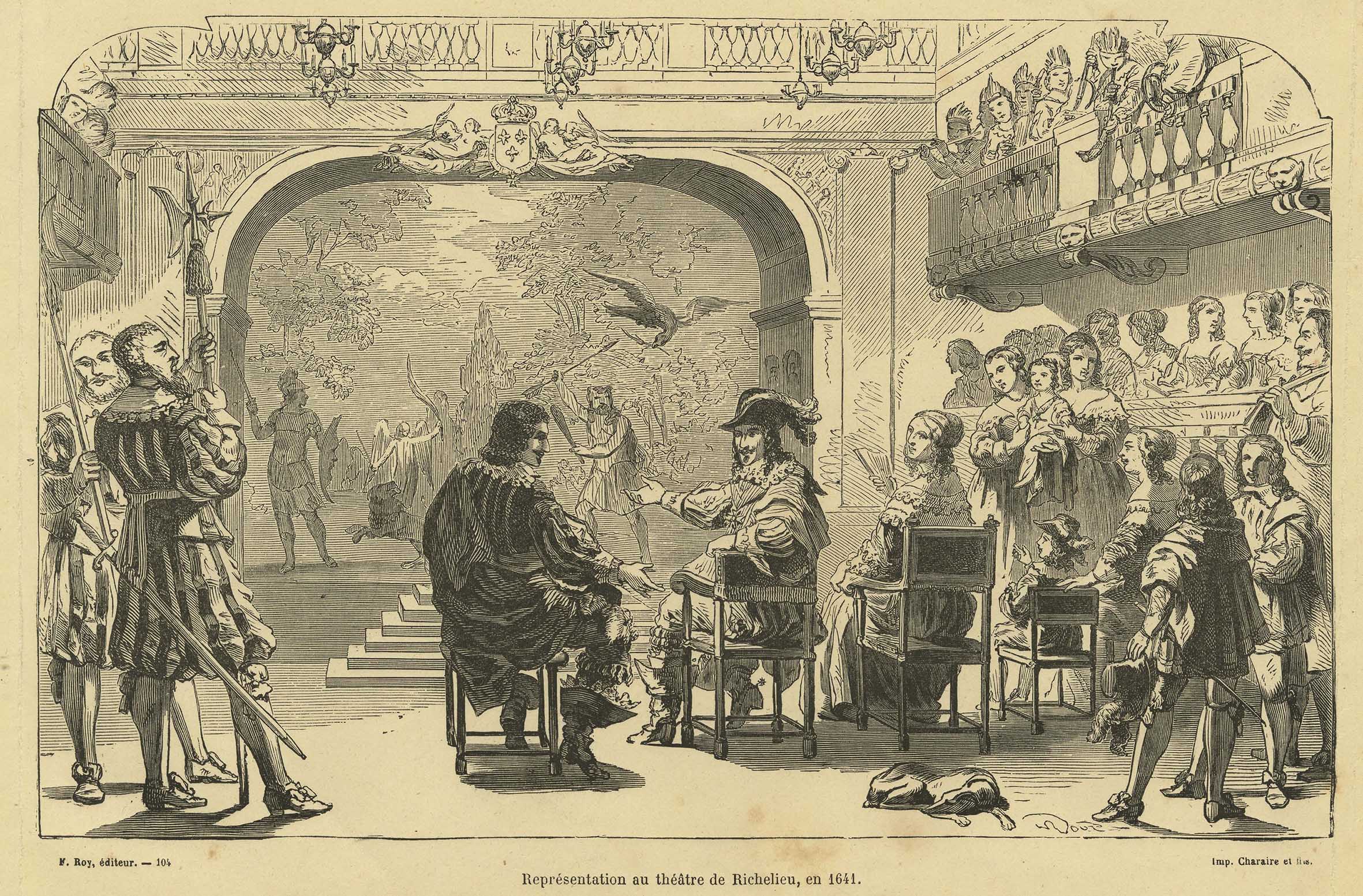

Spectacle à la cour

Au dix- septième et au dix-huitième siècle, nos trois grands théâtres, l’Opéra, la Comédie-Française et la Comédie-Italienne, allaient fréquemment donner des représentations à la cour, soit à Paris, soit, lorsque le roi était en villégiature, à Saint-Germain, à Versailles, à Fontainebleau ou ailleurs. Sous Louis XIV, la plupart des opéras de Lully furent donnés d’abord à la cour, et Paris n’avait qu’exceptionnellement la faveur d’une véritable première représentation. Quant à la Comédie-Française, on sait que Molière préparait souvent ses ouvrages sur l’ordre du roi, et que la plupart d’entre eux ne furent offerts à son public ordinaire qu’après avoir paru à la cour.

Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s’en rattachent. Paris 1885. Librairie de Firmin-Didot et Cie

Théâtre du Palais-Royal (1641–1781) Le Théâtre du Palais-Royal (ou Salle du Palais-Royal) sur la rue Saint-Honoré à Paris, était le théâtre situé dans l'aile Est du Palais-Royal, inauguré le 14 janvier 1641, avec une tragi-comédie de Jean Desmarets, Mirame. Le théâtre était utilisé par la troupe de Molière de 1660 à 1673 et ensuite, comme théâtre d'opéra par l'Académie royale de musique pendant près d'un siècle, de 1663 à 1763, date à laquelle il a été détruit par un incendie. Reconstruit dès 1764 et rouvert en 1770, il fut de nouveau détruit par le feu en 1781 et jamais reconstruit. Le Palais-Royal est connu à l'origine comme le Palais-Cardinal, puisque construit dans les années 1630, comme résidence principale du Cardinal de Richelieu. En 1637, Richelieu demande à son architecte Jacques Lemercier d'y faire aménager une salle de spectacle, qui sera inaugurée en 1641 et connue pendant quelques années sous le nom de Grand Hall du Palais-Cardinal. En mourant, en 1642, Richelieu lègue le palais à Louis XIII. Il prend alors le nom de Palais-Royal, bien que le nom de Palais-Cardinal continue parfois à être utilisé. Source Wikipédia.

Spectacle de Vaudeville

L'origine du mot "Vaudeville" est sujette à plusieurs hypothèses, mais l'une des plus courantes et acceptées le fait dériver de l'expression "Vaux de Vire".

"Vaux de Vire" (Vallée de la Vire) : Cette théorie, souvent considérée comme la plus probable, suggère que le terme provient de chansons populaires satiriques et à boire qui étaient chantées dans la vallée de la Vire, une région de Normandie. Au XVe siècle, deux poètes normands, Olivier Basselin et Jean Le Houx, auraient compilé ces chansons dans un recueil nommé "Vaudevire". Ces chansons étaient légères, souvent satiriques et portaient sur des événements locaux ou des anecdotes. Le terme "Vaudeville" aurait ensuite évolué à partir de "Vaudevire".

"Voix de ville" (Voix de la ville) : Une autre hypothèse avance que "Vaudeville" pourrait venir de l'expression "voix de ville", désignant des chansons populaires qui circulaient et étaient connues de tous dans la ville. Ces chansons étaient souvent satiriques et commentaient l'actualité.

Altération de "vauder" (tourner et virer) : Le dictionnaire Larousse suggère que le mot pourrait être une altération du verbe d'ancien français "vauder", qui signifiait "tourner et virer". Cela pourrait faire référence au caractère léger et changeant des sujets abordés dans ces chansons.

Au fil du temps, le terme "Vaudeville" a évolué pour désigner non seulement ces chansons populaires, mais aussi un genre de spectacle théâtral léger, comique et souvent satirique, mêlant dialogues et chansons sur des airs connus. C'est ce sens qui est le plus couramment associé au mot aujourd'hui.

Au début du XIXe siècle, le Vaudeville en France évolue vers des comédies populaires légères, pleines de rebondissements et de chansons intercalées. Le Théâtre du Vaudeville, fondé à Paris en 1792, est un des premiers théâtres dédiés à ce genre.

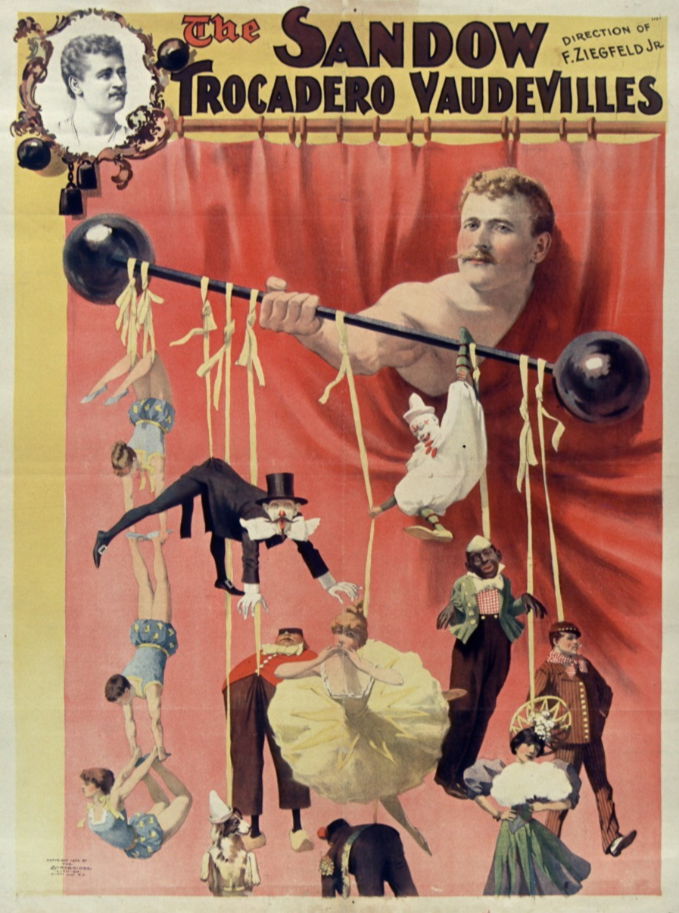

The Sandow Trocadero Vaudevilles, Academy of Music. Affiche non identifié. 1894. Source gallica.bnf.fr / BnF

Le Vaudeville tel qu'on le connaît le mieux s'est véritablement développé aux États-Unis à partir du milieu du XIXe siècle. Il a émergé d'un besoin de divertissement plus familial et moins élitiste que les formes théâtrales existantes. Initialement, les spectacles étaient souvent grossiers et destinés à un public masculin. Cependant, des figures comme Tony Pastor ont joué un rôle crucial dans la transformation du Vaudeville en un divertissement pour toute la famille à partir des années 1880. Pastor a nettoyé les actes, interdit la vente d'alcool pendant les spectacles et attiré un public plus large, incluant les femmes et les enfants.

Tony Pastor, né Antonio Pastor (1837-1908) est une figure clé de l'histoire du divertissement américain, souvent considéré comme l'un des pères du vaudeville moderne aux États-Unis. Il a débuté sa carrière très jeune et a évolué pour devenir un producteur et un propriétaire de théâtre visionnaire qui a contribué à rendre le divertissement de variétés plus accessible et respectable pour un public plus large, jouant ainsi un rôle fondamental dans le développement du vaudeville aux États-Unis.

La fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle ont marqué l'âge d'or du Vaudeville aux États-Unis. Il est devenu la forme de divertissement la plus populaire du pays, avec des milliers de théâtres de Vaudeville florissants dans toutes les villes, grandes et petites. Ces théâtres variaient en taille et en prestige, allant des petits établissements locaux aux grands "palais du Vaudeville" luxueux dans les grandes métropoles. Les spectacles de Vaudeville étaient des programmes variés comprenant une succession rapide de numéros très divers : chanteurs, danseurs, comédiens, magiciens, acrobates, jongleurs, ventriloques, imitateurs d'animaux, et même de courts actes dramatiques ou comédies de Vaudeville.

Le Vaudeville a servi de tremplin pour de nombreux artistes qui sont devenus des stars nationales, tels que Charlie Chaplin, Buster Keaton, W.C. Fields, The Marx Brothers, Al Jolson, Sophie Tucker, et Judy Garland. Il reflétait la diversité culturelle de l'Amérique de l'époque, offrant une scène à des artistes de différentes origines ethniques et sociales.

‘Trois danseuses’ (Variété, vaudeville et burlesque). 1875 ( ?). Bibliothèque Publique de New-York (Collections numériques)

Plusieurs facteurs ont contribué au déclin du Vaudeville à partir des années 1920 : L'essor du cinéma parlant : Les films offraient un divertissement plus abordable et accessible à un public plus large. Les stars de cinéma ont commencé à éclipser les stars du Vaudeville. La montée de la radio : La radio offrait un divertissement gratuit directement dans les foyers, réduisant la nécessité de se rendre dans un théâtre. La Grande Dépression : Les difficultés économiques ont contraint de nombreux théâtres de Vaudeville à fermer leurs portes. L'évolution des goûts du public : De nouvelles formes de divertissement ont émergé, captivant l'attention du public. Progressivement, les théâtres de Vaudeville ont été convertis en cinémas ou ont tout simplement fermé. Dans les années 1950, le Vaudeville avait pratiquement disparu en tant que forme de divertissement populaire dominante.

Les Palace Girls. En 1913, "Les Palace Girls" étaient un groupe de performeuses de vaudeville. Cette photographie datée du 8 juin 1913 les montre en costumes élaborés, posant pour l'appareil photo. Cette photo fait partie de la collection J. Willis Sayre de photographies théâtrales et est conservée par les bibliothèques de l'Université de Washington.

Bien qu'il n'existe plus sous sa forme originale, le Vaudeville a laissé un héritage durable sur le monde du divertissement. De nombreux éléments du Vaudeville, tels que la variété des numéros et le rythme rapide, ont influencé les émissions de télévision de variétés, les spectacles de cabaret, et même certains aspects du cinéma et du théâtre moderne. Le Vaudeville a également contribué à façonner la culture populaire américaine et a permis à de nombreux talents de se faire connaître.

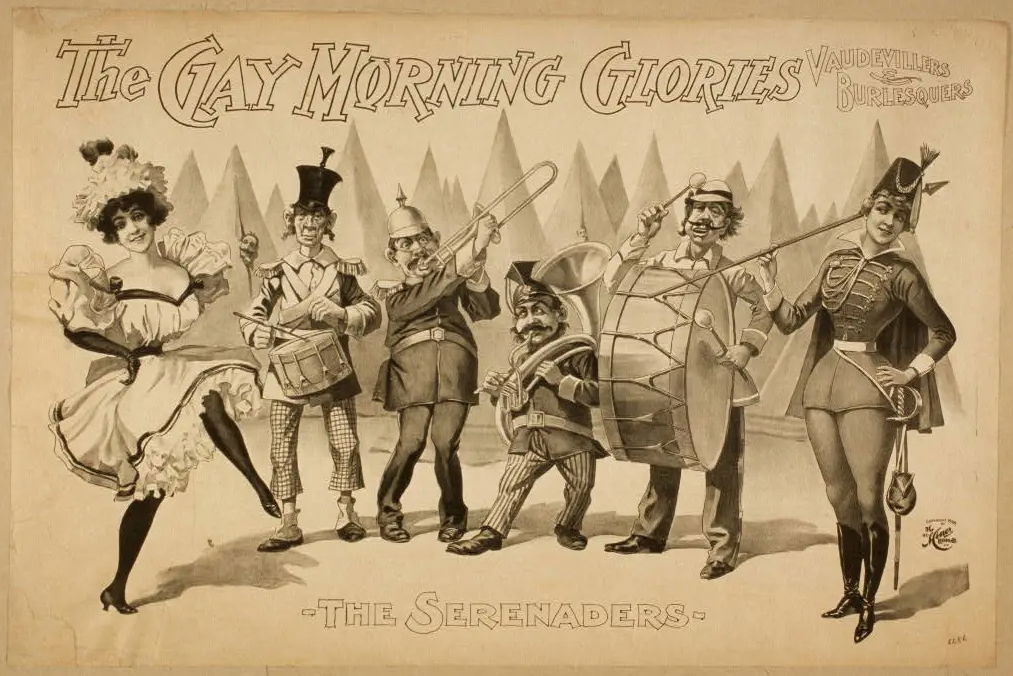

Affiche du numéro de vaudeville de 1898 The Gay Morning Glories. Vaudevillers & Burlesquers. les "Gay Morning Glories Vaudevillers & Burlesquers" étaient un groupe d'artistes de spectacle connus pour leur mélange d'actes de vaudeville et de numéros de burlesque. Ils étaient actifs à la fin du 19e siècle, autour de 1898. Leur spectacle combinait le vaudeville, une forme de divertissement populaire à l'époque comprenant divers actes (musique, comédie, acrobaties, magie, etc.), et le burlesque, un genre théâtral satirique, humoristique et souvent provocateur. Il est important de noter que le mot "gay" à cette époque avait une signification différente de celle d'aujourd'hui en référence à l'orientation sexuelle. Au 19e siècle, "gay" signifiait plutôt "joyeux", "vif" ou "plein d'entrain". Ainsi, le nom de la troupe suggérait probablement un spectacle vivant et divertissant.

Différence entre le Vaudeville et Music-Hall :

Vaudeville : Né en France comme des pièces de théâtre comiques avec chansons, il a évolué (surtout aux États-Unis) en un spectacle de variétés pour un public familial, avec un mélange d'actes divers (chansons, danse, comédie, etc.) dans une atmosphère légère.

Music-Hall : Né en Grande-Bretagne, il proposait aussi un spectacle de variétés, mais avec une emphase plus forte sur les chansons populaires et les danses spectaculaires, dans une atmosphère souvent plus festive et parfois un peu plus "adulte" que le vaudeville.

En bref : Le vaudeville avait une origine plus théâtrale et visait un public plus familial, tandis que le music-hall mettait davantage l'accent sur la musique et la danse, avec une ambiance potentiellement plus exubérante.

Voir : Comédie de Vaudeville : il s’agit d’un genre théâtral spécifique, c'est une pièce de théâtre légère.

Spectacle forcé

Jadis, et il n’y a pas encore trente ans, nos théâtres avaient l’habitude de donner, les dimanches et certains jours de fêtes, dans le but d’attirer un public plus nombreux, des spectacles interminables, qu’on appelait spectacles forcés, et dans lesquels la qualité, souvent négligée, était avantageusement remplacée par la quantité. Il n’était pas rare de voir commencer ces spectacles à cinq heures et demie, et de les voir se prolonger jusqu’à près d’une heure du matin. Nos théâtres ont abandonné enfin cette coutume barbare, et le spectacle forcé n’est plus qu’un souvenir.

Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s’en rattachent. Paris 1885. Librairie de Firmin-Didot et Cie

Groupe danseuses. Châtelet. Coco fêlé. Atelier Nadar. 1885. Source gallica.bnf.fr / BnF .

Spectacles de gala

Représentations extraordinaires, spectacles somptueux donnés par l’ordre d’un souverain soit pour célébrer sa fête, l’anniversaire de sa naissance ou ceux d'un membre de sa famille, soit en l’honneur d'un monarque étranger, ou d’un ambassadeur, d’un personnage important dont il a reçu la visite.

Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s’en rattachent. Paris 1885. Librairie de Firmin-Didot et Cie

Mihaly von Zichy (1827-1906) Alexandre II de Russie (1818-1881) et la Cour assistent à une représentation au Théâtre Bolchoï de Moscou à l'occasion de son couronnement en septembre 1866