Artistes / Actrices, acteurs / Comédiennes, comédiens

Actrice - Acteur

Celui, celle qui exerce la profession d’acteur ou actrice, (de comédien, ou de comédienne) ; celui, celle qui participe à un acte, Ils sont chargés de jouer la pièce selon leur rôle, suivant les indications données par le metteur en scène aussi bien pour le théâtre que la télévision, le cinéma et la radio. Aujourd'hui, l'usage tend à réserver le terme « acteur » aux interprètes de cinéma et le terme « comédien » aux interprètes de théâtre. ‘Celui, ou celle, qui représente sur un théâtre un personnage d’une œuvre dramatique.... En Grèce, les acteurs étaient admis aux plus hautes fonctions et très considérés ; à Rome, au contraire, celui qui montait sur un théâtre perdait ses droits de citoyen et était en quelque sorte entaché d’infamie. Dans le monde on se sert indistinctement des mots acteur et comédien. C’est à tort, car il y a une énorme différence entre les deux, et tout autant qu’entre apprenti et ouvrier. Tout comédien est acteur ; mais tout acteur n’est pas comédien. L’acteur n’est souvent propre qu’à un rôle ; le comédien peut les jouer tous avec la même perfection, à quelques nuances près.’ (La langue théâtrale. Alfred Bouchard. 1878.) Synonyme : Artiste. Comédien. Interprète. Le doyen : C'est l'acteur le plus ancien dans la troupe (mais pas forcément le plus vieux). Il doit (obligatoirement) faire partie du comité d'administration. C'est le remplaçant de l'administrateur, en cas d'absence. Acteur-guitare : Acteur qui ne varie pas assez ses effets et n’obtient d’applaudissement que dans certains rôles larmoyants, par exemple Bouffé et Madame Rose Chéri. Argot des coulisses.

Dictionnaire de la langue verte. Alfred Delvau. 1883

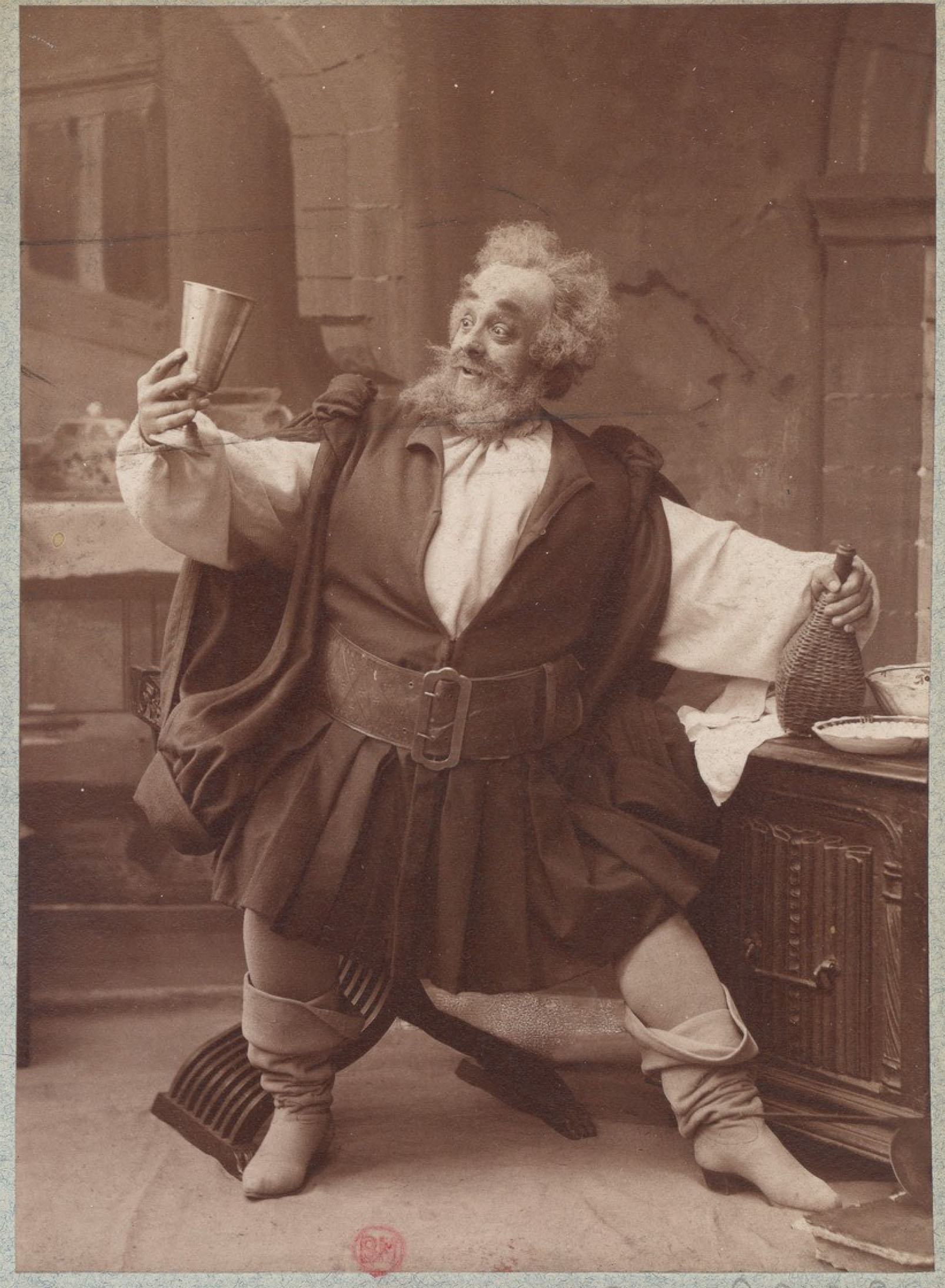

M. Fugère. Opéra-Comique. Falstaff. Atelier Nadar]. 1894. Source gallica.bnf.fr / BnF

Comédienne - Comédien

Comédien, comédienne Celui ou celle qui fait profession de jouer la comédie. L’art du comédien, a dit Jean- Jacques Rousseau, est ‘l’art de se contrefaire, de revêtir un autre caractère que le sien, de paraître différent de ce qu’on est, de se passionner de sang- froid, de dire autre chose que ce qu’on pense aussi naturellement que si on le pensait réelle ment, et d’oublier enfin sa propre place à force de prendre celle d’autrui ‘. Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s’en rattachent. Paris 1885. Librairie de Firmin-Didot et Cie

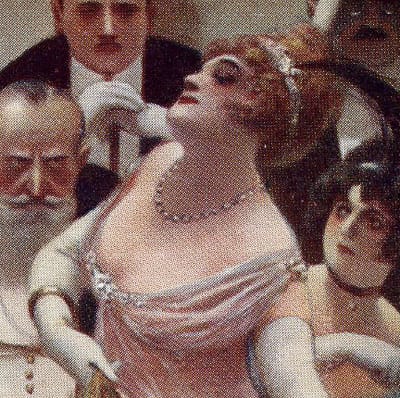

Les comédiens Gérôme, Jean Léon, 1824-1904 (Artiste) "Bibliothèque Publique de New York"

Acteur (1)

La rampe

Acteur (2)

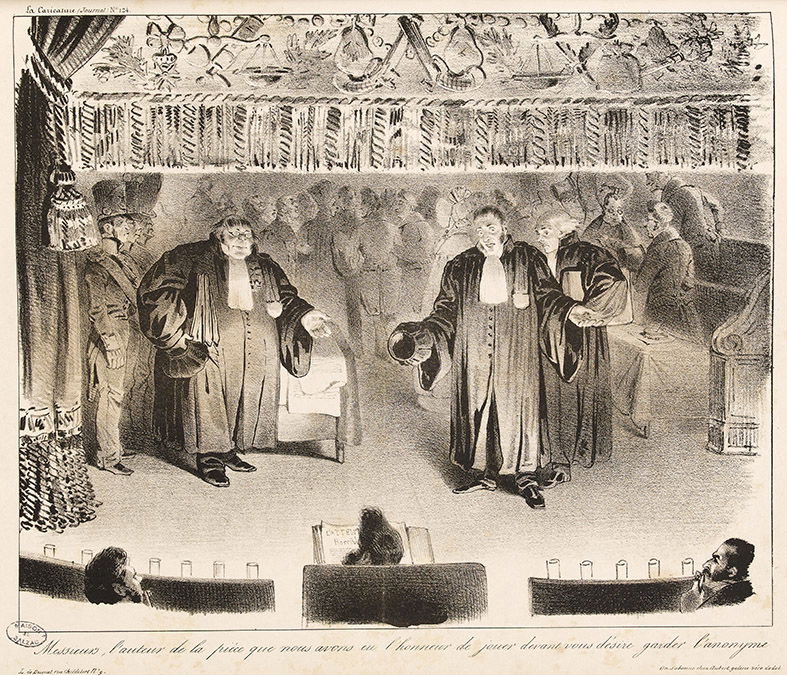

Actualités n°571 : Le théâtre français réduit, par suite de la disette des reines de tragédie... Daumier, Honoré , Dessinateur Musée Carnavalet, Histoire de Paris

Acteur (3)

Messieurs, l’auteur de la pièce que nous avons eu l’honneur de jouer devant vous désire garder l’anonyme Grandville , Dessinateur Julien, Bernard-Romain , Dessinateur-lithographe Imprimerie Becquet , Imprimeur Aubert , Editeur En 1833 Maison de Balzac

Acteur en représentations

Lorsqu’un acteur de l’un des théâtres de Paris va se joindre accidentellement à une troupe de province, dans les spectacles de laquelle il consent à se montrer, on dit qu’il est en représentations. Ce procédé était fort en usage autrefois et d’un effet presque certain sur le public des départements, qui, n’ayant guère la possibilité d’entendre et de connaître les artistes parisiens, accourait en foule lorsque quelqu’un d’entre eux venait ainsi s’offrir à lui. Aujourd’hui, que les chemins de fer amènent chaque jour à Paris des milliers de provinciaux, qui se répandent chaque soir dans les théâtres de la capitale, l’acteur en représentations n’a plus guère de raison d’être d’influence. Ou alors ce sont des troupes entières, qui, organisées à Paris, s’en vont faire par toute la France de grandes tournées, pour colporter une pièce nouvelle et la faire connaître partout. La rétribution offerte naguère à l'acteur en représentations par les directeurs de théâtres de province était de deux sortes: ou on lui offrait de courir les chances de l'exploitation faite avec lui en lui abandonnant la moitié de la recette nette de chaque spectacle (c'est- à-dire une fois déduit le montant des frais journaliers), ou il exigeait pour chaque représentation une somme fixe, qui variait selon la notoriété de l'artiste et l'importance du théâtre exploité c’est tantôt cent tantôt deux, trois quatre et même cinq cents francs par soirée. Aujourd’hui, à Paris, certains comédiens ont pris l’habitude de ne s’attacher à aucun théâtre d’une façon permanente, et de s’engager seulement, tantôt dans l’un, tantôt dans l’autre, pour la durée d’une pièce dans laquelle ils sont chargés d’un rôle important. Le succès de la pièce épuisé, ils recouvrent leur liberté et vont s’engager ailleurs. On dit aussi de ceux-là qu’ils sont « en représentation ».

Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s’en rattachent. Paris 1885. Librairie de Firmin-Didot et Cie.

Me Réjane et les soldats. (Vaudeville). Madame Sans Gêne. Atelier Nadar]. 1893. Source gallica.bnf.fr / BnF.

Acteurs 1602-1676

Abraham Bosse (1602-1676). Dessinateur. Cinq acteurs, deux femmes et trois hommes, sont sur la scène, devant un auditoire assez nombreux. Source gallica.bnf.fr / BnF

Comédiens du Roi

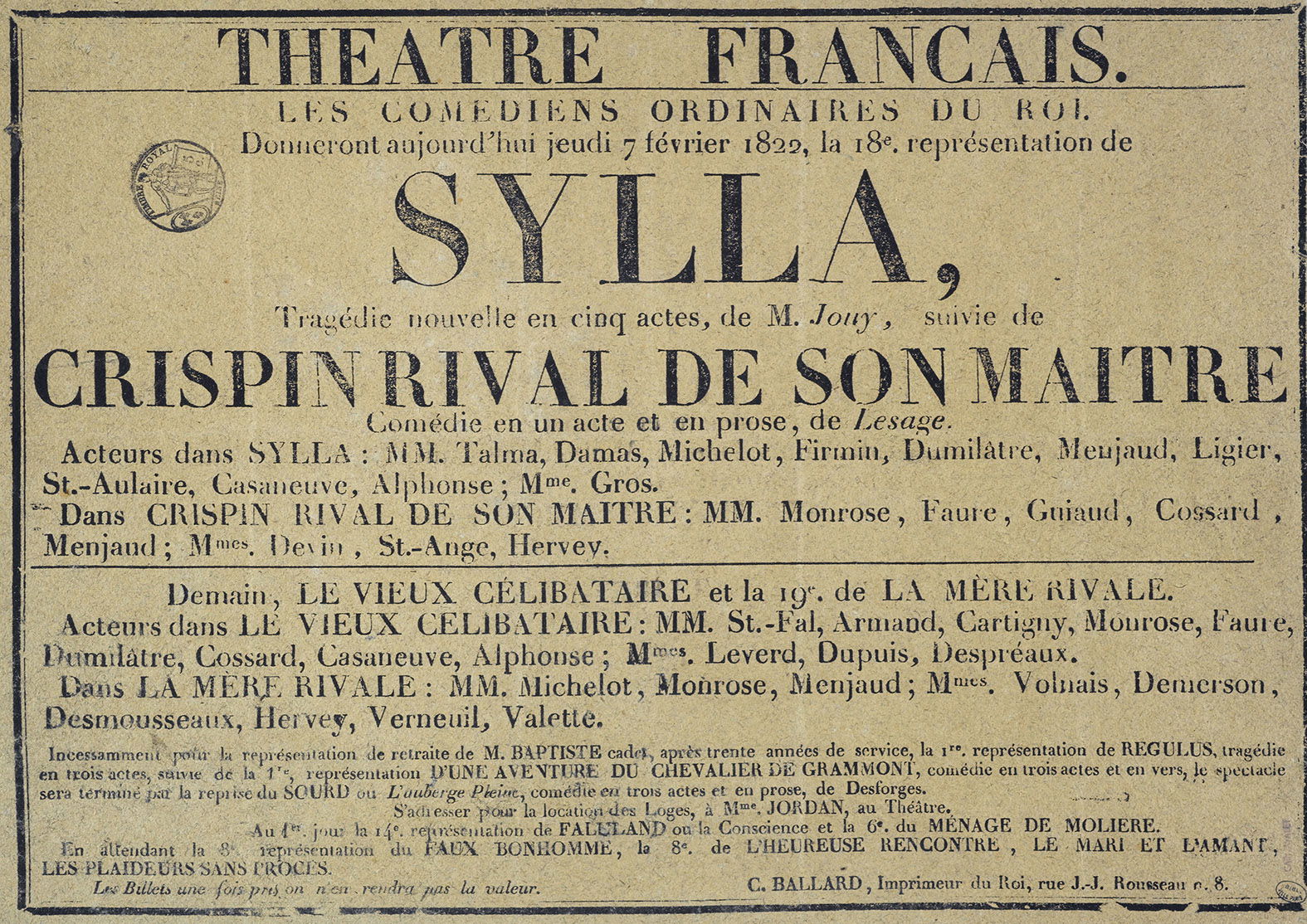

C'est le titre officiel que portaient les acteurs de la troupe de Molière, devenue en 1680, quelques années après la mort du maître, la Comédie-Française, par suite de sa jonction avec celle de l’hôtel de Bourgogne.Plus tard, les acteurs de la Comédie-Italienne, lorsque, ainsi que ceux de la Comédie-Française, ils eurent été subventionnés par le souverain, reçurent et prirent aussi ce titre de ‘comédiens du roi’, qui d'ailleurs n'était pas purement honorifique. On peut dire, en effet, que les comédiens de ces deux théâtres étaient réellement au service du roi, car non seulement ils allaient souvent jouer à la cour lorsque le prince était à Paris, mais ils étaient fréquemment appelés auprès de lui dans les résidences d'été, soit à Versailles, soit à Fontainebleau, soit à Chambord, et c'était même la plupart du temps à la cour qu'avaient lieu les premières représentations d'ouvrages importants, ouvrages dont le public parisien n'avait que très rarement la primeur. Ce titre de Comédiens du Roi ne fut jamais donné aux chanteurs de l’Opéra, théâtre subventionné pourtant sur la cassette, comme l’étaient la Comédie-Française et la Comédie- Italienne ; mais on doit remarquer que l’Opéra s’appelait officiellement l’Académie royale de musique. On sait que lorsque, à deux reprises, l’empire fut établi en France, les ‘comédiens ordinaires du roi’ devinrent les ‘comédiens ordinaires de l’empereur’.

Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s’en rattachent. Paris 1885. Librairie de Firmin-Didot et Cie

Atelier Nadar. M. Dehelly (Comédie-Française). 1875- 1895. Source gallica.bnf.fr / BnF

Théâtre Français. Les Comédiens Ordinaires du Roi donneront aujourd'hui jeudi 7 février 1822, la 18e. représentation de SYLLA. Tragédie nouvelle en cinq actes, de M. Jouy, suivie de CRISPIN RIVAL DE SON MAITRE. Comédie en un acte et en prose, de... Ballard, Christophe-Jean-François, Imprimeur En 1822. Musée Carnavalet, Histoire de Paris

Comique troupier

Comique troupier : genre comique d’un humour à la mode vers 1900, dépourvu d’esprit, lourd et grossier. Cette définition, proposée par l’un des instruments de référence de l’histoire de la langue française, traduit le discrédit qui a entouré une production assignée aux bas-fonds du spectacle vivant par les tenants de la culture savante. Elle perdura jusqu’au déclin de ce sous-genre à la fin des années 1970, qui vit son ultime floraison avec des films comme Les Bidasses ou La 7e compagnie. Le ridicule est amplifié grâce à quelques procédés récurrents. Les prénoms et les noms des soldats se caractérisent par leur extrême banalité (Dumanet, Jean Pichu, Onésime Boquillon, Chapuzot) – ou par leur potentiel de dérision (Rondubec, modèle du conscrit borné et soumis de Charles Leroy, ou Bidasse, un patronyme construit à partir de la racine à consonance comique ‘bid’ à laquelle est accolé le suffixe péjoratif.

Atelier Nadar. Photographe. Mrs Vauthier et Guy. [Folies- Dramatiques]. Les 28 jours de Clairette : [photographie, tirage de démonstration] 1892. Source gallica.bnf.fr / BnF

Gallice, Emile. Illustrateur. Dumaine phénomène vocal, l'inimitable comique troupier dans ses scènes de la vie de caserne : Atelier E. Gallice ; photo Régis. 1914-1918. Source gallica.bnf.fr / BnF

Mime

Acteur qui joue la pantomime, qui prend part à l’exécution d’une action scénique à l’aide du geste seul et sans le secours de la parole. Le mime est presque toujours un danseur. Les anciens lui donnaient le nom de pantomime.

Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s’en rattachent. Paris 1885. Librairie de Firmin-Didot et Cie.

Adrien Alban Tournachon (1825-1903). Photographe. Charles Deburau : Pierrot écoutant. 1854-1855. Source gallica.bnf.fr / BnF

Théâtre Deburau

L'histoire du théâtre Debureau à Paris est principalement associée à la figure emblématique de Jean-Gaspard Deburau (1796-1846), un mime d'origine bohème qui a révolutionné l'art de la pantomime en France au XIXe siècle. Bien qu'il n'y ait pas eu un théâtre portant officiellement le nom "Théâtre Debureau", son influence et sa carrière sont intimement liées à un lieu parisien spécifique : le Théâtre des Funambules.

Photo de lithographie d'Auguste Bouquet de J.-G. Deburau dans le rôle de Pierrot Gourmand. vers 1830. collection du théâtre de Harvard.

Jean-Gaspard Deburau a fait ses débuts au Théâtre des Funambules, situé sur le Boulevard du Temple, surnommé à l'époque le "Boulevard du Crime" en raison des nombreux mélodrames qui y étaient joués. Il y a été engagé en 1816 et y a travaillé pendant près de trente ans, jusqu'à sa mort en 1846. Deburau est célèbre pour avoir transformé le personnage traditionnel de Pierrot de la Commedia dell'arte. Sous son interprétation, Pierrot est devenu une figure mélancolique, lunaire, poétique et parfois satirique, touchant un public populaire. Son Pierrot portait un costume blanc ample, un visage poudré de blanc, et exprimait ses émotions et racontait des histoires uniquement par ses gestes et ses mimiques.

Portrait du mime Jean-Baptiste Deburau, dit Baptiste (1796-1846). Peintre : Arsène Trouvé. 1832. Musée Carnavalet, Histoire de Paris.

Les pantomimes de Deburau au Théâtre des Funambules étaient extrêmement populaires auprès du public parisien. Les gens affluaient pour voir ses créations, souvent des pantomimes-féeries mêlant humour, romance et éléments fantastiques. Jean-Gaspard Deburau a laissé une marque indélébile sur l'histoire du théâtre et du mime. Il a élevé la pantomime au rang d'art et a influencé de nombreux artistes ultérieurs. Son personnage de Pierrot a inspiré des écrivains, des poètes et des peintres, et continue d'être une figure emblématique.

Théâtre Deburau, aux Champs-Élysées, scène de la Nuit rose (estampe : 18...) Vernier, Charles (1813-1892). Dessinateur du modèle. Source gallica.bnf.fr / BnF.

Son fils, (Jean-)Charles Deburau (1829-1873), a également été mime et a continué à se produire, notamment au Théâtre des Folies-Marigny. Bien qu'il ait hérité du talent de son père, il n'a pas atteint la même renommée. Le Théâtre des Funambules a continué à exister après la mort de Jean-Gaspard Deburau, mais il a été démoli en 1862 lors des grands travaux haussmanniens qui ont transformé Paris sous le Second Empire. Bien qu'il n'y ait pas eu de théâtre portant le nom "Debureau", l'histoire du théâtre Debureau à Paris est intrinsèquement liée au Théâtre des Funambules et à l'œuvre de Jean-Gaspard Deburau, dont le génie a marqué l'âge d'or de la pantomime parisienne. Son histoire a même été immortalisée dans le célèbre film de Marcel Carné, "Les Enfants du paradis" (1945), où le personnage de Baptiste Deburau est interprété par Jean-Louis Barrault.

Adrien Tournachon. Pierrot photographe © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

Durant l'automne 1854 ou l'hiver 1854-1855, Nadar, qui a associé à son activité son jeune frère Adrien, demande au mime Charles Deburau (1829-1873) du théâtre des Funambules de poser pour une série de "têtes d'expression".

Félix Nadar obtient ensuite d'un ami haut placé que la série soit exposée à l'Exposition universelle de 1855. Le jury de l'Exposition décerne une médaille d'or à ce travail. Elle est attribuée non pas à Félix, mais à Adrien, qui s'est approprié le nom d'artiste de son frère en se faisant appeler Nadar jeune. Il s'ensuit un procès que Félix finit par gagner en 1857 contre Adrien. Ce portrait de Pierrot mimant le photographe est le premier de l'album Deburau. Il inaugure fort à propos la série destinée à promouvoir l'atelier de Nadar. La vedette est montrée à côté d'un appareil, qu'il fait semblant d'actionner. Sa main gauche fait signe au modèle de ne pas le regarder lui mais l'objectif. De sa main droite, il retire un châssis à plaques.

Avec son long trépied, l'appareil photographique prend une allure anthropomorphe et devient comme un étrange compagnon de scène du clown. Et ce couple homme-machine apparaît comme le double de Nadar s'affairant à son propre appareil. On pourrait imaginer que le châssis tenu par Pierrot contient un portrait non développé de Nadar au travail, de même que la plaque tirée par Nadar porte l'image que nous voyons ici. Chacun devenant alors le photographe et le modèle de l'autre. Cette confusion d'identités est dans la meilleure tradition de la Commedia dell'arte. Source : Musée d’Orsay

Jean-Gaspard Deburau était également connu sous le nom de scène Baptiste. Les sources indiquent que son nom de scène était Baptiste, et qu'il était parfois appelé à tort Debureau. Son nom de naissance était Jan Kašpar Dvořák. Lorsqu'on parle de Baptiste Debureau, il s'agit bien de Jean-Gaspard Deburau. C'est le nom sous lequel il est notamment connu dans le film "Les Enfants du paradis" (1945).