Machines / Machinerie / Effets théâtre

Machinerie théâtrale. 1885.

Le mot machinerie n’est pas admis par les lexicographes ; mais il est absolument passé dans la langue théâtrale, et son utilité pratique lui donne forcement cours dans le langage usuel. Ce mot de machinerie semble comprendre tout à la fois et l'ensemble des instruments, appareils, engins de toutes sortes dont l'emploi est destiné à assurer le jeu des machines (treuils, tambours, moufles, cordages, etc.), et l'art si complexe et si difficile du machiniste, art auquel se rapportent la construction, l’équipe et la plantation des décors, puis l'exécution et la manœuvre des trucs, la confection des praticables, le jeu des trappes, des apparitions, des travestissements, des transformations, en un mot l'organisation, l'aménagement, la mise e œuvre et en mouvement de tout ce qui concourt à l'action scénique au point de vue matériel et décoratif.

Ce n'est pas sans un certain étonnement que l'on peut constater un fait assez singulier c'est qu'à une époque où la mécanique opère des prodiges sans nombre, ou l'emploi de la vapeur, de l'électricité, des forces hydrauliques, change la face du monde industriel et nous fait assister chaque jour à des miracles nouveaux, la machinerie théâtrale est restée presque complètement stationnaire, et demeure, à peu de chose près, ce qu'elle était il y a plus de deux siècles. Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s’en rattachent. Paris 1885. Librairie de Firmin-Didot et Cie.

Travaux mécaniques de théâtres tels que suspensions aériennes, transformations et poses mythologiques pour tableau final, système de fauteuils et de stalles en fer à siège mobile, et médaillon indicateur pour les places numérotées louées ou non louées Estampe : Bénard, mécanicien. Auteur du texte.1863 Source gallica.bnf.fr / BnF.

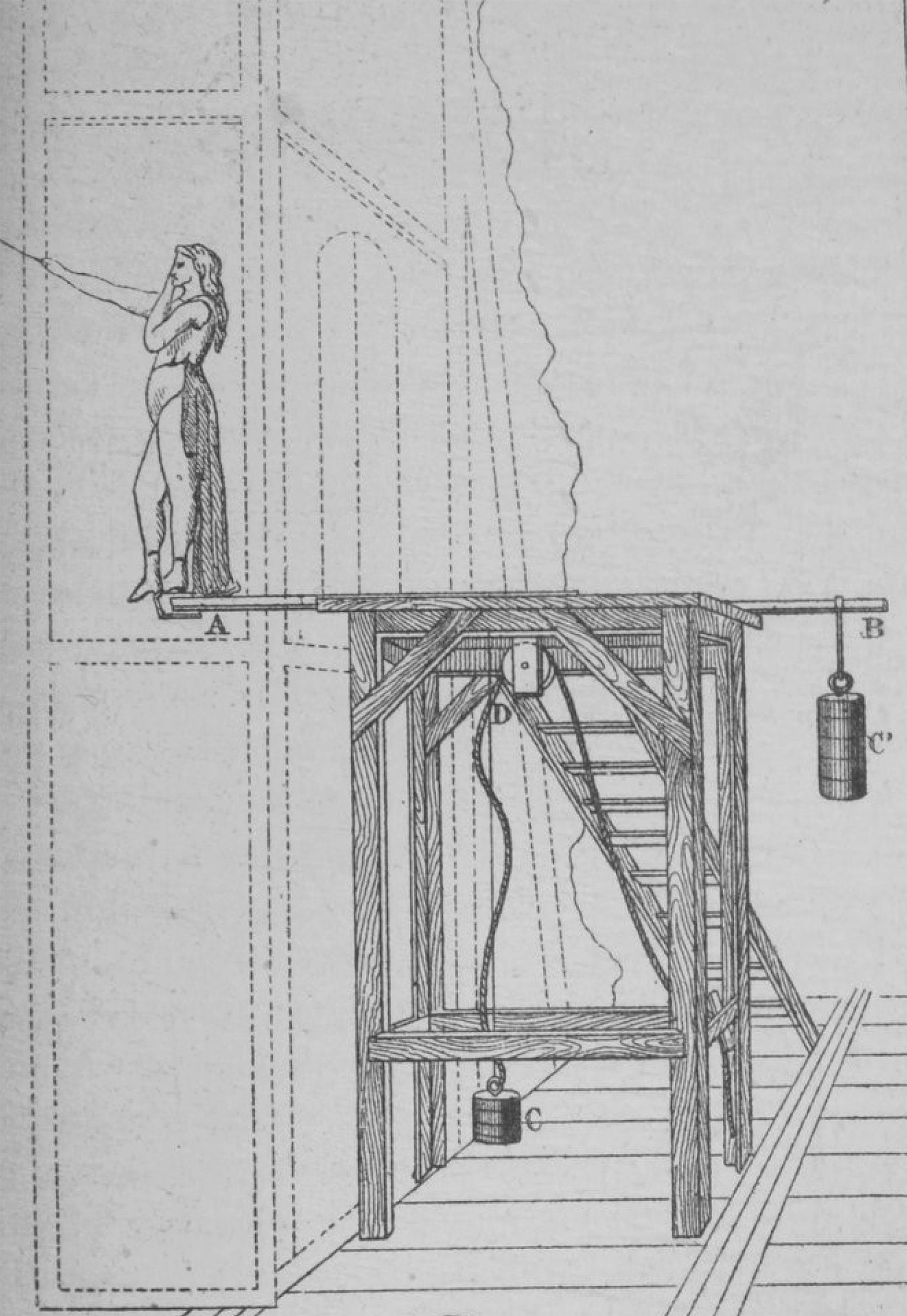

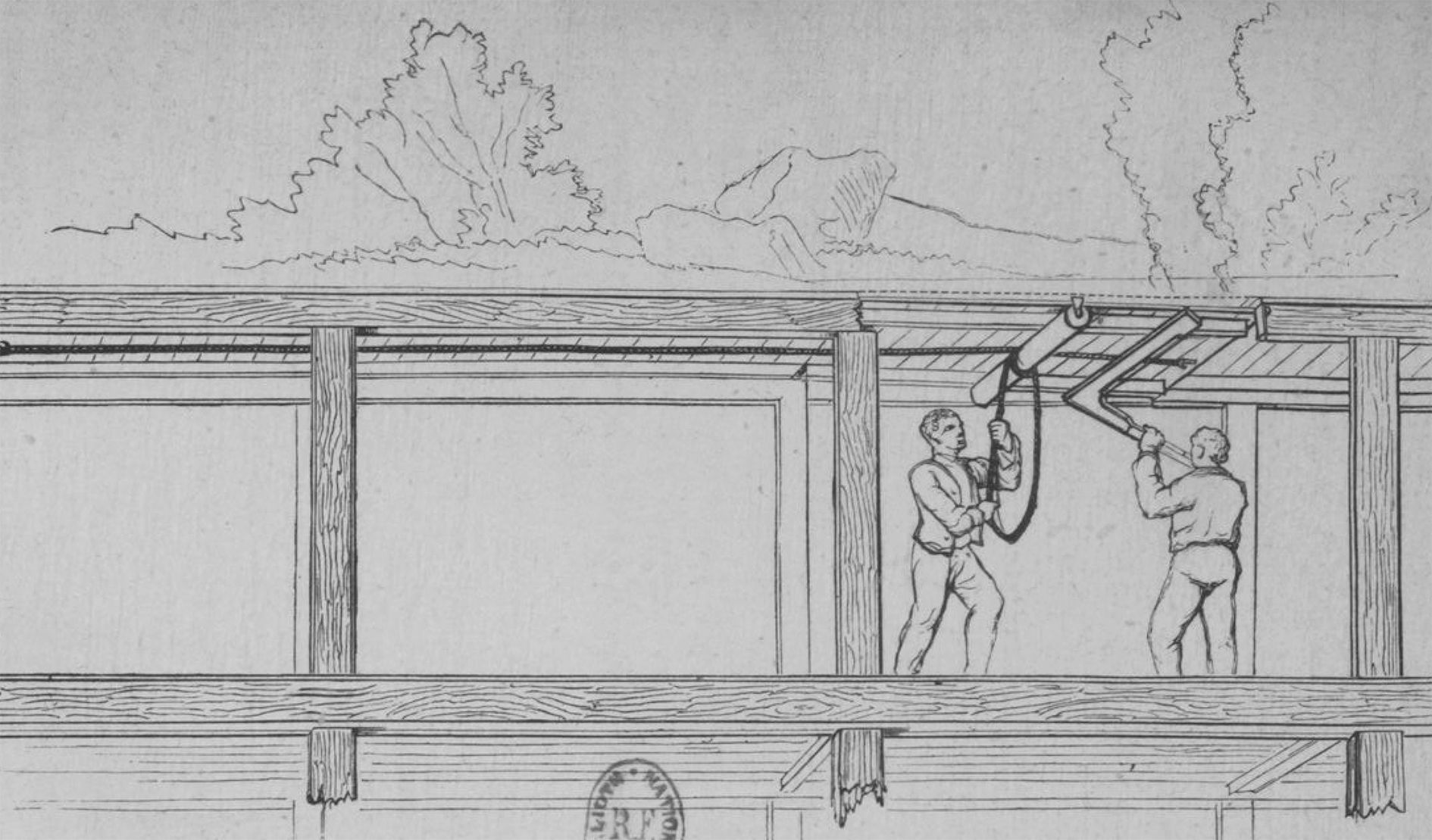

Chariot. 1885.

Appareil de machinerie. Le chariot sert à la manœuvre des mâts qui servent de support et de soutien aux décorations latérales que le spectateur désigne sous le nom de coulisses. C’est sur le chariot, placé dans le premier dessous, qu’est fixée la partie inférieure de chaque mât, celle qui passe par la costière, et c’est le mouvement d’avancée ou de reculée qu’on imprime au chariot qui fait avancer le mât, et par conséquent le décor, sur la scène, ou le fait rentrer dans la coulisse. Le chariot roule sur un rail de fer, par le fait de deux galets encastres dans un patin ; on peut donc le faire avancer, reculer, et demeurer à volonté à chaque point de la costière où il se trouve engagé, ce qui est indispensable pour le jeu facile des décorations, pour la ‘plantation’ des arbres ou autres objets isolés. C’est aussi un moyen rapide et sûr pour les faire paraitre ou partir à vue.

Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s’en rattachent. Paris 1885. Librairie de Firmin-Didot et Cie

Jean-Jacques Lequeu (1757-1826). Dessinateur. Détail du plancher du théâtre Source gallica.bnf.fr / BnF

Châssis (faux châssis). 1885.

Appareil de machinerie. Au lieu des mâts dont on se sert aujourd’hui pour guinder les châssis de coulisses, on employait autrefois, à chaque plan de la scène, une série d’appareils qu’on appelait faux châssis, et aussi quelquefois portants. Les faux châssis, qui, comme les mâts actuels, traversaient les costières, et comme eux étaient mis en mouvement par des chariots placés dans le premier dessous, formaient comme une sorte de très haut cadre de bois sur lequel était fixé le châssis de coulisse, et sur un de leurs côtés portaient une série d’échelons allant de la base au sommet, pour permettre la manœuvre. Les faux châssis offraient plus de stabilité, et l’échelle dont ils étaient pourvus présentait aussi plus de sécurité pour les machinistes que les crampons ou les chantignoles des mâts dont on se sert aujourd’hui ; la grande surface qu’ils occupaient derrière les décors permettait aussi de guinder ceux-ci à des points différents, et de les mieux attacher. Aujourd’hui on ne se sert plus guère de faux châssis qu’à l’avant-scène, pour supporter les draperies qui forment les deux côtés du manteau d'Arlequin.

Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s’en rattachent. Paris 1885. Librairie de Firmin-Didot et Cie

Détail de construction dressé par M. du Boullay architecte, conjointement avec M. Poullet machiniste pour être approuvé par MM. les propriétaires du Théâtre et M. Walter, directeur et être joint aux devis arrêté sous la date du 20 mars 1833. Source gallica.bnf.fr / BnF

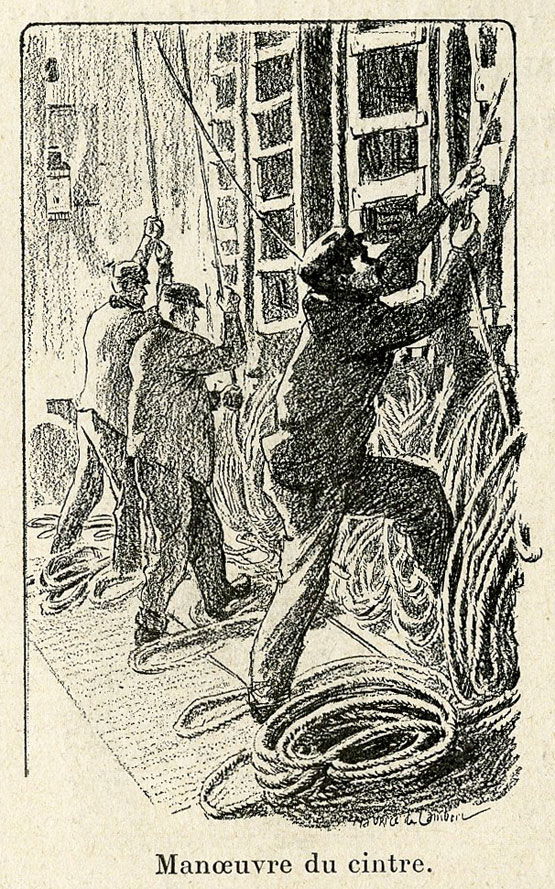

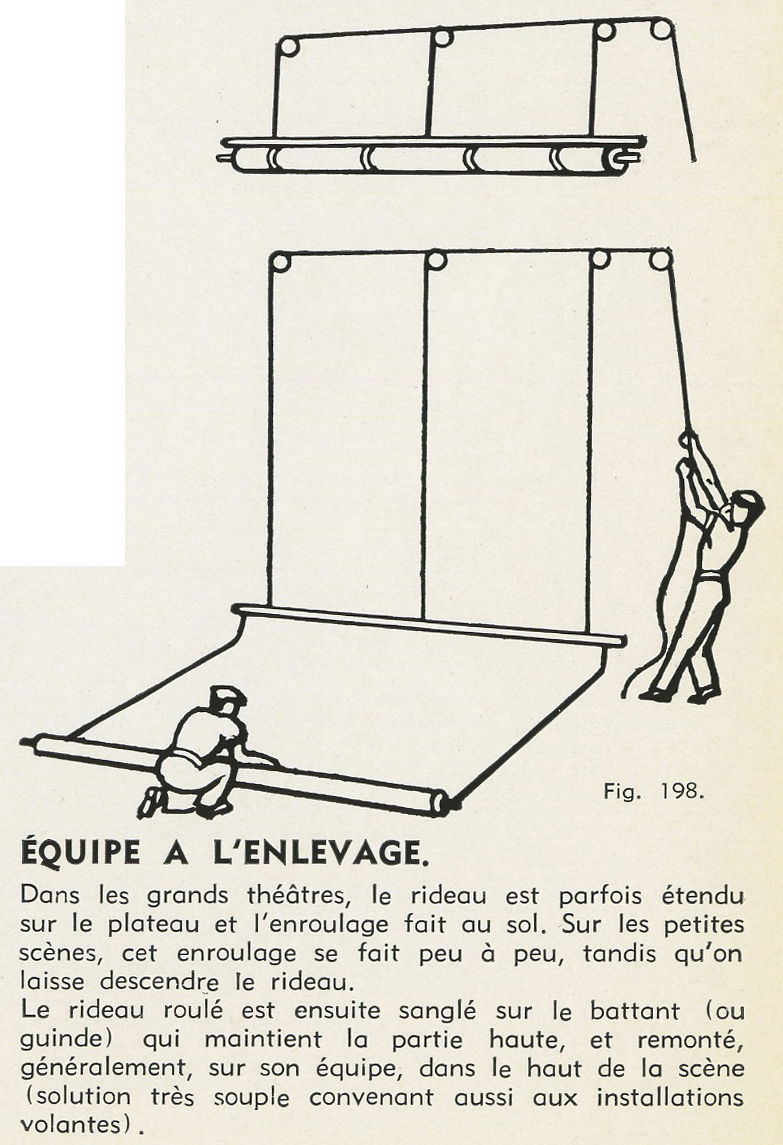

Équipe. 1878.

Système de machinerie (perche, fils, moufles) suspendu au gril, permettant l'accrochage ainsi que la manipulation d'un élément de décor ou appareil technique. ‘Se dit, dans le domaine du machiniste, d’une décoration ou d’un truc mis en état de manœuvrer au signal et au moment voulu. Ainsi, quand tous les fils qui doivent enlever un décor sont attachés à lui et au tambour ou treuil, il a son équipe.’

La langue théâtrale. Alfred Bouchard. 1878

Traité d’Aménagement des salles de spectacles L’équipement des scènes et des estrades Par Louis Leblanc et Georges Leblanc. 1950

Équiper : Accrocher un rideau, un élément de décor ou un appareil technique sur une perche ou une porteuse d'une équipe.

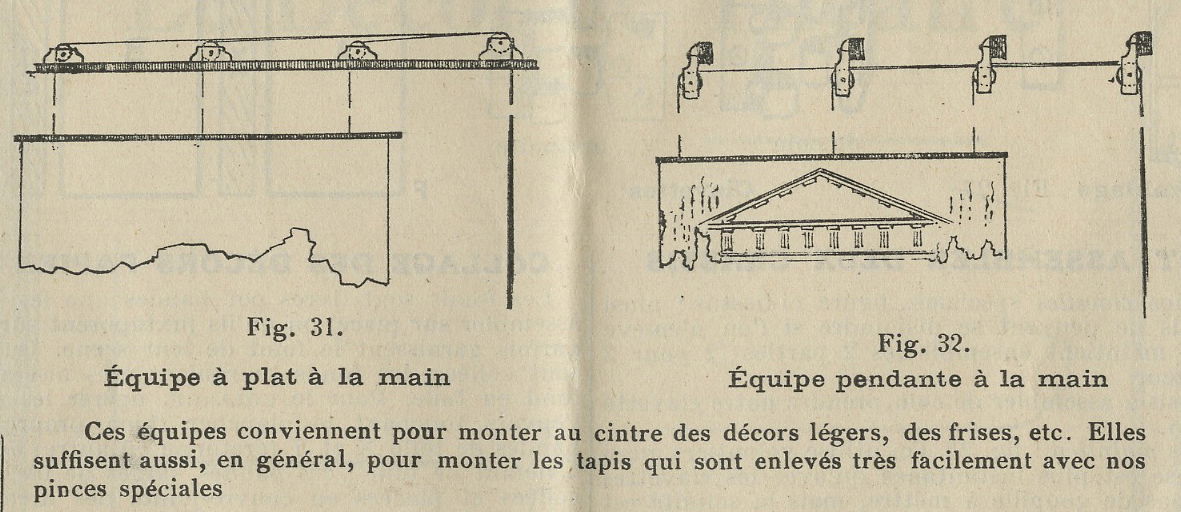

Équipe à la main. 1923

Équipe la plus simple appelée aussi " Équipe légère". Les fils fixés à la perche vont directement en passant par les poulies dans les mains du machiniste chargé de sa manœuvre. Elle ne comporte aucun contrepoids.

Extrait du catalogue : Théâtre & Fêtes Établissements Louis Leblanc Catalogue 1923-24

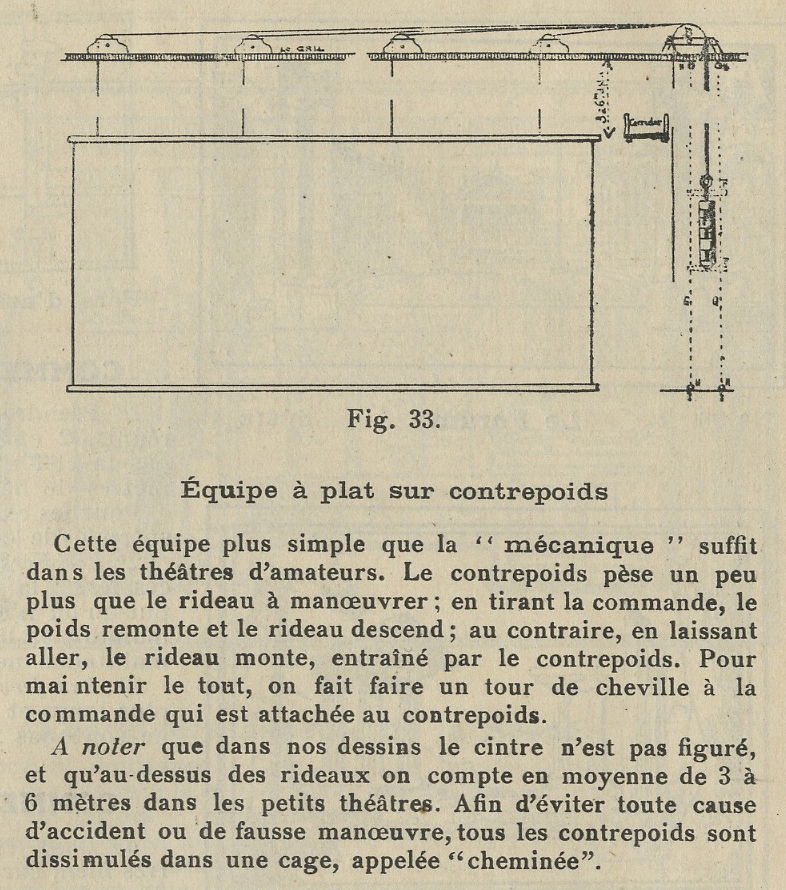

Équipe à plat sur contrepoids / Equipe contrebalancée. 1923.

Équipe contrebalancée : Équipe permettant la manœuvre de gros (lourds) éléments de décor. Le fil de commande est relié sur les deux extrémités du contrepoids auquel sont fixés les fils qui vont jusqu'à la perche. Le contrepoids se charge en fonction du poids accroché sur la perche. Cette équipe exclue une traction directe et trop dure pour le machiniste.

Extrait du catalogue : Théâtre & Fêtes Établissements Louis Leblanc Catalogue 1923-24

Équipe mécanique. 1923.

Extrait du catalogue : Théâtre & Fêtes Établissements Louis Leblanc Catalogue 1923-24

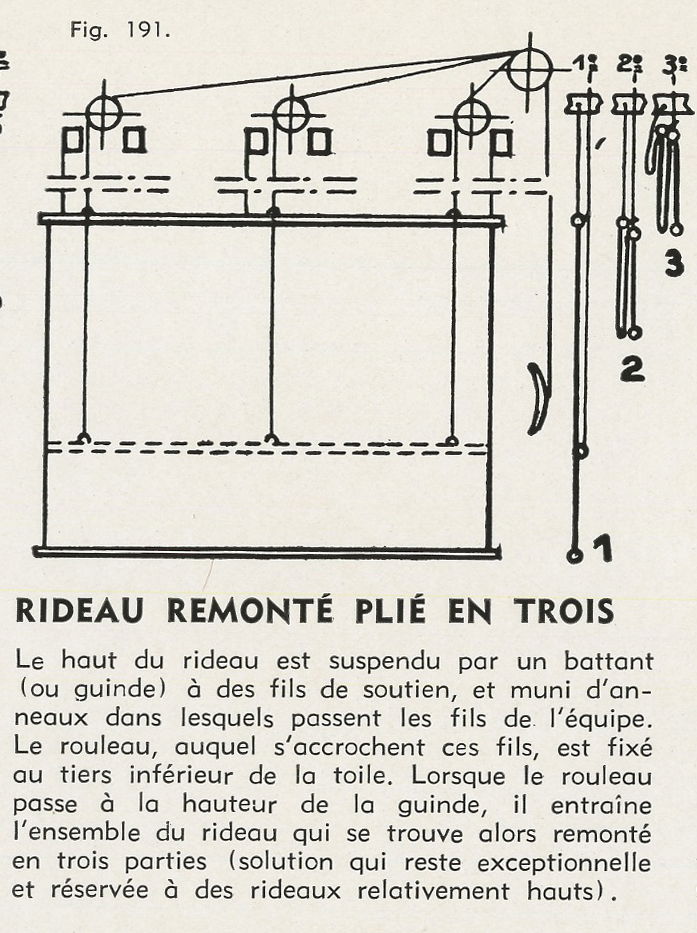

Equipes pour rideaux. 1950.

Traité d’Aménagement des salles de spectacles L’équipement des scènes et des estrades Par Louis Leblanc et Georges Leblanc. 1950 Équipes spéciales pour rideaux peints utilisés avec cintres de hauteur réduite.

Équipe d'un vaisseau

Lustre vivant. 1885.

Lustre vivant des ‘Victoria-Theaters’, de Berlin, par M. Trouvé, d’après le dessin original de M. Cledat de la Vigerie. Les 60 foyers électriques à incandescence alimentés par la pile Trouvé, produisent, au milieu des sujets vivants, un effet extraordinaire qui, de longtemps, ne sera dépassé au théâtre. C’est l’application la plus considérable, de lumière électrique faite jusqu’à ce jour directement par la pile. On peut voir actuellement, à Paris, ces bijoux appliqués : Châtelet (Poule aux œufs d’or) – Nouveautés-Parisiennes (Châteaux de Tire-Larigot) – Grand Concert Parisien (Revue : Venez me voir) – La Scala (Revue : Dans le mille) – À Berlin : Vistori-Theaters – À Boston : Noblos Garden Theater. Pour les renseignements techniques, consulter la brochure :’L’électricité au théâtre’, prix 50 centimes.

Trouvé, Gustave (1839?-1902). Auteur du texte. L'Électricité́ au théâtre, bijoux électro-mobiles, nouveaux bijoux électriques lumineux, par G. Trouvé, .... 1885. Source gallica.bnf.fr / BnF

Machinerie (1)

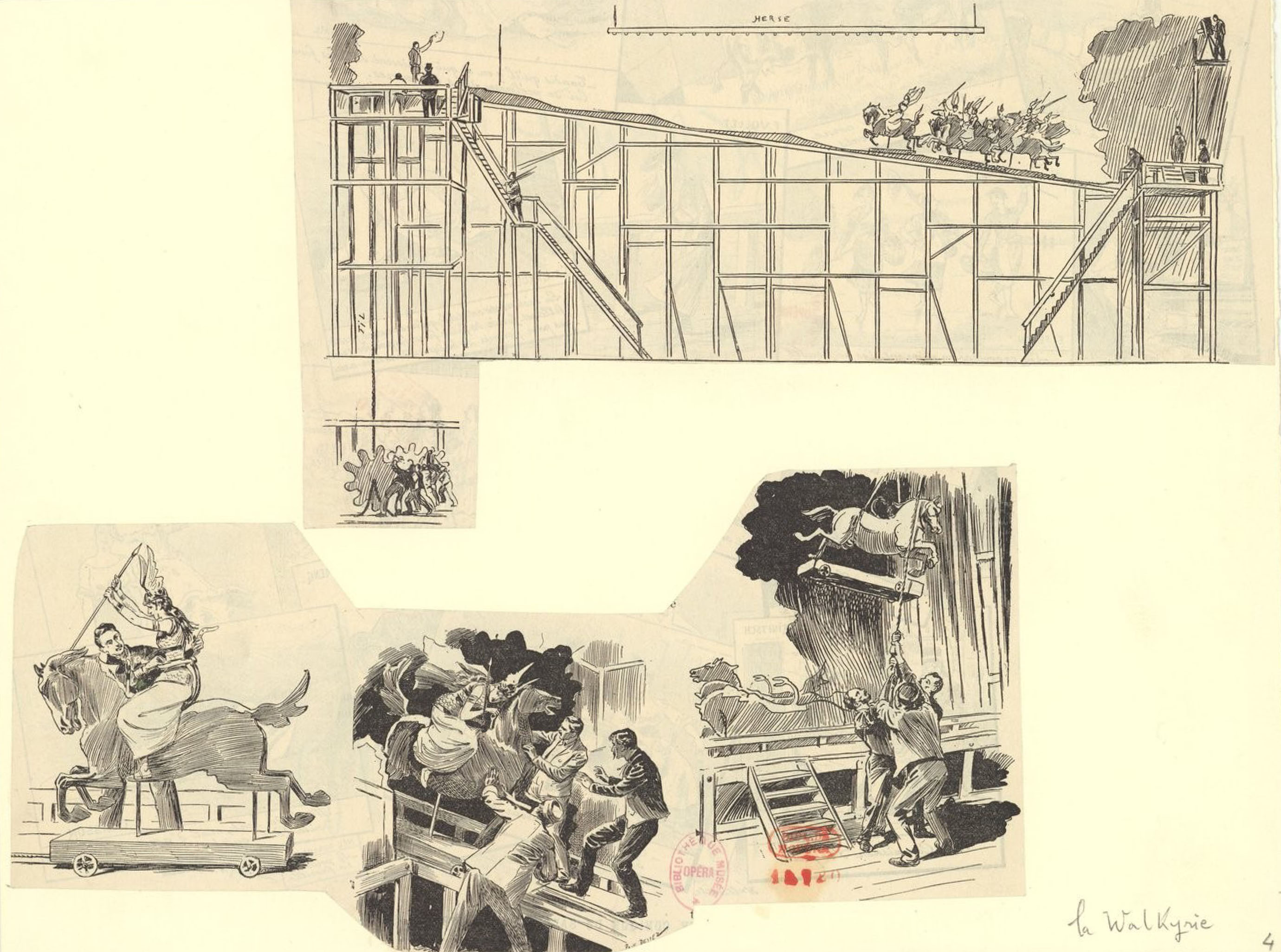

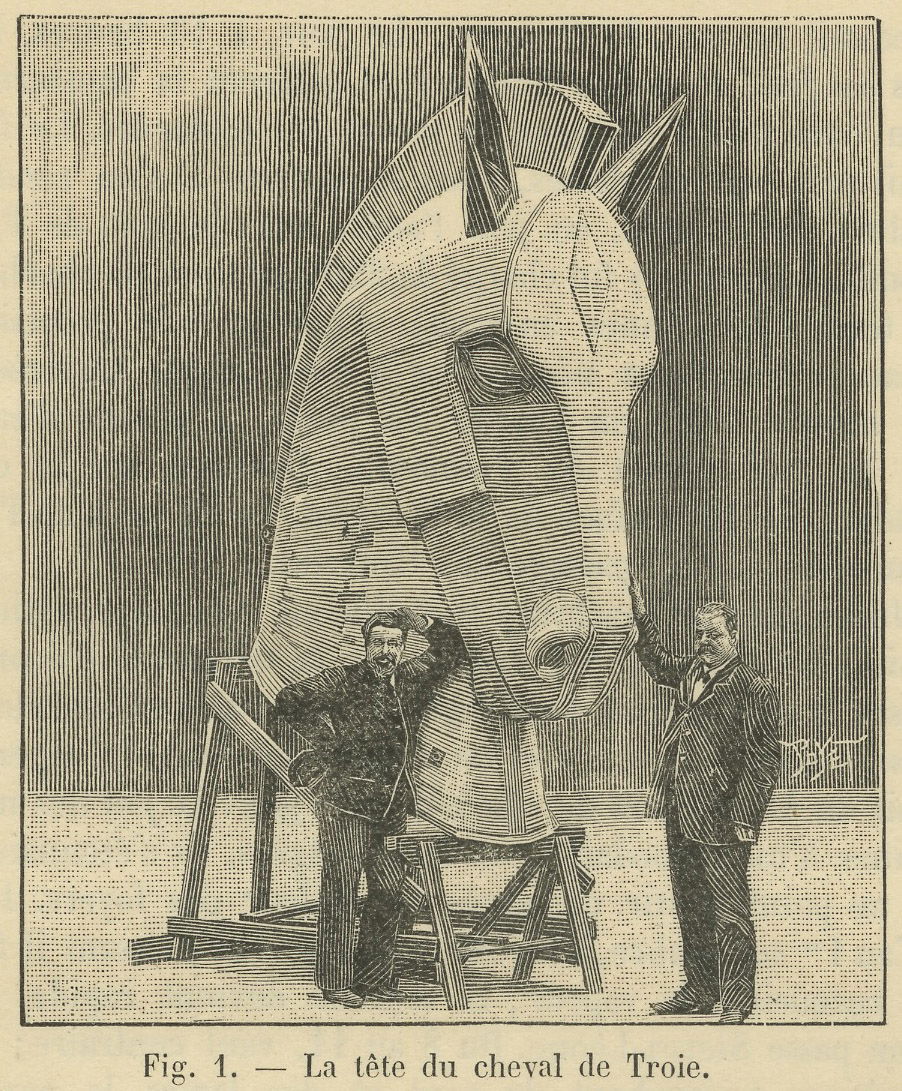

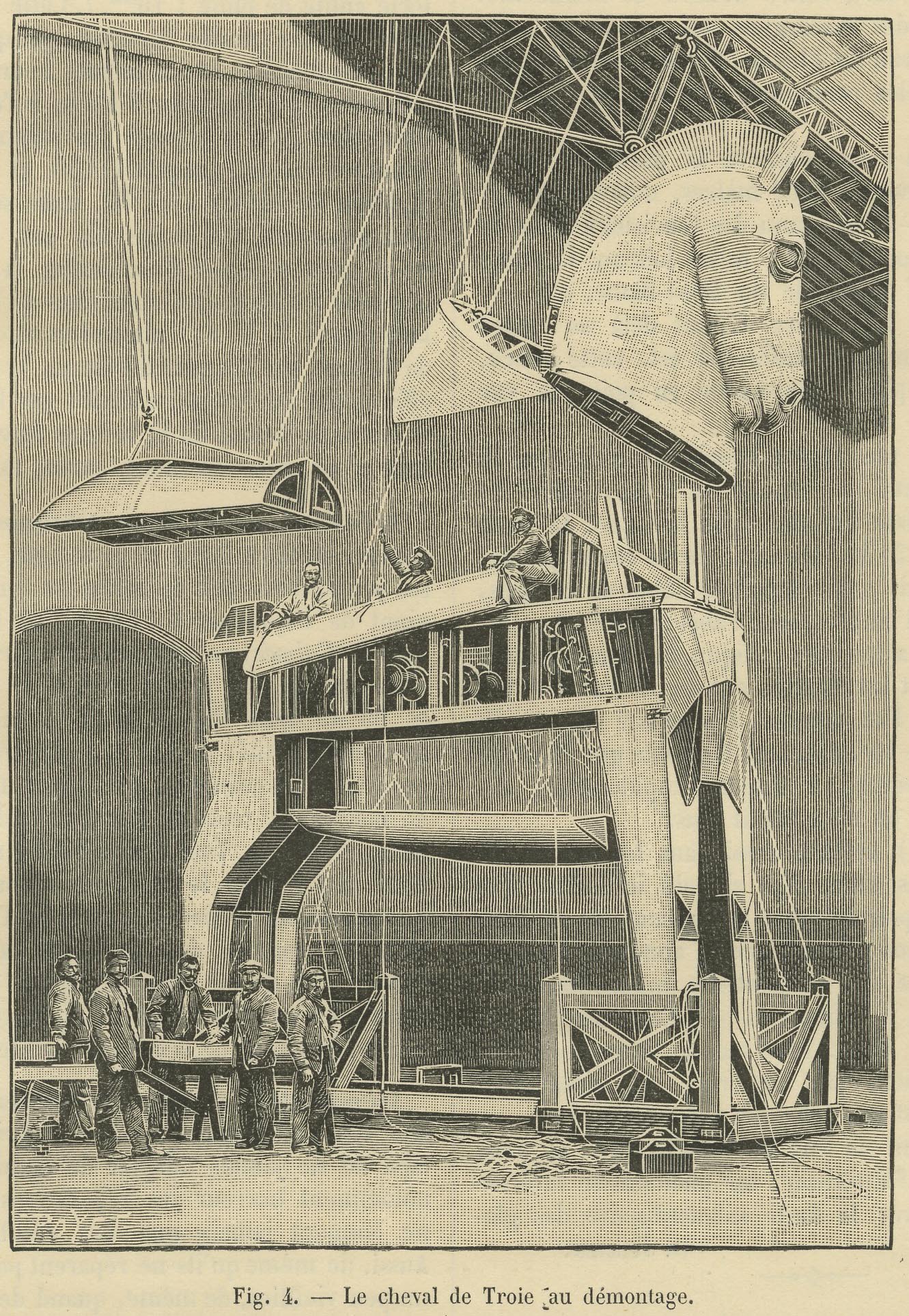

Machinerie Le Cheval de Troie. 1899.

Décembre 1899 (La Nature) Machinerie Théâtrale Le Cheval de Troie à l’Opéra

Le théâtre de l'Opéra vient de monter une œuvre de Berlioz dont une partie, sous le nom de Les Troyens, a été jouée, il y a peu de temps, à l'Opéra-Comique, bien qu’il n’y ait là-dedans rien de Comique, au contraire. L'autre partie, que donne en ce moment l'Opéra, s'appelle La prise de Troie ; or, chacun sait qu’en cette affaire le cheval de bois joue un rôle important, et c’est plutôt ici que la chose devient comique. II est probable qu'Homère et Virgile, comme les autres auteurs qui ont écrit sur cette matière, s’en sont rapportés à la tradition plus ou moins juste d’un fait de guerre qui a fait un certain bruit dans son temps ; mais il paraît bien peu admissible que les Grecs aient été assez imprudents pour enfermer leurs plus braves guerriers dans une bâtisse ayant plus ou moins l'apparence d’un cheval, et que, d'autre part, les Troyens aient été assez naïfs pour entrer cette caserne dans leur ville, sans s’apercevoir qu’elle était habitée ! Du reste, l'eussent-ils voulu que, vu les moyens dont ils disposaient, il leur aurait fallu bien du temps pour transporter une pareille masse. Mais peu importe, les poètes et les musiciens ne s'occupent pas de ces détails et nous voici, pour les suivre, obligés de reconstituer, pour eux seuls heureusement, le fameux cheval de Troie : c’est M. Vallenot, l’habile chef machiniste de l'Opéra, qui fut chargé de la besogne.

Les documents n’abondent pas, car il n’y a que de vagues bas-reliefs qui pourraient se rapporter à ce monument ; on ne peut que se référer aux commentaires de l’Iliade et de l’Énéide : on y trouve entre autres que les jambes étaient formées de quatre trônes de jeunes chênes et que le corps et la tête étaient en sapin rouge. Pour se conformer à cette description on a donné des teintes imitant les essences employées ; l’ensemble est très satisfaisant, et on peut fort bien admettre que telle était la machine de guerre ou le monument, que les Grecs avaient construit pour charmer leurs loisirs pendant les longues années du siège.

Exemple de texte

Le cheval de l'Opéra a 8m,50 de haut, il est entièrement en sapin et repose sur un soubassement de 8 mètres de long sur 2,50 de large entouré d'une barrière, l’ensemble pèse 4200 kilogrammes. Les jambes forment la base d’une vaste charpente constituant le corps de l'animal et c’est sur cette charpente que viennent s'appliquer le ventre, les flancs, la croupe ct les épaules, puis par-dessus toute la tête qui, à elle seule, a 3m,50 de haut et pèse près de 600 kilogrammes. Les naseaux, le front et les yeux sont sculptés, le reste est fait de bouts de planches juxtaposés ct forme une sorte de marqueterie très réussie. Comme le théâtre de l'Opéra ne, joue pas tous les jours la même chose et qu’un accessoire de cette importance est un peu encombrant, il fallait pouvoir le démonter facilement ; aussi M. Vallenot, que rien n’embarrasse, a-t-il prévu le cas : au moyen de cordages passés dans des anneaux ad hoc et équipés au cintre, on descend rapidement à terre les parties rapportées ; ensuite la charpente, qui est assemblée au moyen de boulons, se démonte en moins d'une heure. Cependant quand les œuvres représentées dans la semaine n’exigent pas un grand déploiement de mise en scène, on ne démonte rien ; mais il faut alors remiser le tout. Pour cela, au moyen de deux câbles enroulés sur un treuil du cintre, on soulève d’environ 50 centimètres cette masse de plus de 4000 kilogrammes, puis pendant que des machinistes enlèvent rapidement le plan incliné sur lequel elle reposait, d'autres la font virer de 90 degrés et, à un signal, on la laisse doucement reposer sur une autre voie munie de rails, perpendiculaire à la première, et qui permet de l'emmener dans le fond de la scène où elle n’est plus gênante. Quand on assiste à cette manœuvre, on a un moment d'angoisse en considérant cette masse suspendue par deux fils au-dessus d’une vingtaine d’hommes ; on croit à chaque instant qu’ils vont être écrasés.

Le cheval n’est pas habitable, le livret de la pièce ne comportant pas l'entrée ou la sortie des guerriers Grecs devant le public; mais il doit traverser la scène dans toute sa largeur, partant de la coulisse à gauche du spectateur pour aller à droite s'engager dans la brèche pratiquée aux murs de la ville. Ceci donne lieu à un cortège important, formé en partie de Troyens qui trainent l’animal ; or, on n’aurait jamais pu, si large que soit la scène, étaler tout cet attelage, et il a fallu user d’un truc. Les cordages sur lesquels tirent les hommes qui traversent la scène, sont bien attachés au cheval qui est sensé encore très loin (en réalité il est tout près), caché par le décor ; mais les cordages ont tout de même leur longueur parce qu’ils sont enroulés sur des tambours installés dans la charpente ; et munis de freins de façon que les cordes soient bien tendues comme si les Troyens trainaient en effet un lourd fardeau. En réalité, c’est par un treuil situé dans les dessous qu’au moment voulu, les machinistes amènent le monumental animal. Le soubassement sur lequel il repose est du reste muni de galets qui roulent sur des rails fixés au plan incliné figurant le talus à gravir pour atteindre les murailles de la ville.

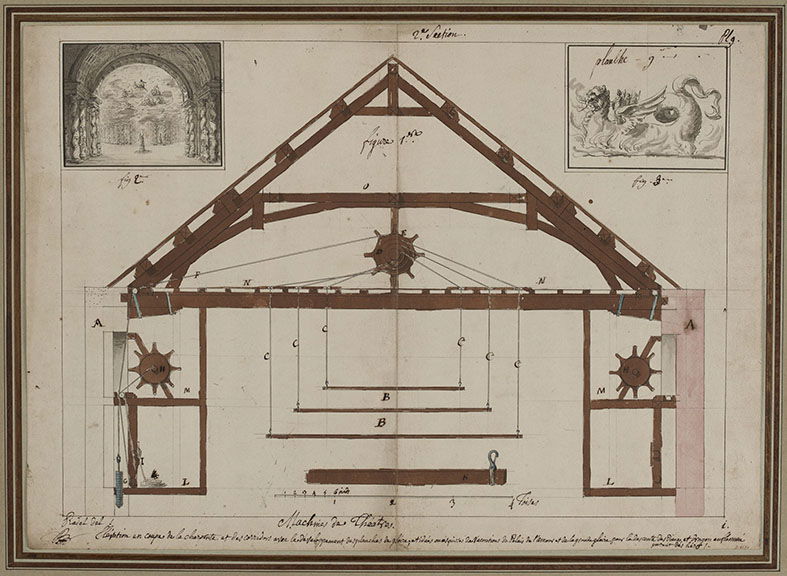

Machines de théâtre planche 9

Machines de théâtre et deux projets de décor, planche 9. Radel , Dessinateur Musée Carnavalet, Histoire de Paris

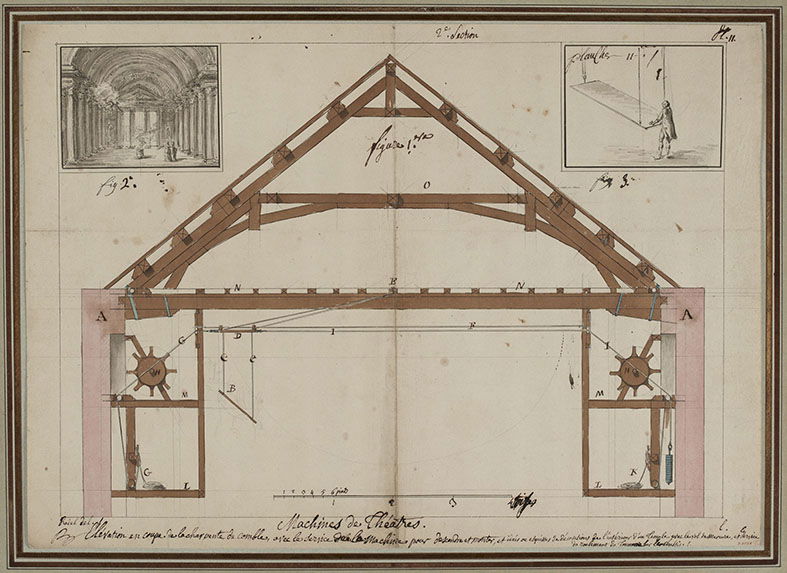

Machines de théâtre planche 11

Machines de théâtre et deux projets de décor, planche 11. Radel , Dessinateur Musée Carnavalet, Histoire de Paris

Machines de théâtre planche 12

Machines de théâtre et deux projets de décor, planche 12. Radel , Dessinateur Musée Carnavalet, Histoire de Paris

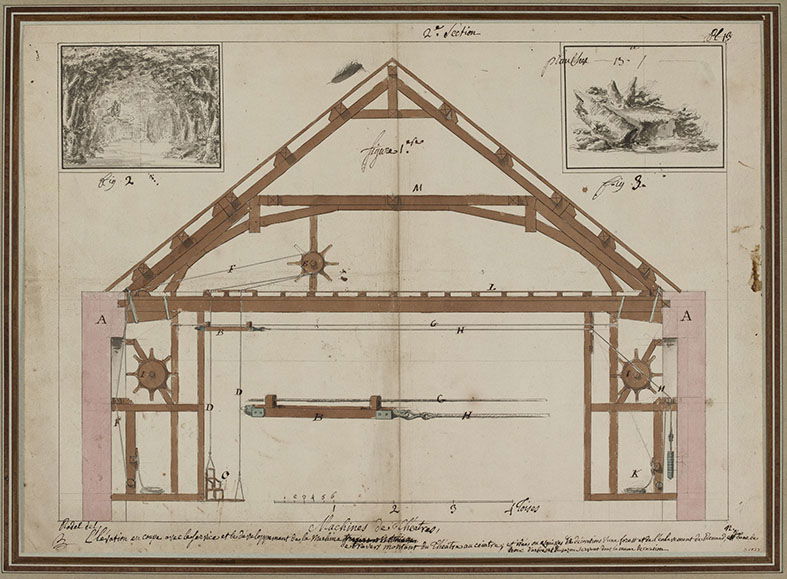

Machines de théâtre planche 13

Machines de théâtre et deux projets de décor, planche 13. Radel , Dessinateur Musée Carnavalet, Histoire de Paris

Machines de théâtre planche 20

Machines de théâtre et deux projets de décor, planche 20. Radel , Dessinateur Musée Carnavalet, Histoire de Paris

Plateaux tournants et tournettes. 1950.

Ce sont des simplifications de la scène tournante proprement dite (qui, comme à l’Opéra de Lyon, comporte des dessous et même des cintres solidaires du plateau dans son mouvement de rotation). Les tournettes surtout, de construction légère, ont l’avantage de pouvoir s’adapter sur les plateaux traditionnels comme sur les plateaux sans dessous ou les estrades, pourvu que ces plateaux soient horizontaux. Beaucoup de théâttes, pour pouvoir utiliser une tournette, ont dû supprimer la pente du plancher de scène en abaissant le niveau du lointain, comme cela avait été réalisé en 1940 au théâtre de la Cité (Sarah-Bernhard), soit en surélevant à la face les premiers plans que l’on rattrape par un système d’emmarchements à l’avant-scène, comme fait G. Baty au Théâtre Montparnasse.

Traité d’Aménagement des salles de spectacles L’équipement des scènes et des estrades Par Louis Leblanc et Georges Leblanc. 1950

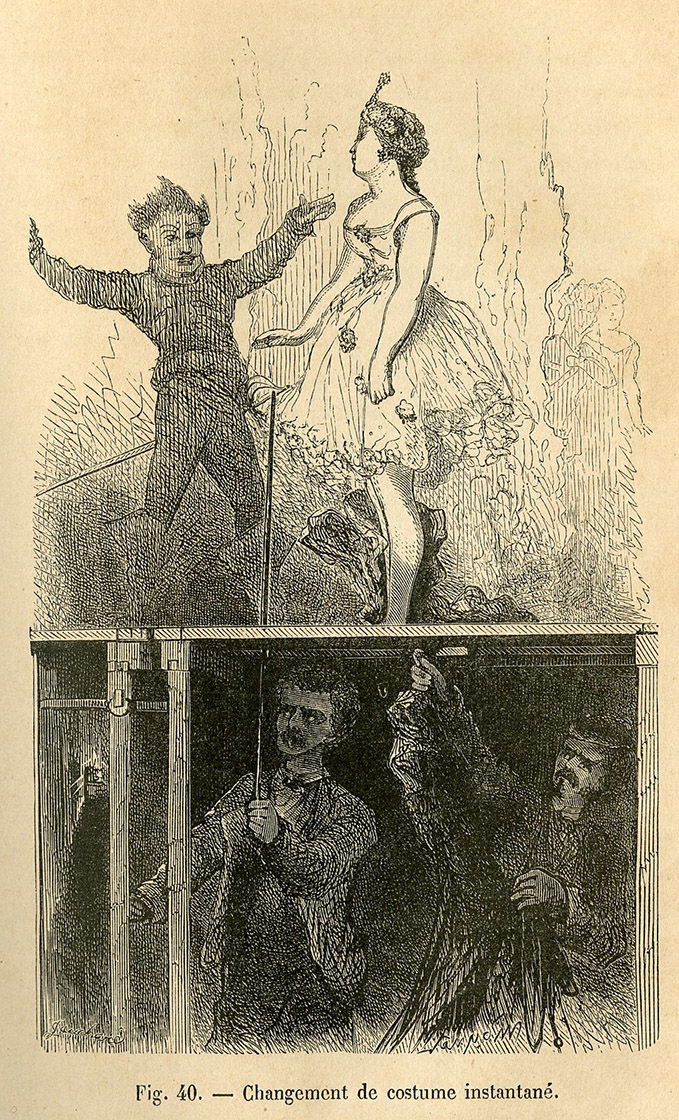

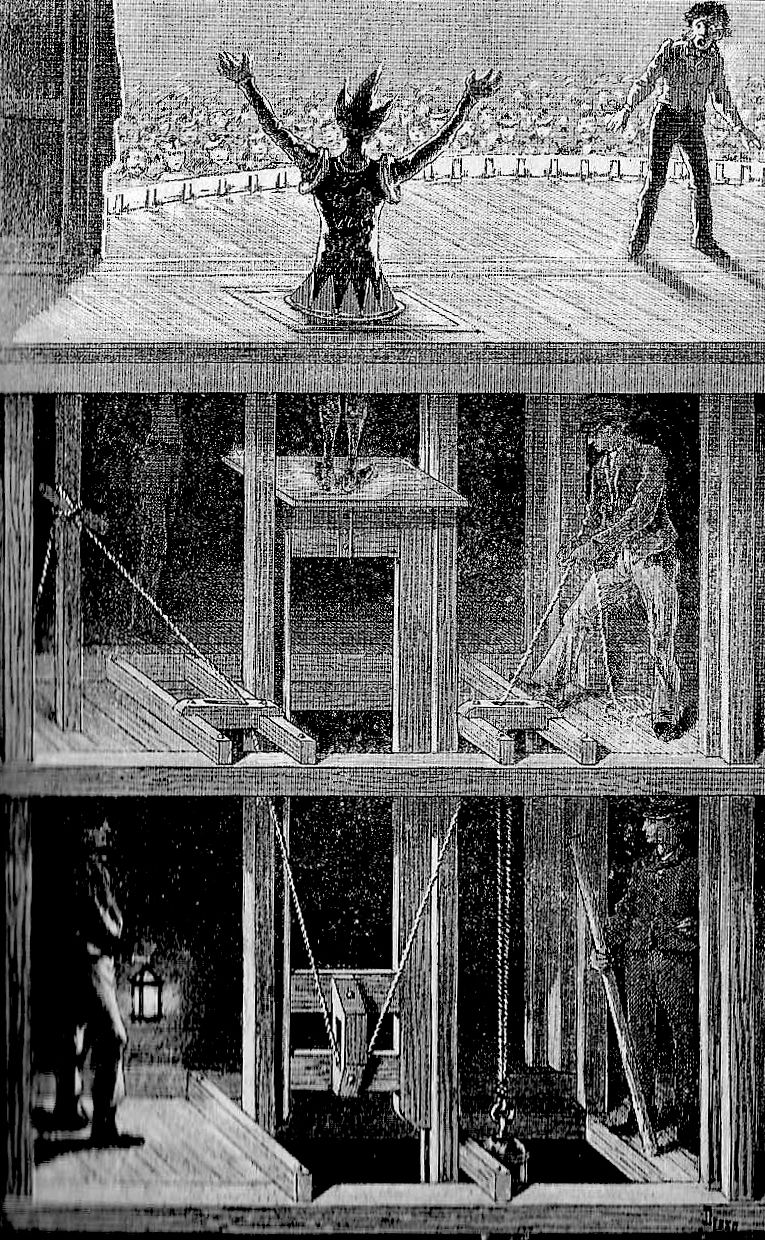

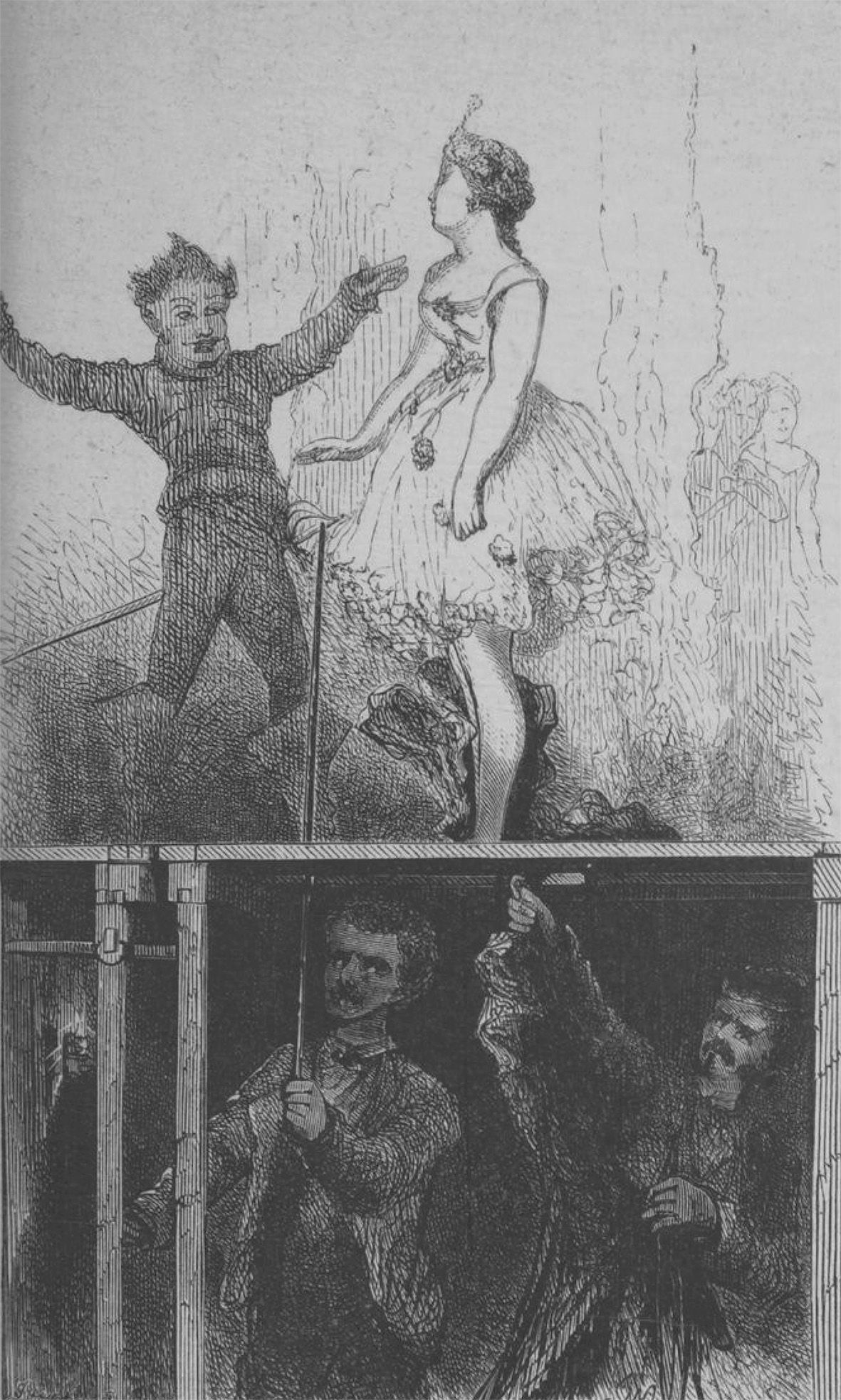

Transformation - Changement de costume instantané. 1885.

Transformation : C’est le nom qu’on donne à certains changements de costume instantanés qui s’effectuent en scène, sous l’œil même du spectateur, sans que celui-ci puisse comprendre la nature du procédé employé à cet effet. Ce procédé, quoique ingénieux, est assez simple pourtant. L’acteur qui doit se transformer ainsi est revêtu d’un costume qui, quelle qu’en soit la disposition, n’est formé que de deux pièces, un devant, un derrière ; ces deux pièces sont réunies sur lui au moyen d’un fil formé d’une corde de boyau, qui partant du pied et gagnant l’épaule par une série d'œillets, redescend ensuite le long des bras. L'extrémité supérieure de ce fil est arrêtée, au-dessous du cou, par un nœud ou une rosette que l’acteur défait lorsque le moment est venu, tandis que l’extrémité inférieure est terminée par un anneau. Au moment où la transformation doit s’opérer, l’acteur vient se placera un endroit déterminé avec précision et marqué à la craie, un petit trappillon s’ouvre derrière lui, une main passant par ce trappillon saisit l’anneau auquel se relient les fils, et, quand la réplique arrive, l’acteur n’a qu’à dénouer le nœud qui retient par en haut le vêtement qui doit disparaître. Le machiniste placé sous le théâtre tire alors à lui l’anneau qu’il a saisi le vêtement disparaît instantanément par le trappillon, et l’acteur apparaît sous un costume brillant que cachait celui sous lequel il s’était montré tout d’abord.

Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s’en rattachent. Paris 1885. Librairie de Firmin-Didot et Cie

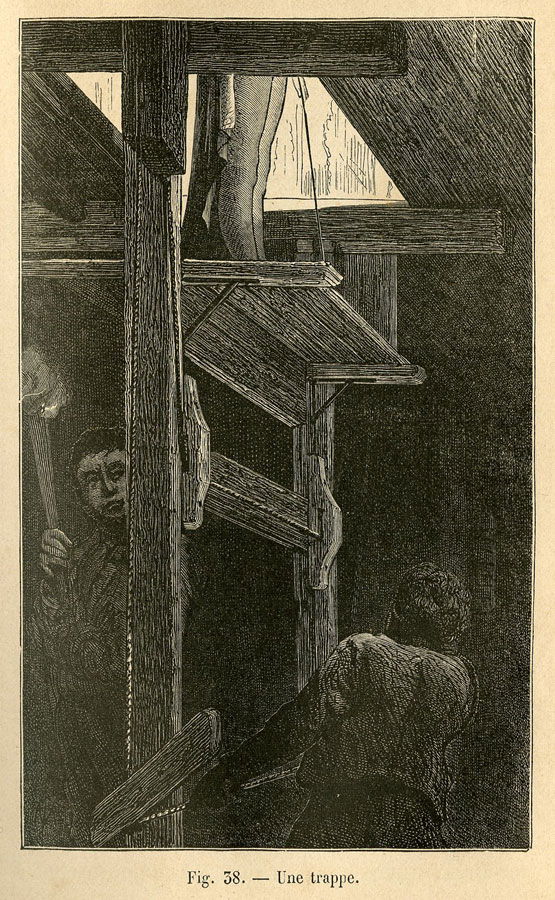

Trappe / Tampon / Trappe anglaise

Partie amovible du plancher recouvrant les rues et pouvant s'ouvrir pour communiquer avec les dessous. Destinée aux apparitions, disparitions, changements à vue et manœuvre de décor.

La Machinerie théâtrale. Trucs et décors. Georges Moynet, (1893). Georges Moynet (1849-1908) est un écrivain et architecte français.

Les trappes sont les endroits du plancher de la scène par lesquels paraissent ou disparaissent instantanément, à la vue du spectateur, soit un personnage, soit un objet plus ou moins volumineux, soit parfois toute une machine décorative portant plusieurs personnes. Le plancher d’un théâtre, essentiellement mobile, est divisé régulièrement, à chacun de ses plans, en un certain nombre de trappes et trappillons Selon le besoin, les trappes sont de forme carrée, quelquefois ronde, et l’on a dit avec raison que dans un théâtre bien machiné leur nombre est parfois si grand que le plancher semble découpé à jour

Dictionnaire pittoresque et historique du théâtre d‘Arthur Pougin, 1885

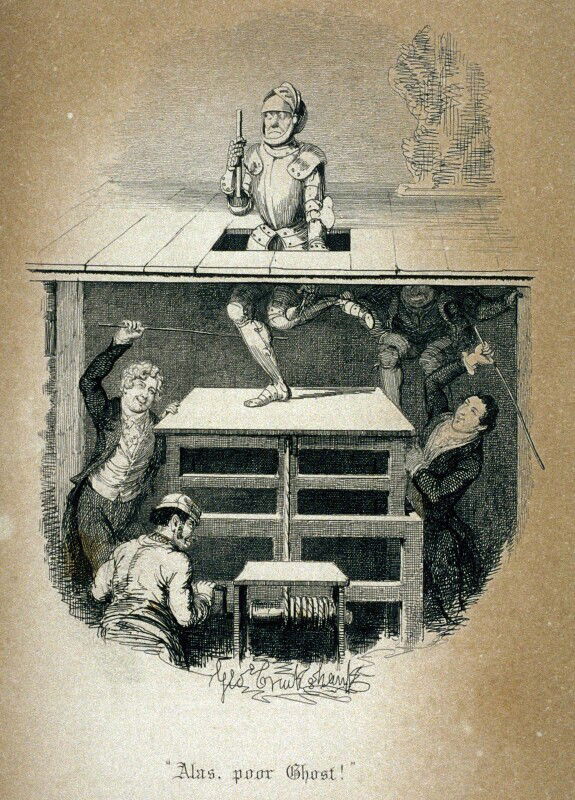

Hélas, pauvre fantôme. George Cruikshank. 1844 Fondation Achenbach pour les arts graphiques George Cruikshank (1792 - 1878) est un illustrateur et caricaturiste britannique.

Un des grands ressorts des pantomimes et des pièces fériés, la trappe a eu une longue enfance sur notre scène. Nos machinistes n’avaient rien trouvé mieux que de faire croiser

deux planches de la scène l’une sur l’autre, ce qui laissait un vide dont les démons, les sorciers faisaient un chemin pour se rendre en enfer. Avec l’anglais Cooke, le perfectionnement des trappes est arrivé à l’intelligence de nos ouvriers, et maintenant un génie disparaît sans que le spectateur ait le temps de voir quel chemin il a pris.

Il y a quinze ans que ce secret nous serait arrivé, si on n’avait accueilli avec des projectiles la première caravane anglaise qui vint fraterniser avec notre public.

Petit dictionnaire des coulisses Publié par Jacques-le-souffleur ‘se vend dans tous les théâtres’ - Paris 1835

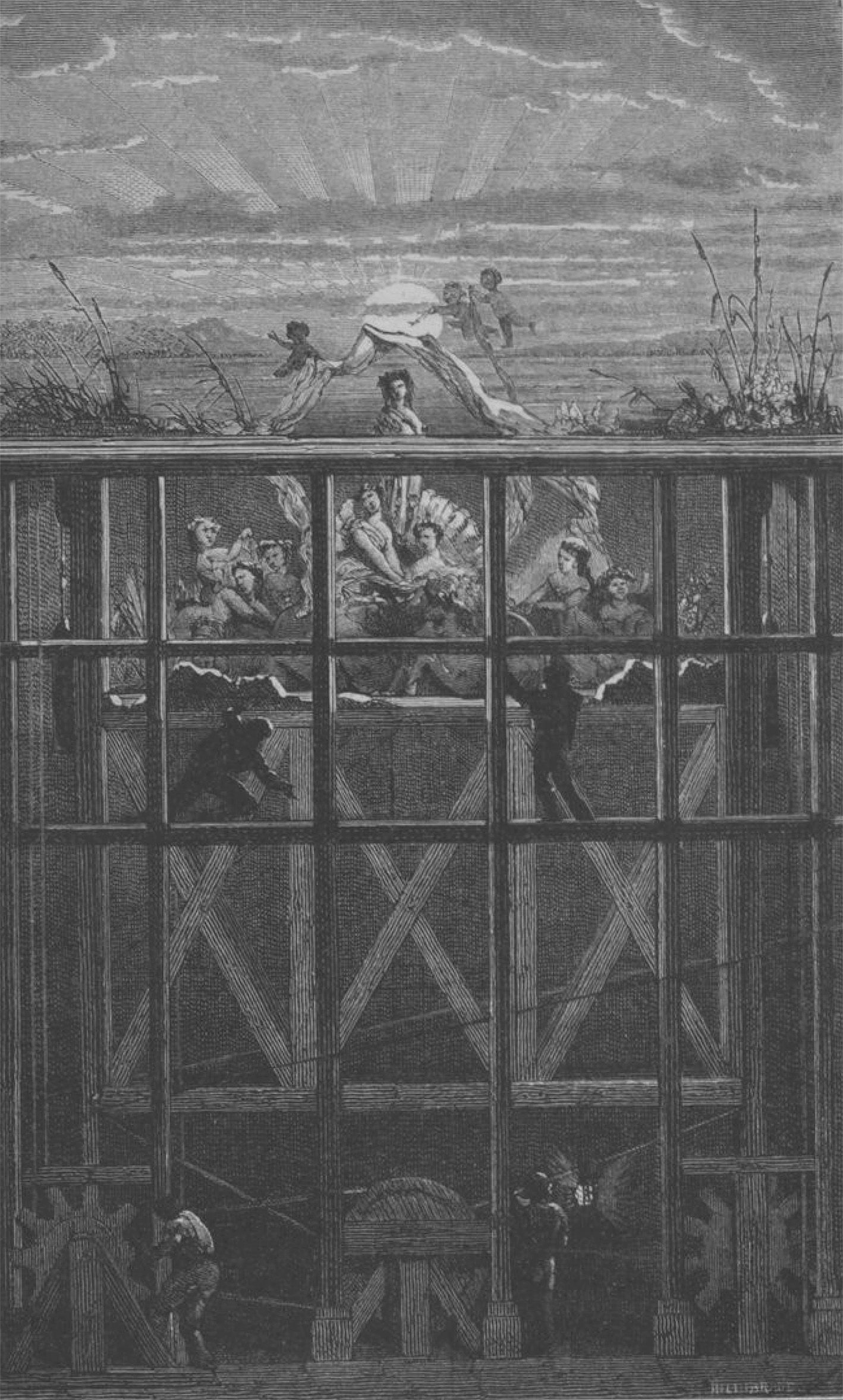

L'envers du théatre : machines et décorations / par M. J. Moynet. 1873.

Trappe anglaise :

Ceci est un système de trappes soit horizontales, soit verticales, c'est-à-dire pratiquées dans le sol ou dans un châssis de décor, et qui présente un caractère particulier. Ce genre de trappe a été imaginé en Angleterre, et le succès en a été très grand à Paris quand on l’y a vu fonctionner. Il est ainsi décrit par J. Moynet : ‘Un solide bâti avec deux volets ou une porte à deux battants, voilà toute la machine ; mais les détails méritent toute notre attention. Chacun des volets est divisé suivant sa largeur en un certain nombre de feuilles reliées ensemble par une toile collée sur la face postérieure; sur cette toile viennent s'appliquer une série de lames d'acier très flexibles, dont l’extrémité est fixée solidement sur le bâti; les deux volets sont ainsi maintenus dans le plan du châssis; si un corps lourd arrivant avec rapidité, un homme qui court, par exemple, se précipite au milieu, les deux volets céderont facilement, puis ils reprendront rapidement leur place primitive, aussitôt l'homme passé; les lames d'acier, qui auront cédé en se courbant, se redresseront immédiatement en ramenant les volets de la trappe dans leur position première. Si l’acteur a passé très vite, on ne verra pas l’ouverture ; c’est ce qui a toujours lieu quand ce passage s’effectue au travers du sol, le poids de l’acteur précipitant sa chute. Telles sont les trappes anglaises. On peut obtenir avec leur secours de grands effets : mais la bonne volonté et la prestesse des acteurs sont nécessaires.’

Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s’en rattachent. Paris 1885. Librairie de Firmin-Didot et Cie

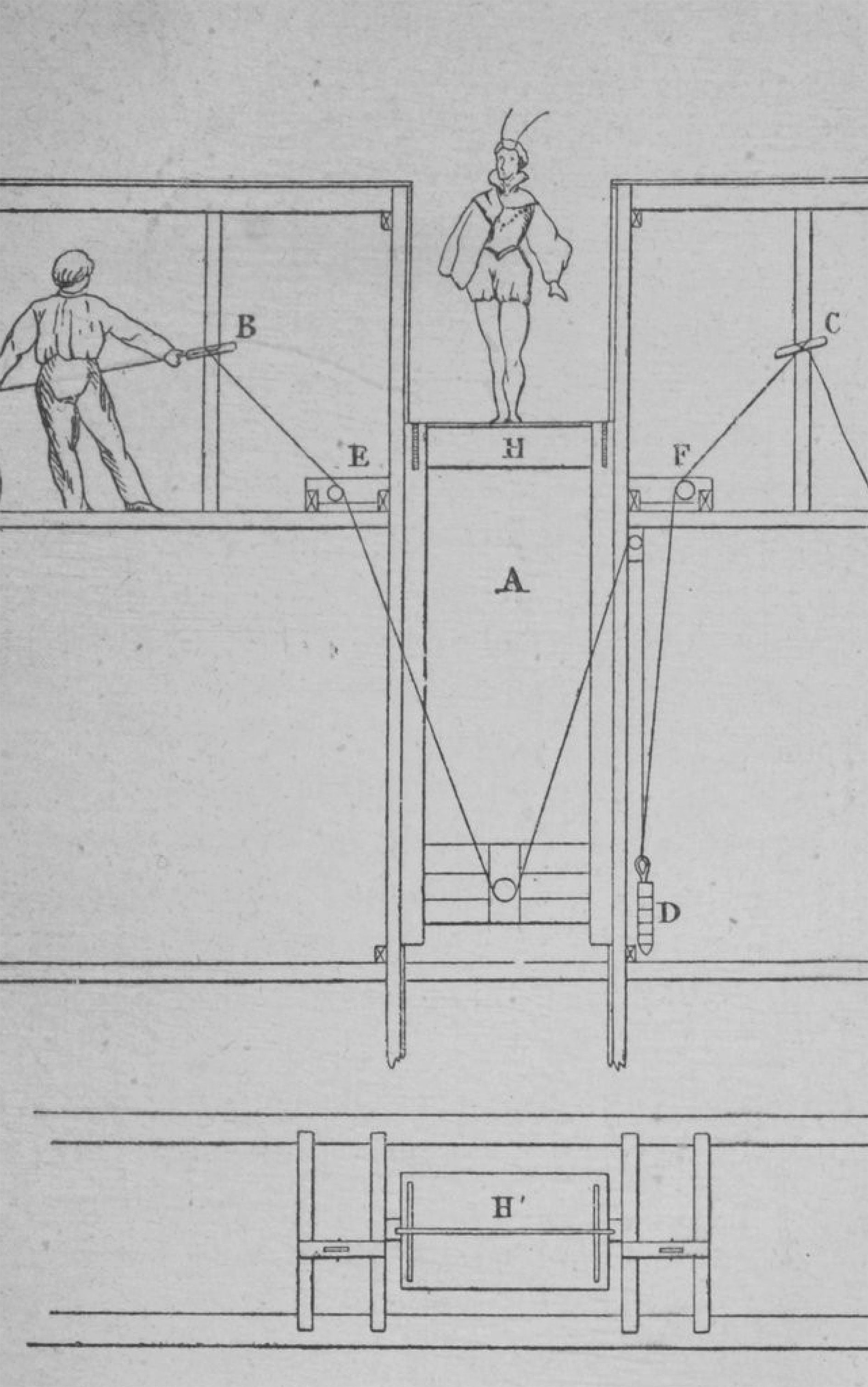

L’envers du théâtre. Machines et décorations. Par M. Jules Moynet. 1875. Trappe anglaise. Qui permet une apparition horizontale à travers un mur ou une porte (Ci-dessus en pointillé).

Trappe à apparition :

Petite plate-forme qui manœuvre (montée, descente) au niveau du plancher permettant l'apparition ou la disparition de personnages ou d'objets. Appelé trappe à tampon.

L'envers du théâtre : machines et décorations. Jules Moynet. 1873.

Figure 41. Petite explication ‘Le mécanisme est simple. Le fil de gauche s’attache sur une cheville, il passe sur la poulie B, de là sur la poulie G', puis sur la poulie D. ; il se fixe alors sur la poignée d’un contrepoids. Que le contrepoids remonte, le point G descendra, et avec lui les deux coulisseaux et le plateau qu’ilssupportent, où se trouve l’acteur. Si le contrepoids E remonte, c’est le point G’, qui descendra, toujours avec le plateau. Il s’agit ici d’amener le personnage en scène. Un machiniste remonte le contrepoids, au plus haut de sa course, en agissant sur le second fil, fil de rappel, qu’il attache sur la cheville G' à droite. Un autre machiniste prend le lâche, c’est-à-dire qu’il raidit le premier fil, celui de gauche et l’attache à la cheville G. Le plateau qui a descendu est prêt à recevoir son voyageur.’

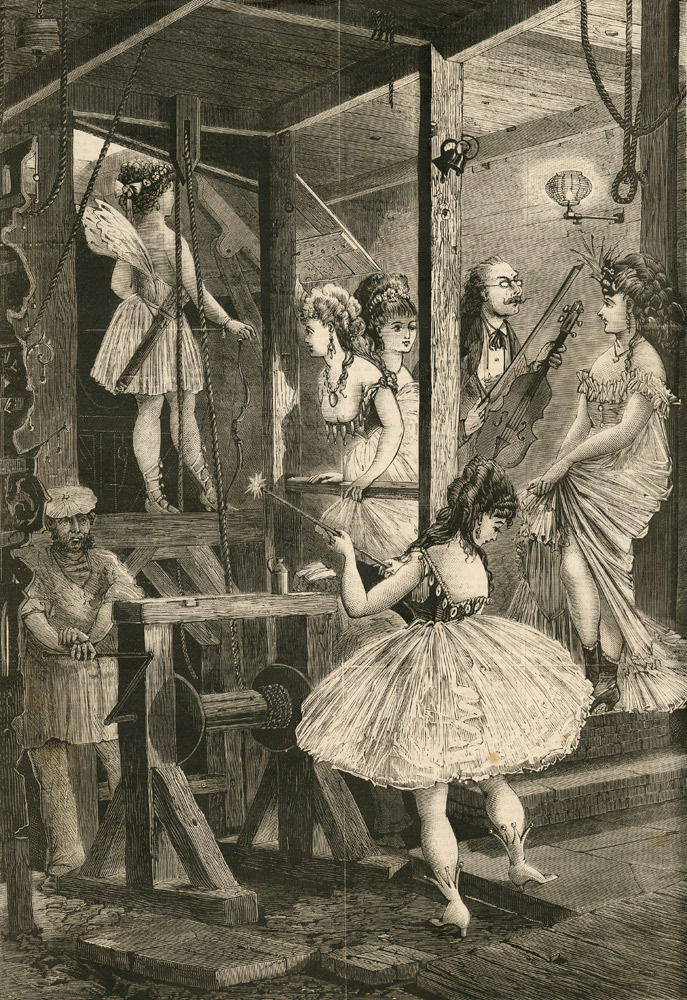

Estampe du XIXe siècle Titre publié : Au-dessous de la scène - la cave - le curseur éloigné et le piège prêt - les anges dans les profondeurs inférieures se préparent à monter Illustration d'un imprimé de journal représentant une actrice montant sur scène par une trappe, entourée de ses collègues actrices, d'un violoniste et d'un machiniste.

Trappe à tiroir :

Trappe en une partie, coulissant sous le plancher et permettant à l'aide d'un tampon l'apparition et la disparition de personnages ou éléments de décor.

L'envers du théâtre : machines et décorations. Jules Moynet. 1873.

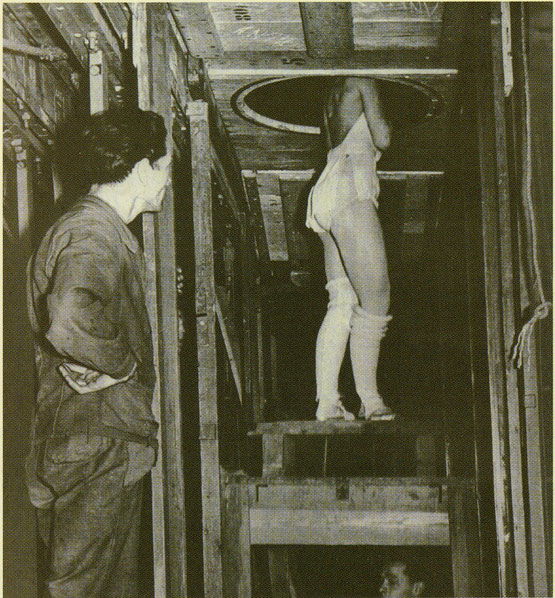

Trappe à étoiles :

Système de trappe anglaise en huit triangles.

La Machinerie théâtrale. Trucs et décors. Georges Moynet, (1893). Trappe ascendante en étoile dite trappe anglaise.

Trappe anglaise. Le Star Trap est un type particulier de trappe théâtrale qui permettait d'entrer rapidement sur une scène. Cependant, elles sont désormais interdites au Royaume-Uni en raison des risques de chute et de fractures osseuses. Sur la photo, on voit un Star Trap du Theatre Royal sur Drury Lane dans le West End de Londres.

Star Trap au Newcastle Theatre Royal , vue depuis le dessous de la scène

Trappillon de costière :

Partie amovible (coulissant sous le plateau) du plancher recouvrant les costières (bandes de chêne). Appelé aussi : Tringle (ou tout simplement trappillon) (Trappillon : Partie amovible du plancher recouvrant la fausse rue.)

Utilisation des trapillon. Changement de costume instantané. L'envers du théâtre : machines et décorations. Jules Moynet. 1873.

Willy Ronis. Photographe Essai de trappe à l'Opéra, 1948. Willy Ronis, (1910-2009) est un photographe français, lauréat du Grand Prix national de la photographie en 1979 et du prix Nadar en 1981. Il est l’un des représentants les plus importants de la photographie humaniste française.

Voir Scène (sur, dessus, dessous) : Plateau traditionnel

Vol. 1825.

Certain effet de mise en scène, en usage dans les pièces féeriques et fantastiques, produit toujours une grande impression sur le spectateur : c’est celui qui est connu sous le nom de vol, parce qu’il représente effectivement l’action de personnages qui semblent voler dans l’air. Dès le commencement de notre Opéra, au dix-septième siècle, le vol était un des grands moyens de séduction de la mise en scène. On voyait des vols dans la plupart des opéras de Quinault et Lully, qui étaient, en réalité, des féeries chantées, et dans lesquels la richesse et le luxe scéniques, portés à leur extrême puissance, comptaient pour un des principaux éléments de succès. Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s’en rattachent. Paris 1885. Librairie de Firmin-Didot et Cie

Ailes : Vous avez vu l'Amour et Zéphire traverser le théâtre de l'Opéra en agitant leurs ailes. Avez-vous deviné le secret de ce vol si bien imité ? Trois doubles laitons, un crochet et une ceinture, voilà pour l’ascension ; deux fils, voilà pour le mouvement des ailes. Dictionnaire théâtral ou douze cent trente-trois vérités Paris. Chez J-N Barba Librairie. 1825.

Slodtz (famille). Dessinateur. [Machine. Un enfant s'élevant dans les airs : esquisse de machinerie / Famille Slodtz]. 1700-1764. Source gallica.bnf.fr / BnF

Un financier dans le ciel Un machiniste fort joli garçon était amoureux fou de Mademoiselle Saulnier, qu’un Turcaret poursuivait de ses hommages, jusque dans les coulisses, ce qui est exaspérait l'homme aux machines. Pendant un entracte le fermier général s'était approché de Mademoiselle Saulnier, qui venait de s'installer dans ‘un nuage’ ; il monte pour lui baiser la main avant son départ pour la voûte azuré aussitôt le machiniste donne le signal pour lever la toile et le public voit Minerve à côté d'un monsieur, en perruque et en gilet mordoré, monter vers les frises. Le lendemain, la corporation du financier voulez l'exclure ‘de son sein’.

Anecdotes de théâtre Comédien Comédienne Bon mot des coulisses et du parterre recueillis par Louis Loire. 1875 Paris. E. Dentu libraire éditeur

Vol Affiche - La fille de l'air

LA FILLE DE L'AIR Ancourt, Edward , Dessinateur Edward Ancourt (Imprimerie) , Imprimeur En 1890 Musée Carnavalet, Histoire de Paris

Vol de la Mouche d'Or

Vol - une anecdote

Il vient de mourir dans une petite ville d’Italie, un ancien figurant danseur, qui

avait débuté en 1737, dans le ballet de Flore et Zéphyr, de Riccoboni; cet artiste âgé de 106 ans, dansait un pas sous le costume d’un papillon qui finissait par s’envoler au milieu de vingt scarabées représentés par d’autres enfants, et qui allaient au moyen d’un fil de fer voltiger sur les épaules de Vertumne, et bourdonner aux oreilles de Palès; un jour, dit la Gazette de Milan qui rapporte ce fait : Belaveine, c’est le nom du figurant, éprouva un étourdissement tel au moment de l’ascension, qu’il voulut se retenir au cou d’une des divinités champêtres. Le machiniste, qui n’était pas prévenu, ne continua pas moins le vol, et voilà le dieu qui se sent perdre terre et enlever, se met à crier et s’accroche heureusement par les pieds à une hamadryade ; toute la troupe fut dans un moment sur pied pour décrocher les individus qui formaient cette singulière et nouvelle échelle de Jacob. Zéphyr fut renvoyé du théâtre, et ce ne fut que quelques mois après qu’il put obtenir de faire un nouveau noviciat dans les rôles d’un singe qui avait un masque à ressort très ingénieusement fabriqué. Outre l’anecdote des accidents, ce récit cour révèle deux faits, d’abord que les vols au moyen de fil de fer étaient connus avant les ascensions faites à notre grand Opéra ; secondement nous voyons que Jocko, avec son masque mobile, n’était encore qu’une imitation du vieux répertoire ou l’on va chercher de nos jours tant de pièces nouvelles.

Petit dictionnaire des coulisses Publié par Jacques-le-souffleur ‘se vend dans tous les théâtres’ - Paris 1835

Groupe de quatre danseuses, Zéphyr et Flore sur un char : fragment de fresque provenant de l'hotel de la rue Chantereine. Source gallica.bnf.fr / BnF