Bals

Afin de continuer à piquer votre curiosité je travaille pour mettre cette page à jour le plus rapidement possible, donc un peu de patience et le rideau se lèvera sur d’autres articles (plus de 250 lieux sur Paris !). En attendant vous pouvez suivre et vous abonner à ‘un brin d’histoire sur notre joli métier’ sur Facebook

Bal

Le bal, une tradition séculaire, bien plus qu'une simple soirée dansante, est une institution sociale qui a traversé les siècles, évoluant au gré des modes, des coutumes et des bouleversements historiques. Ses origines se perdent dans la nuit des temps, mais il est indéniable qu'il a marqué profondément l'histoire de nombreuses sociétés. Les danses rituelles : Les premières formes de danse collective trouvent leurs racines dans les rites religieux et les célébrations agraires de nombreuses cultures. Ces danses étaient souvent liées à des croyances spirituelles et avaient pour but d'honorer les dieux ou de favoriser la fertilité. Les fêtes aristocratiques : Au Moyen Âge, les bals se développent principalement au sein des cours aristocratiques. Ils sont l'occasion pour les nobles de se divertir, de consolider leurs alliances et d'afficher leur richesse. Les danses sont codifiées et les costumes somptueux. Le XVIIIe siècle : Le XVIIIe siècle marque un tournant dans l'histoire du bal. Les salons parisiens deviennent des lieux de sociabilité où l'on danse, on converse et on fait des affaires. Les bals publics se multiplient, offrant à la bourgeoisie l'opportunité de se mêler à l'aristocratie.

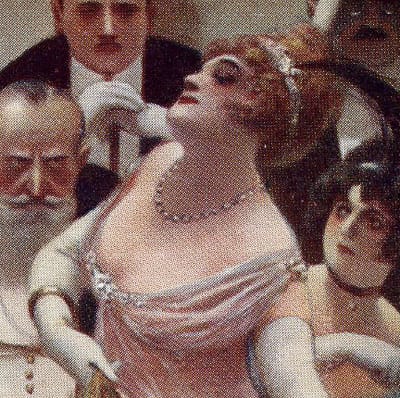

Un bal de la cour impériale russe à l'assemblée de la noblesse de Saint-Pétersbourg.1913.

La Révolution française : Malgré la période troublée, la danse ne disparaît pas. Au contraire, les bals populaires se multiplient, symbolisant l'aspiration à la liberté et à l'égalité. Les bals spécialisés pour se retrouver. Tout d’abord les bals militaires. Marqués par l’effervescence, ils étaient aussi plus rigides, mais attirant beaucoup de filles de joie. Ensuite, on trouvait les bals des métiers : les porteurs d’eau, les charbonniers, les blanchisseuses….

Les bals d’hiver à la Révolution : lorsque les parisiens se retrouvaient pour leur passion d’alors, la danse. En cette fin de XVIIIe siècle, les parisiens avaient une grande passion : la danse. Sur ce point la Révolution n’a rien bloqué. A cette époque, on pouvait danser dans les guinguettes des boulevards, mais aussi sur les Champs Elysées, le long des ports.

Le XIXe siècle voit l'apogée du bal romantique. Les valses, les polkas et les mazurkas font fureur. Les bals sont l'occasion de porter des robes somptueuses et de se laisser emporter par la musique.

Le XXe siècle marque un déclin progressif du bal traditionnel. Les guerres mondiales, les changements sociaux et l'émergence de nouvelles formes de divertissement en sont les principales causes.

Bal du moulin de la Galette de Pierre-Auguste Renoir (1876) représente un bal dans une guinguette de Montmartre.

Les bals aujourd'hui : Malgré ce déclin, le bal n'a pas totalement disparu. De nombreux événements continuent d'être organisés, tels que les bals costumés, les bals de fin d'année ou les bals caritatifs. Le bal reste une source d'inspiration pour les artistes, les créateurs de mode et les organisateurs d'événements.

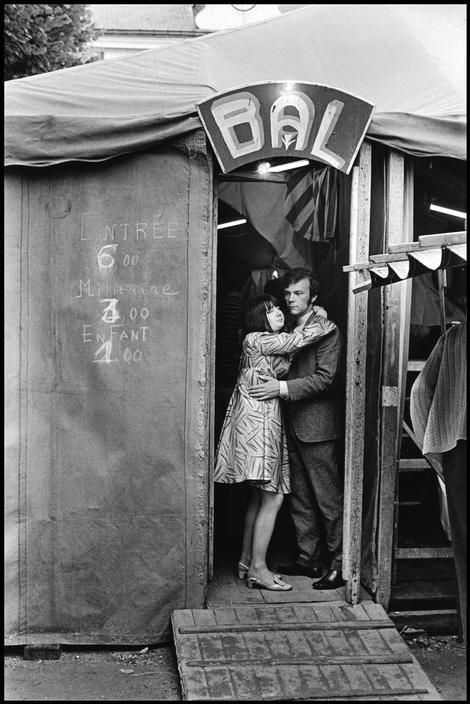

France. Paris (1967) - Elliott Erwitt. Magnum Photos Elliott Erwitt, né Elio Romano Ervitz, (1928-2023) est un photographe franco-américain, connu pour ses images en noir et blanc inhabituelles.

Bal à la cour de France

Les bals à la cour de France ont une histoire riche et complexe, évoluant au fil des siècles. Les premières formes de bals remontent au Moyen Âge, où la danse était déjà présente dans les fêtes et célébrations de la cour. Cependant, c'est à la Renaissance que le bal se codifie véritablement, sous l'influence des cours italiennes. Des règles strictes d'étiquette sont établies, définissant les pas, les gestes et les comportements appropriés. Les bals deviennent alors un moyen d'afficher le pouvoir et le prestige de la noblesse, avec des costumes somptueux, des décors élaborés et des musiques entraînantes. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les bals atteignent leur apogée à la cour de France, notamment sous le règne de Louis XIV. Versailles devient le théâtre de fêtes grandioses, où la danse occupe une place centrale. Les bals sont l'occasion de célébrer les événements importants, tels que les mariages royaux, les victoires militaires ou les fêtes religieuses. De nouvelles danses apparaissent, telles que le menuet, la gavotte et la contredanse, qui reflètent l'élégance et la sophistication de l'époque. Au XVIIIe siècle, les bals commencent à sortir de la cour et à se répandre dans la société. Des bals publics ouvrent leurs portes dans les grandes villes, permettant à la bourgeoisie de participer à cette forme de divertissement.

Un bal à la cour de France. Frans Francken le jeune. Source gallica.bnf.fr / BnF

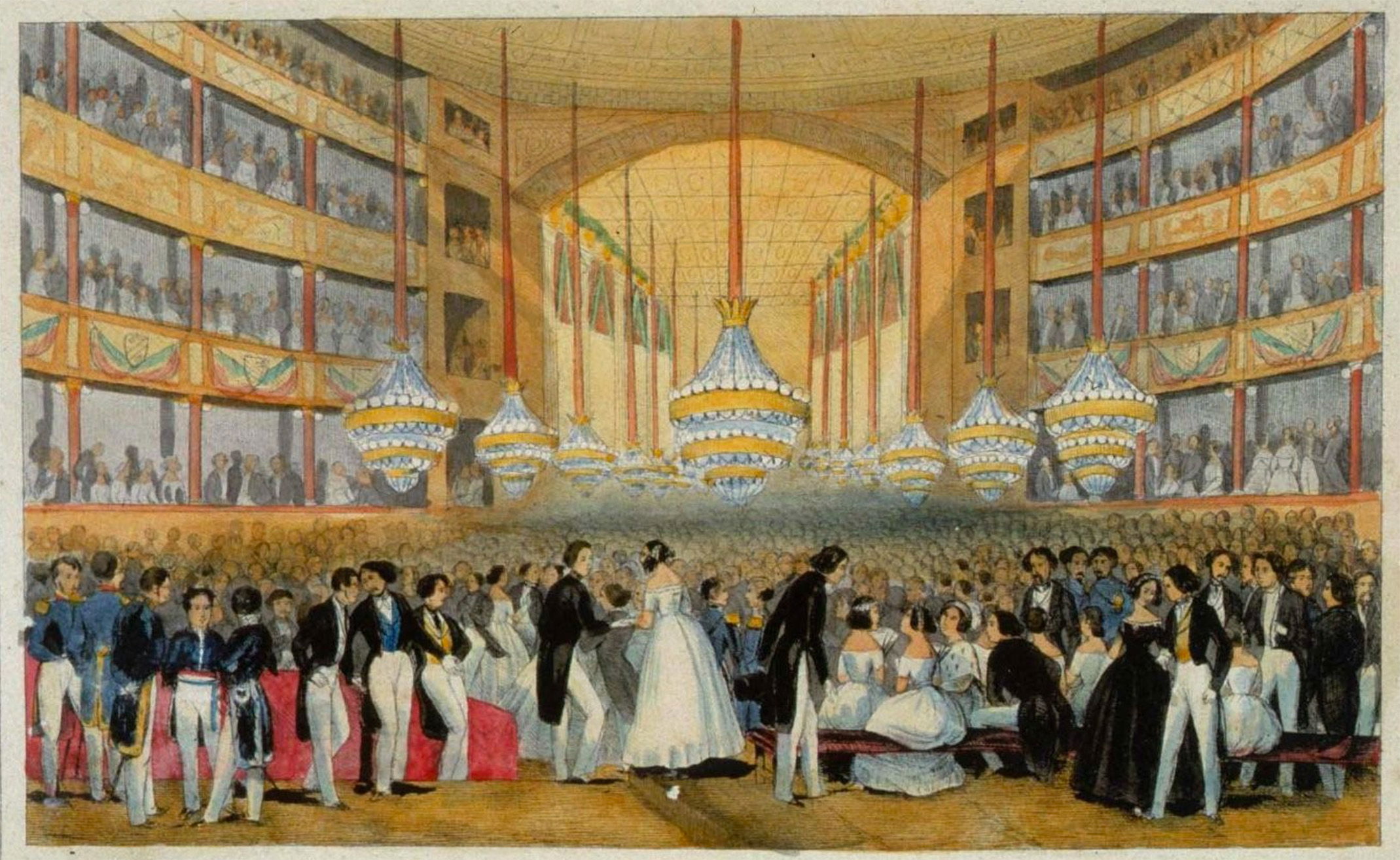

Bal à la Salle de Spectacle. Strasbourg. 1840

L'origine de la fête Gutenberg à Strasbourg remonte à 1840, lors de l'inauguration de la statue de Gutenberg, réalisée par le sculpteur David d'Angers. Contexte historique : Strasbourg et Mayence se disputent l'honneur d'être la ville où Gutenberg a inventé l'imprimerie. Gutenberg a en effet vécu et travaillé dans les deux villes. L'érection de la statue de Gutenberg à Strasbourg en 1840 est une réponse à celle érigée à Mayence en 1837. Les fêtes de Gutenberg de 1840 : Ces fêtes ont été l'occasion d'un grand cortège industriel, reflétant l'essor de l'imprimerie et des arts graphiques à Strasbourg. Elles ont également été un moment de célébration de l'histoire locale et des grands hommes, notamment les premiers imprimeurs alsaciens. La statue de Gutenberg, située sur la place Gutenberg, est un symbole de l'importance de l'imprimerie et de la diffusion du savoir. Elle est aussi un symbole politique, avec des bas-reliefs faisant références à la liberté d'expression. En résumé, la fête Gutenberg de 1840 était un événement majeur qui a marqué l'histoire de Strasbourg, célébrant l'inventeur de l'imprimerie et l'importance de cette invention pour la ville.

Fêtes Gutenberg à Strasbourg, 3e journée : Bal à la Salle de Spectacle, le 26 Juin 1840. Frédéric-Emile Simon, (1805-1886). Source gallica.bnf.fr / BnF.

Bal au palais des Tuileries. 1858

Les bals au palais des Tuileries s'inscrivent dans une période faste du Second Empire, où Napoléon III et l'impératrice Eugénie souhaitaient faire de Paris une capitale des arts et du divertissement. Napoléon III utilisait les fêtes impériales, dont les bals, comme un moyen de renforcer son pouvoir et de projeter une image de grandeur et de prospérité. Ces événements étaient l'occasion de rassembler la cour, les personnalités influentes et les représentants étrangers, contribuant ainsi à la diplomatie et au prestige du régime. Le palais des Tuileries était la résidence impériale, un lieu chargé d'histoire et de symbolisme. Les bals qui y étaient organisés revêtaient donc une importance particulière. Les salles du palais étaient richement décorées et illuminées pour ces occasions, créant une atmosphère de luxe et de raffinement. Les bals étaient des événements très codifiés, avec des règles strictes en matière de tenue et de comportement. Les danses en vogue à l'époque étaient la valse, la polka et la mazurka, qui animaient les soirées. Ces bals étaient un lieu de rencontres, où les personnalités influentes se côtoyaient et où se nouaient des alliances.

Bal au palais des Tuileries. (estampe). 1858. Graveur : H.., Perronet Source gallica.bnf.fr / BnF.

Bal Chambre syndicale de la bijouterie. 1904

Le grand bal donné par la Chambre syndicale de la bijouterie en 1904 était un événement marquant de la vie parisienne de la Belle Époque, une période qui s'étend approximativement de la fin du XIXe siècle au début de la Première Guerre mondiale (1914). Il est donc probable que ces événements aient eu lieu régulièrement pendant cette période. Ce bal était un événement mondain très couru, attirant des personnalités du monde de la bijouterie, de l'art et de la haute société. Il témoignait du prestige et de la prospérité de la bijouterie française à cette époque. La Chambre syndicale de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie était une organisation professionnelle influente qui représentait les intérêts des bijoutiers français. L'organisation de ces bals était une façon pour la Chambre syndicale de renforcer les liens entre ses membres et de promouvoir l'art de la bijouterie.

Grand bal donné par la Chambre syndicale de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie. Affiche non identifiée. 1904. Source gallica.bnf.fr / BnF.

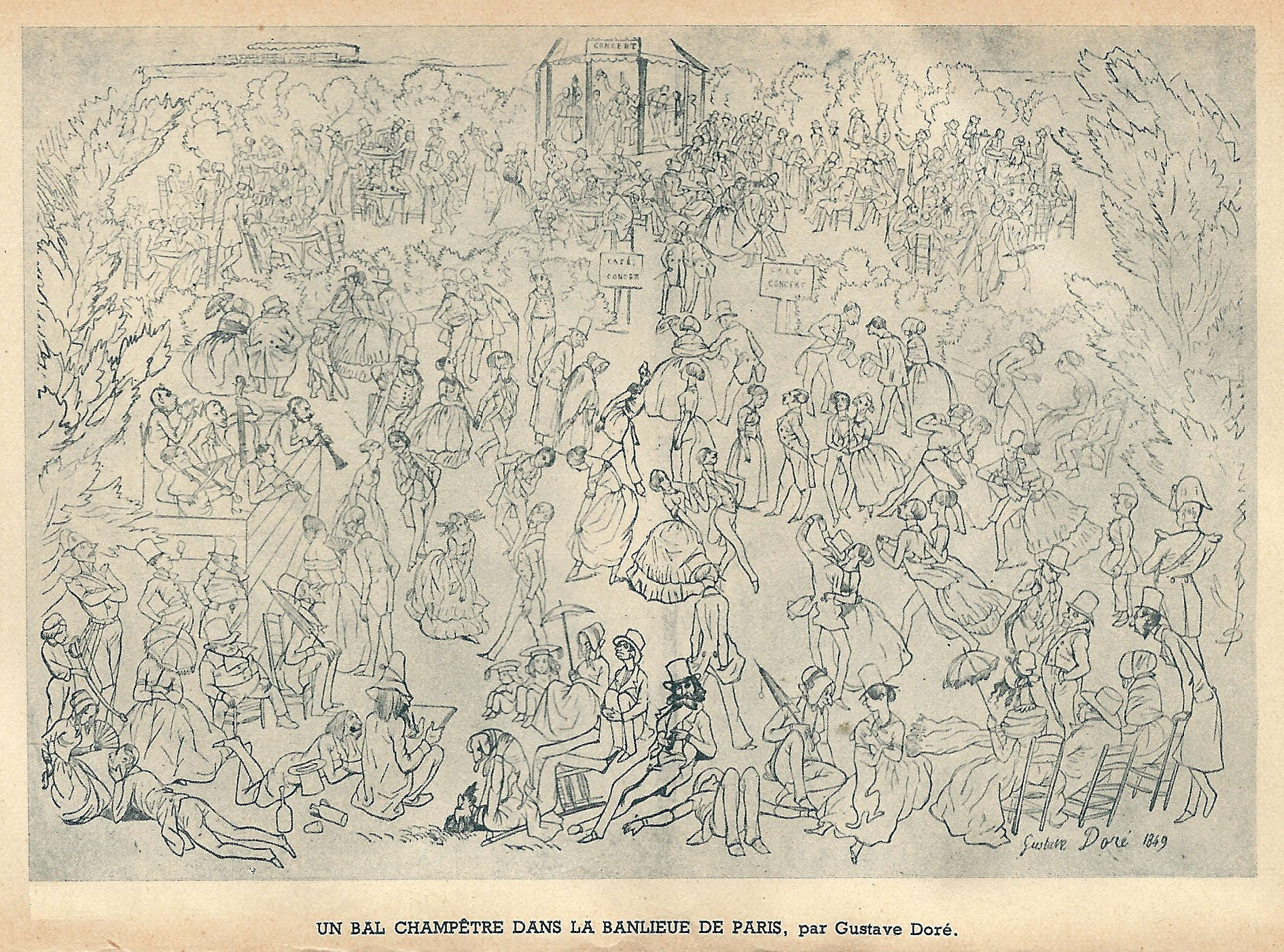

Bal champêtre

Les bals champêtres se caractérisent par leur ambiance festive et conviviale. Ils sont souvent organisés en soirée, à la belle étoile, et sont éclairés par des guirlandes lumineuses et des lampions. La musique est un élément essentiel des bals champêtres, avec des orchestres ou des groupes de musique qui jouent des airs populaires et entraînants. Les participants peuvent danser, chanter, et se restaurer sur place, avec des stands de nourriture et de boissons.

Les origines des bals champêtres remontent à l'Antiquité, où les Grecs et les Romains organisaient des fêtes en plein air pour célébrer les dieux et les saisons. Au Moyen Âge, les bals champêtres étaient populaires dans les cours royales et les châteaux, où ils étaient l'occasion de divertissements raffinés et de jeux de cour. À partir de la Renaissance, les bals champêtres se sont ouverts à un public plus large, devenant des événements populaires dans les villes et les villages.

Le Bal champêtre. N. Bonnart.

Au XVIIIe siècle, les bals champêtres ont connu un essor considérable, notamment en France, où ils étaient très prisés par la noblesse et la bourgeoisie. Les jardins des châteaux et des hôtels particuliers étaient aménagés spécialement pour accueillir ces fêtes, avec des allées, des fontaines, des statues, et des pavillons de musique. Les bals champêtres étaient l'occasion de porter des costumes élégants et de danser des menuets, des valses, et des quadrilles.

Un bal champêtre dans la banlieue de Paris, croqué par Gustave Doré en 1849

Au XIXe siècle, les bals champêtres se sont popularisés dans toutes les couches de la société. Ils étaient organisés dans les guinguettes et les jardins publics, où l'on pouvait danser au son de l'accordéon et du violon. Les bals champêtres étaient l'occasion de se rencontrer, et de s'amuser en plein air.

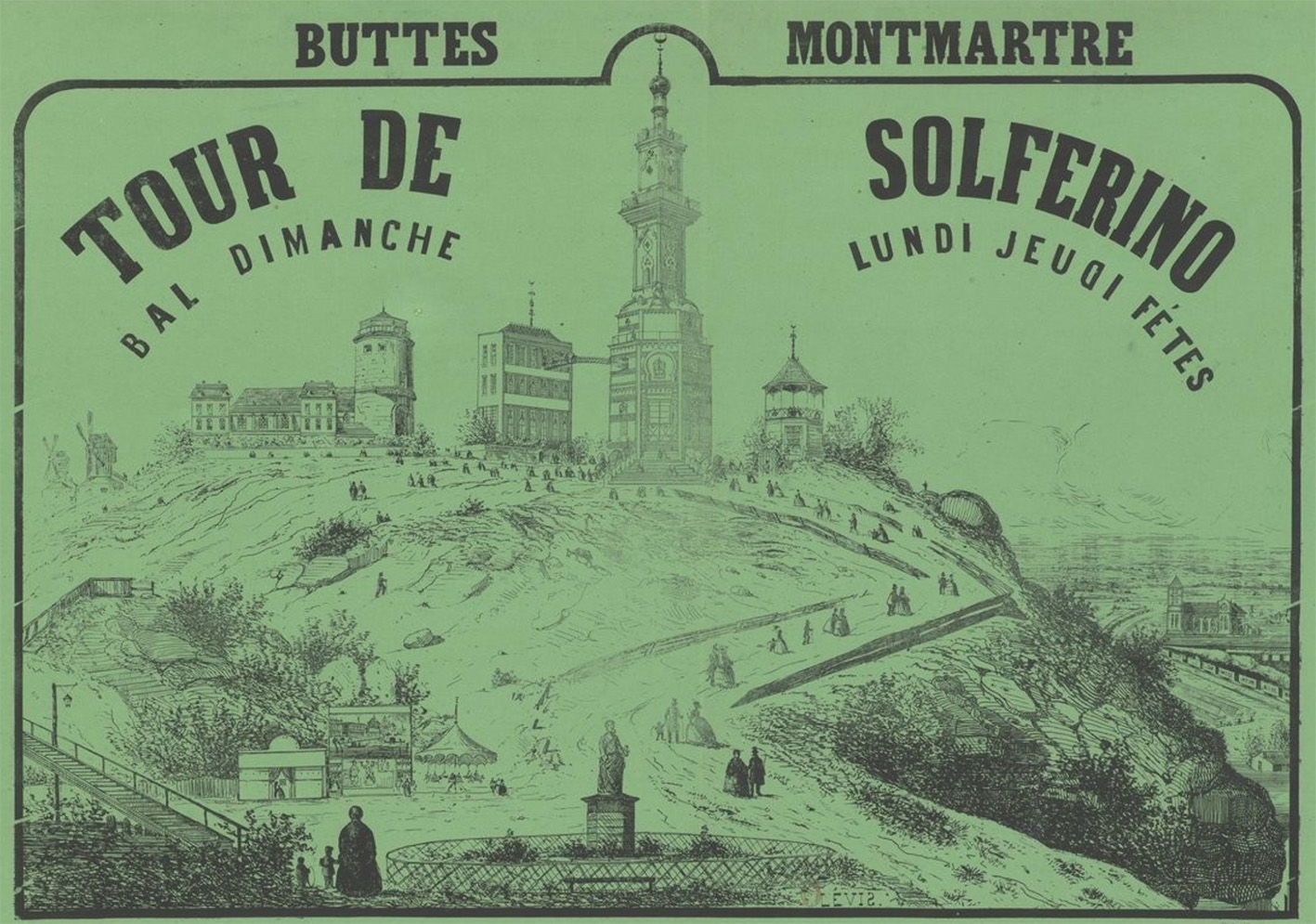

Buttes Montmartre, tour de Solférino. Bal. 1860.

Texte sous la gravure : ‘Cette belle construction unique en son genre …, de l’habile architecte ingénieur Monsieur Hanappier, en a pour but de perpétuer par un monument, le souvenir d’un fait d’armes à jamais mémorable. Du haut de ses balcons qui s’élèvent à 200 mètres au-dessus de la tour St Jacques la Boucherie, l’on découvre au moyen d’un télescope les routes, les villes en monuments dans un rayon de plus de 100 kilomètres (25 lieues). Un grand bal champêtre dont l’orchestre est composé d’artistes d’élites habilement construit par Monsieur A. Chadeigne exécute les quadrilles et danses les plus en vogues. Les bals du jeudi seront spécialement consacrés aux danses de caractère avec le concours de Monsieur Félix, professeur de danse de plusieurs théâtres. Grand café restaurant, cabinets de société, kiosques, bosquets, labyrinthe et jeux de toutes espèces. Note : En cas de mauvais temps, le Bal aura lieu dans le salon, … qui contient 2 000 personnes’

Bal costumé. Palais des Tuileries. 1863

Les bals costumés donnés par l'impératrice Eugénie de Montijo, épouse de Napoléon III, étaient des événements somptueux et mémorables qui ont marqué le Second Empire. Parmi ceux-ci, le bal costumé de 1863, avec son célèbre « ballet des abeilles », reste particulièrement gravé dans les mémoires. L'impératrice Eugénie était une figure emblématique de la mode et du divertissement à la cour impériale. Elle organisait régulièrement des bals costumés pour divertir la haute société et renforcer le prestige du régime. Ces bals étaient des occasions de déployer un luxe inouï, avec des décors somptueux, des costumes extravagants et des divertissements élaborés. Ces fêtes étaient également une vitrine du savoir-faire français, notamment dans les domaines de la mode, de la joaillerie et des arts du spectacle. Le bal costumé donné par l'impératrice le 9 février 1863 a été particulièrement remarquable grâce à son « ballet des abeilles ». Ce ballet était une mise en scène élaborée où les danseuses étaient costumées en abeilles, évoluant autour de ruches décoratives.

Bal costumé donné par sa majesté l'impératrice, le lundi 9 février. Le ballet des abeilles. : D'après un dessin de G. Janet. Gravée par C. Maurand. 1863. Source gallica.bnf.fr / BnF

Ce spectacle symbolisait l'activité et l'industrie, des valeurs chères au Second Empire. Les journaux illustrés de l'époque, tels que « Le Monde illustré » et « L'Illustration », ont largement rendu compte de cet événement, avec des dessins et des gravures détaillés des costumes et des scènes du bal. Ces illustrations permettent de se faire une idée de la splendeur de l'événement et de l'ingéniosité des costumes. Les bals costumés de l'impératrice Eugénie ont contribué à façonner l'image du Second Empire comme une période de faste et de raffinement. Ils ont également influencé la mode et les divertissements de l'époque, avec des idées de costumes et de mises en scène qui ont été reprises dans d'autres événements mondains. Ces bals restent un témoignage de la vie sociale et culturelle de la haute société parisienne au milieu du XIXe siècle.

Bal costumé donné au palais des Tuileries le 9 février. Danse des abeilles. Moullin, M. L.. Dessinateur.

Bal d'artistes. 1841

Le bal d'artistes paré, masqué et travesti au Prado en 1841 était un événement marquant du carnaval parisien de l'époque. Un événement carnavalesque typique : Ce bal s'inscrit dans la tradition des bals masqués très populaires à Paris au XIXe siècle, en particulier pendant la période du carnaval. L'aspect « paré, masqué, travesti » indique que les participants étaient encouragés à porter des costumes élaborés, des masques et à se travestir, c'est-à-dire à se déguiser en personne du sexe opposé. Le Prado était un lieu de divertissement populaire à Paris, où se déroulaient divers événements, notamment des bals. L'appellation « bal d'artistes » suggère que cet événement était particulièrement fréquenté par des artistes, des écrivains et d'autres personnalités du monde de la culture. Des billets d'entrée à ce bal ont été conservés, témoignant de son existence et de sa popularité. Ce bal se déroule dans un contexte de forte effervescence culturelle et sociale à Paris, où les bals masqués étaient un moyen d'expression et de liberté. Il se déroule aussi pendant la période de la "Descente de la Courtille" qui était une fête carnavalesque parisienne.

Bal d'artistes Paré, masqué, travesti, au Prado. Source gallica.bnf.fr / BnF.

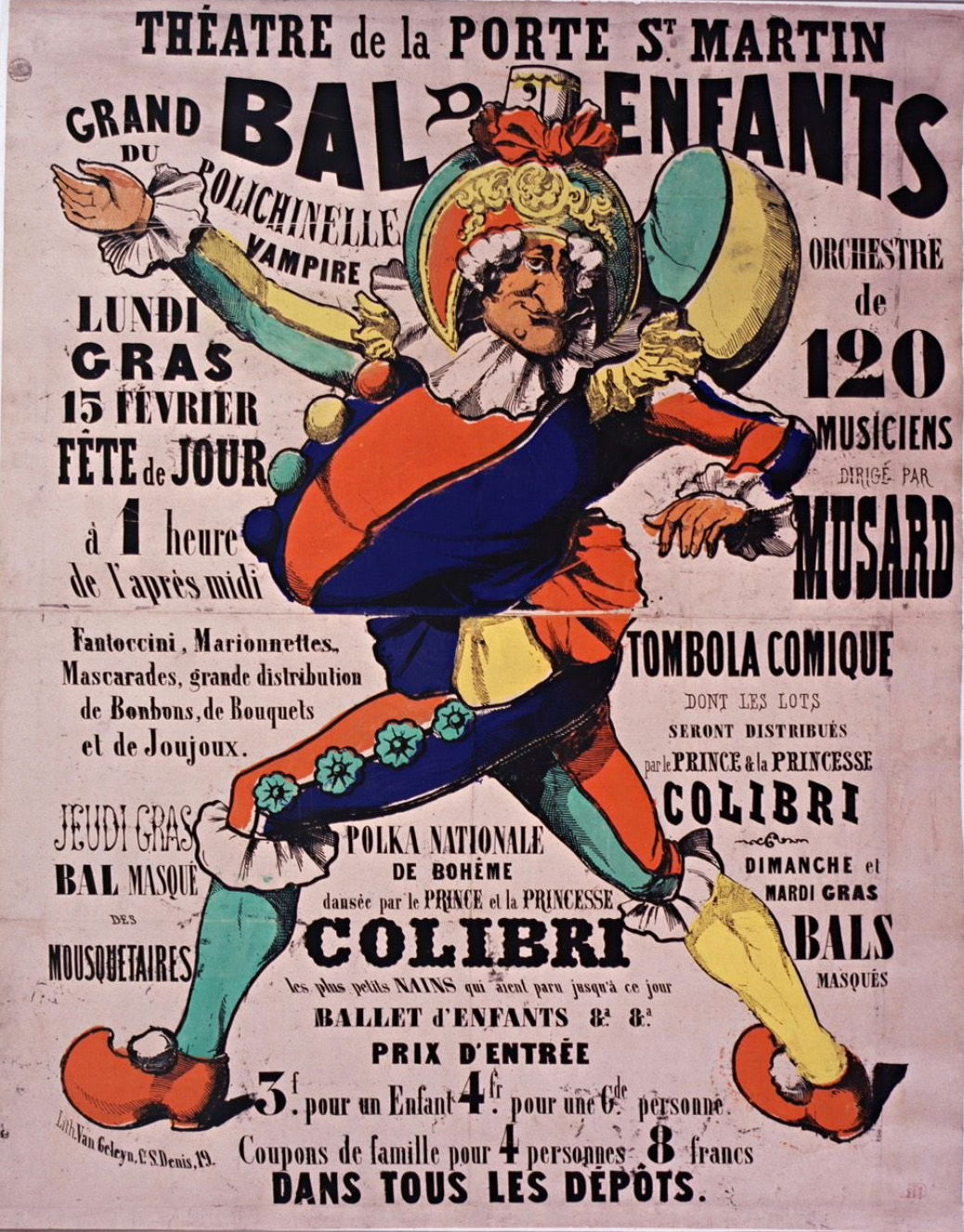

Bal d'enfants

Les bals ont d'abord été l'apanage des classes supérieures. Dès le XVIIIe siècle, les enfants de la noblesse participaient à des bals, souvent organisés dans les cours royales et les salons aristocratiques. Ces événements servaient à éduquer les jeunes aux codes sociaux, à la danse et à la courtoisie. Avec la montée de la bourgeoisie (XIXe siècle), les bals se sont démocratisés. Les bals pour enfants se sont répandus dans les milieux bourgeois, offrant une occasion de socialisation et d'apprentissage des bonnes manières.

Grand bal d'enfants du Polichinelle Vampire. Lundi gras 15 février. Théâtre de la Porte St-Martin. Affiche non identifiée. 1858. Source gallica.bnf.fr / BnF.

Les bals deviennent une pratique plus commune, et les enfants se doivent d'apprendre à danser, et à se comporter en société. Les bals pour enfants avaient une fonction éducative importante. Ils apprenaient aux enfants à se comporter en société, à développer leur grâce et leur élégance, et à maîtriser les danses de l'époque.

Bal d'enfants, Théâtre du Cirque olympique. 1847. Lacauchie, Alexandre (1814-1886). Lithographe. Dessinateur du modèle. Source gallica.bnf.fr / BnF.

Ces événements contribuaient également à renforcer les liens sociaux et familiaux. XXe et XXIe siècles Les bals pour enfants (XXe et XXIe siècles) ont évolué avec les changements sociaux et culturels. Ils ont intégré de nouvelles formes de danse et de musique, et se sont adaptés aux modes de vie contemporains. Aujourd'hui, les bals pour enfants peuvent prendre diverses formes, des fêtes d'anniversaire thématiques aux événements organisés par des écoles ou des associations. Avec l'évolution de la société, le rôle de ces bals à lui aussi évolué. Ils restent un lieu de socialisation, mais le coté apprentissage des règles de vie en société est moins présent.

Bal d'Enfants costumés. Pau. 19??. Source gallica.bnf.fr / BnF.

Bal de Barrière(s)

Les bals de barrière, également appelés guinguettes, étaient des lieux de divertissement populaires situés aux abords de Paris, au-delà des barrières d'octroi. Ces établissements ont connu leur apogée au XIXe siècle, offrant aux Parisiens une échappatoire à la vie urbaine et une occasion de se divertir à moindre coût. Les barrières d'octroi étaient des postes de contrôle où les marchandises entrant dans Paris étaient taxées. Les zones situées juste au-delà de ces barrières étaient donc moins chères, ce qui a favorisé l'implantation de lieux de divertissement populaires. Les bals de barrière étaient fréquentés principalement par les classes populaires : ouvriers, artisans, employés, etc. Ils offraient une alternative aux lieux de divertissement plus chics du centre de Paris. Ces établissements étaient réputés pour leur ambiance festive et décontractée. On y dansait au son de la musique populaire : valses, polkas, quadrilles, etc. Les bals de barrière étaient aussi des lieux de restauration où l'on pouvait déguster des plats simples et abordables, souvent accompagnés de vin. L'atmosphère y était souvent bruyante et animée, parfois même tumultueuse. Au fil du temps, les bals de barrière ont évolué, certains devenant des établissements plus sophistiqués, tandis que d'autres conservaient leur caractère populaire. Avec l'urbanisation croissante de Paris et l'amélioration des transports, les bals de barrière ont progressivement perdu de leur popularité. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, de nombreux bals de barrière ont fermé leurs portes, laissant place à d'autres formes de divertissement.

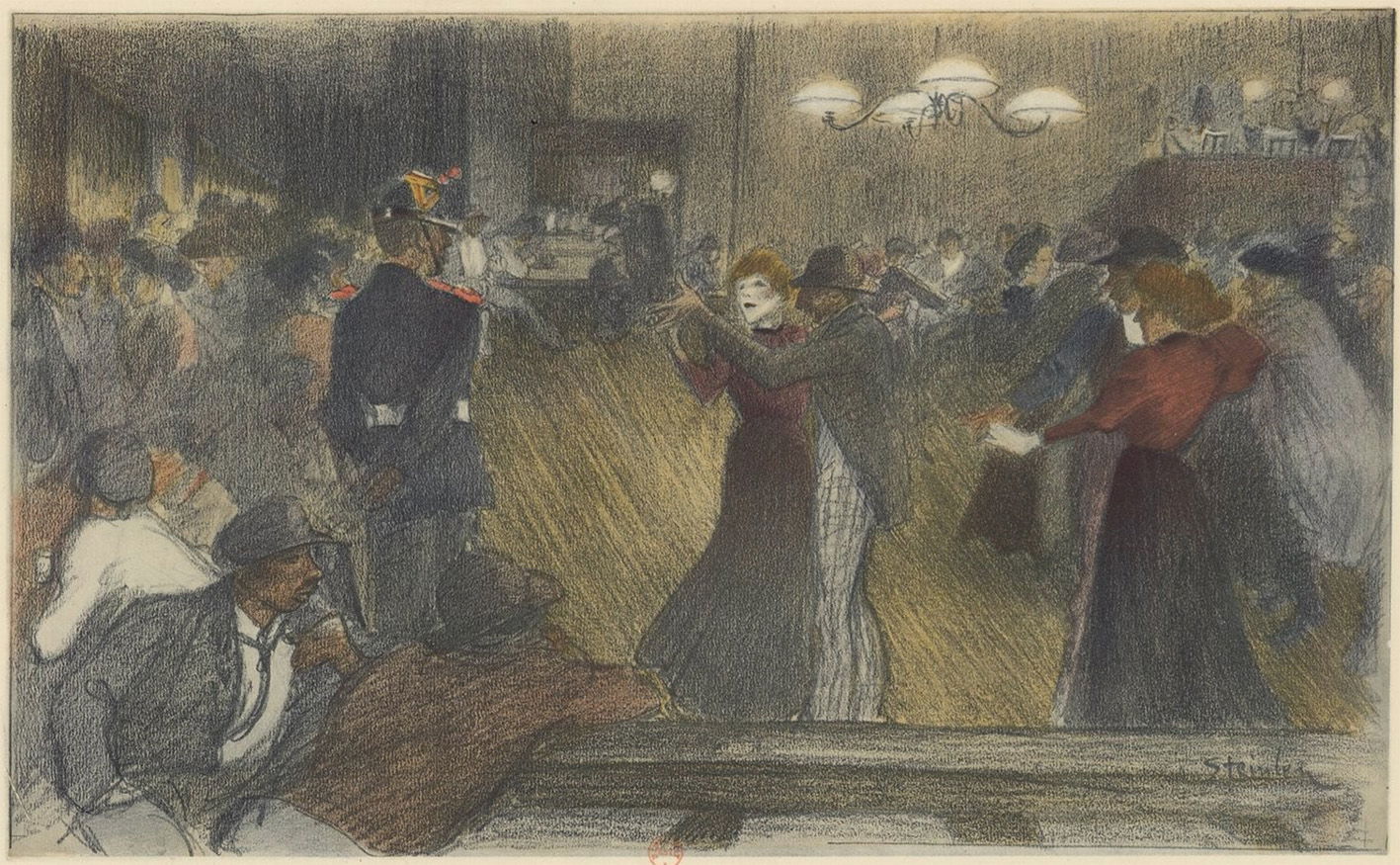

Bal de Barrière. 1898. Théophile Alexandre Steinlen (1859-1923). Lithographe. Source gallica.bnf.fr / BnF.

L'œuvre "Bal de Barrière" de Théophile-Alexandre Steinlen est une lithographie emblématique de la fin du XIXe siècle, offrant un aperçu fascinant de la vie nocturne parisienne de l'époque. Steinlen était un artiste suisse naturalisé français, connu pour ses illustrations et ses affiches. Il était profondément engagé dans les questions sociales de son temps, et son travail reflète souvent la vie des classes populaires parisiennes. Il était un observateur attentif de la vie urbaine, et ses œuvres dépeignent avec réalisme et empathie les scènes de la rue, les travailleurs, les marginaux et les lieux de divertissement populaires.

Les principaux bals guinguettes des barrières sont les suivants :

Montmartre : l’Elysée Ménilmontant, l’Ermitage Montmartre, le Bal Dourdan, l’Elysée Montmartre, le Jardin de Paris, la Boule noire, la Reine blanche…

Belleville : Salon Favie, les Vendanges de Belleville,

Montparnasse : Bal des mille colonnes, Bal Grados,

Maine : Bal Tonnelier,

Rochechouart : Grand Turc

Vincennes : Bal Idalie, Bal de la Tourelle…

Bal de la Bastille

Bal de la Bastille. 1790 Une scène nocturne. En plein air, une grande foule est rassemblée pour danser. Au bord de la foule, un petit groupe se forme en cercle. Des musiciens jouent sous un auvent rouge, blanc et bleu à gauche. Des masses de bougies illuminent la scène et des rangées de lanternes sont suspendues aux tonnelles au-dessus.

Collections numériques de la Bibliothèque publique de New York

Écrit sur la gravure : Bal de la Bastille. Ce fut précisément sur les ruines de cet affreux monument du despotisme que le Français célébra le premier anniversaire de la liberté. La célérité des préparatifs de cette fête dut étonner sans doute, mais comment exprimer le sentiment qu’on éprouvait en lisant cette inscription : Ici l’on danse.

Bal de la Couture parisienne. 1924

Le bal a eu lieu le vendredi 15 février 1924 au Théâtre des Champs-Élysées, situé avenue Montaigne à Paris, est un événement emblématique de la vie mondaine parisienne de l'époque. L'affiche de cet événement a été créée par le célèbre affichiste italien Leonetto Cappiello. Ses affiches sont connues pour leur style Art déco et leur impact visuel. Cet événement reflète l'effervescence culturelle et artistique des années 1920 à Paris. Il témoigne de l'importance de la haute couture dans la société parisienne de l'époque.

Bal de la Couture parisienne... le 15 Février 1924, Théâtre des Champs-Élysées. 1924. Leonetto Cappiello (1875-1942). Illustrateur. Source gallica.bnf.fr / BnF

Les affiches de cet événement sont disponibles à la vente dans divers commerces spécialisés dans les affiches de collection.

Bal de la couture. Opéra. 1927

Le Bal de l'Opéra de Paris, et plus particulièrement les bals de la couture qui y ont eu lieu dans les années 1920, représentent une période fascinante de l'histoire de la mode et de la vie parisienne.

Les années 1920, surnommées les « Années folles », ont été une période de grande effervescence culturelle et sociale à Paris. La mode a joué un rôle central dans cette transformation, avec l'émergence de nouvelles tendances et de couturiers visionnaires. Le Bal de l'Opéra, lieu emblématique de la vie mondaine parisienne, est devenu un cadre privilégié pour les défilés de mode et les soirées de gala. Ces événements étaient l'occasion pour les grands couturiers de l'époque, tels que Paul Poiret, Jeanne Lanvin, et bien d'autres, de présenter leurs dernières créations. Les bals étaient des spectacles somptueux où se mêlaient la mode, la danse, la musique et le théâtre.

En 1927, les élégances parisiennes sont à l'honneur à l'opéra Garnier où les robes du soir de Lelong, Redfern et Patou sont présentées. Les bals de la couture ont contribué à populariser les nouvelles tendances de la mode, telles que les robes à la garçonne, les jupes courtes et les tissus luxueux. Ils ont également permis de renforcer le prestige de la haute couture française à l'échelle internationale.

La popularité du Bal de l'Opéra a décliné à la fin des années 1920. Le plancher amovible, permettant de transformer l'opéra en salle de bal, se dégrade, et l'administration de l'opéra ne souhaite pas le remplacer.

Bal de la couture à l'Opéra. 10 février 1927. Photographie de presse. Agence Rol]. 1927. Source gallica.bnf.fr / BnF.

Bal de la Fourrure. 1930

Le Bal de la Fourrure de 1930 fut un événement marquant de la vie parisienne de l'époque, se déroulant dans le cadre prestigieux du Théâtre national de l'Opéra. Le bal a eu lieu le 4 mars 1930 au Théâtre national de l'Opéra de Paris. Cet événement était un rendez-vous important pour les professionnels de la fourrure et pour la haute société parisienne. Il permettait de mettre en valeur les dernières créations en matière de fourrure, un secteur alors très en vogue. Le bal était un spectacle somptueux, avec des décors fastueux et une atmosphère élégante. Il attirait une foule de personnalités influentes, des membres de l'aristocratie aux artistes en passant par les industriels. L'affiche de l'événement a été réalisée par C. Gesmar. Un ouvrage fut publié pour le 9ème bal de la fourrure, avec des illustrations de Ferrand, et de nombreuses publicités de maisons de fourrures. Les années 1930 étaient une période de changements sociaux et économiques, mais la mode et le luxe continuaient de jouer un rôle important dans la vie parisienne. La fourrure était un symbole de statut social et d'élégance, et le Bal de la Fourrure était l'occasion de célébrer cet art.

Bal de la Fourrure. 4 mars 1930. Théâtre national de l'Opéra. C. Gesmar, illustrateur. Source gallica.bnf.fr / BnF.

Bal de la Médecine. 1932

Le Bal de la Médecine de 1932 était la 6ème édition de cet événement emblématique de la vie étudiante et médicale parisienne. Affiche de Leonetto Cappiello : L'affiche de cette édition a été réalisée par le célèbre affichiste italien Leonetto Cappiello. Son style distinctif et coloré a contribué à la renommée de l'événement. L'affiche est devenue une pièce de collection, et des reproductions sont disponibles. Le Bal de la Médecine était un événement social majeur pour les étudiants en médecine et les professionnels de la santé. C'était une occasion de célébration, de rencontre et de divertissement. 1932 se situe entre les deux guerres mondiales, une période de changements sociaux et culturels importants. Ce type d'événement, comme le bal de la médecine, était un moment de détente dans une période souvent difficile.

Bal de la Médecine française (6°). 1932. Leonetto Cappiello (1875-1942). Illustrateur. Source gallica.bnf.fr / BnF

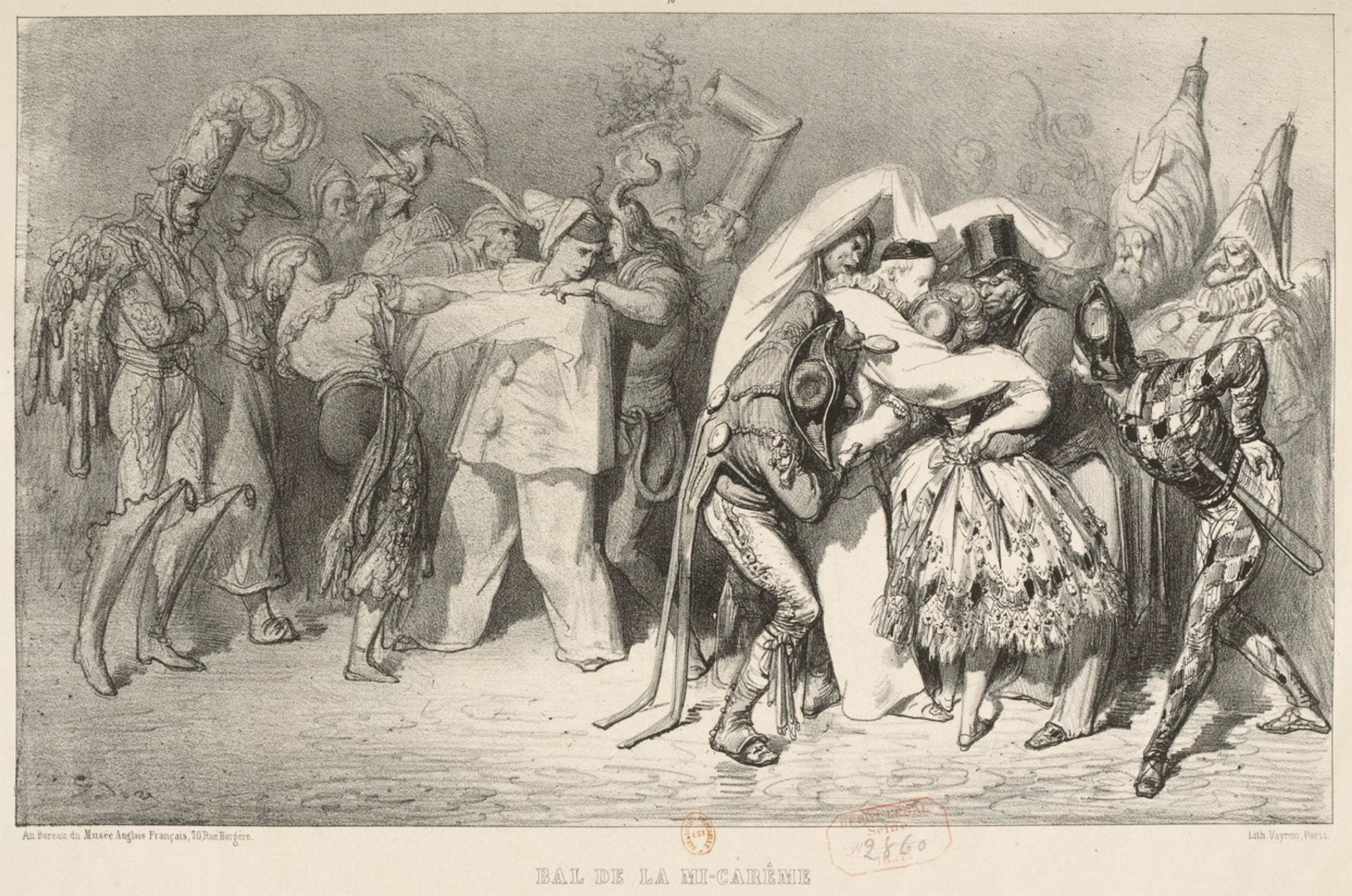

Bal de la Mi-carême. 1857

Le bal de la mi-carême de 1857 était un événement marquant dans la vie parisienne du XIXe siècle.

La mi-carême est une fête qui se déroule au milieu du Carême, une période de jeûne et de pénitence de quarante jours précédant Pâques. Elle offre une parenthèse festive, une sorte de répit dans les privations du Carême. Les bals de la mi-carême étaient des occasions de réjouissances populaires, avec des déguisements, des danses et des festivités.

Le bal de 1857 : Les journaux de l'époque, comme « L'Illustration », ont rendu compte de ces bals, offrant des descriptions et des illustrations des festivités. Ces bals étaient des événements où se mêlaient différentes classes sociales, offrant un spectacle de la vie parisienne de l'époque. Plus tard, à la fin du XIXe siècle, le bal de la mi-carême a pris une dimension particulière à l'hôpital de la Salpêtrière, avec le « Bal des folles ». Ce bal, décrit notamment dans le roman de Victoria Mas, mettait en scène les patientes de l'hôpital, offrant un spectacle à la fois fascinant et troublant. Bien que le bal de 1857 ne soit pas directement lié au « Bal des folles » de la Salpêtrière, il s'inscrit dans la tradition des bals de la mi-carême, qui étaient des moments de divertissement et de transgression.

Des poèmes de l'époque, comme ceux d'Alfred de Musset, font référence à ces bals de la mi-carême, témoignant de leur importance dans la vie culturelle de l'époque.

Bal de la Mi-carême. 1857. Doré, Gustave (1832-1883). Dessinateur du modèle. Lithographe. Source gallica.bnf.fr / BnF.

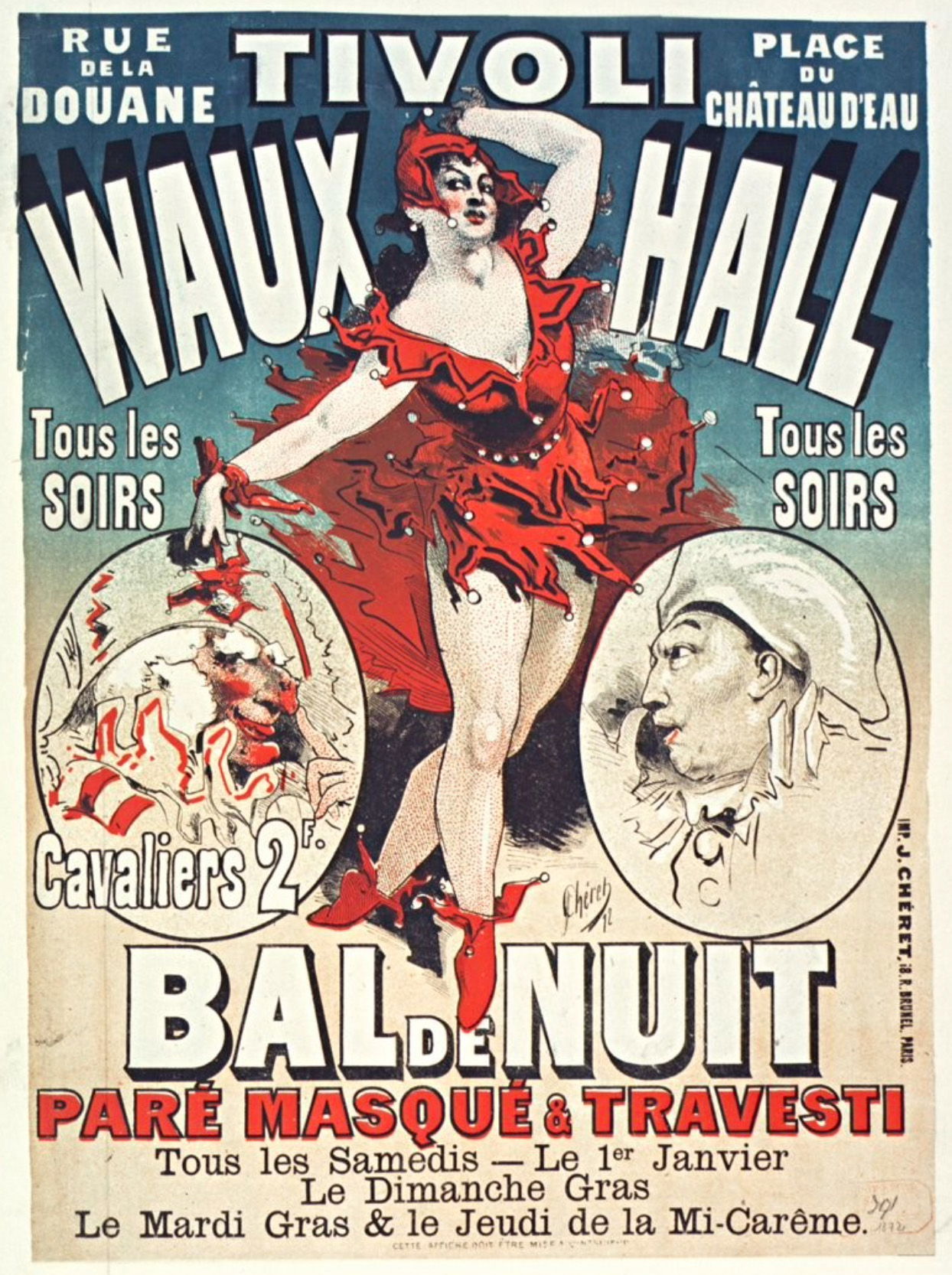

Bal de nuit

Un bal de nuit en plein air. Dumont. Illustrateur. Source gallica.bnf.fr / BnF.

Bal de nuit paré masqué et travesti : tous les samedis. Le 1er janvier, le Dimanche Gras, le Mardi Gras & le jeudi de la Mi-Carême . 1872. Illustrateur : Jules Chéret (1836-1932). Source gallica.bnf.fr / BnF.

Valentino...samedi et mardi gras grand bal de nuit paré, masqué et travesti. Affiche non signée. 1869. Jules Chéret (1836-1932). Illustrateur. Source gallica.bnf.fr / BnF.

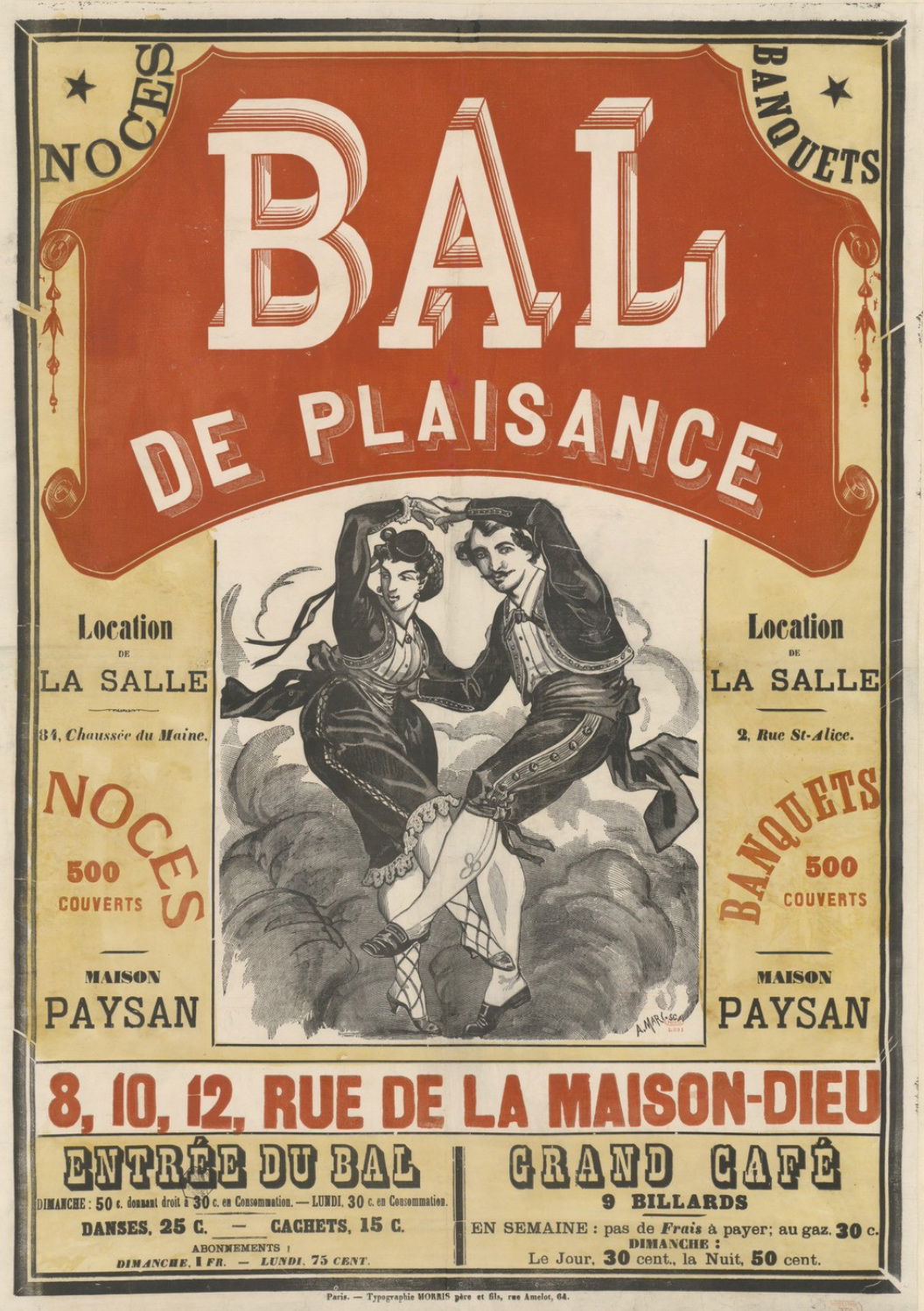

Bal de plaisance

Un bal de plaisance est une soirée de danse organisée dans un but récréatif. C'est une occasion pour les gens de se rassembler, de danser, de socialiser et de s'amuser. Les bals de plaisance peuvent être organisés dans différents contextes, comme : Des événements sociaux: des mariages, des anniversaires, des fêtes d'entreprise, etc. Des événements publics: des festivals, des foires, des soirées à thème, etc. Des clubs de danse et des associations qui organisent régulièrement des bals pour leurs membres.

Noces, banquets. Bal de plaisance. Allons chez Paysan, Chaussée du Maine, rue de la Maison Dieu. Affiche non identifiée. 1860. Source gallica.bnf.fr / BnF.

La musique est choisie en fonction du thème de la soirée et des préférences des participants. On peut retrouver tous les styles de musique, de la musique classique à la musique électronique, en passant par les musiques traditionnelles. La danse est libre et ouverte à tous. Les participants peuvent danser en couple, en groupe ou en solo. L'ambiance est généralement festive et détendue. Les participants sont encouragés à se lâcher et à profiter de la soirée. Les bals de plaisance ont une longue histoire et remontent à plusieurs siècles. Ils étaient autrefois des événements très importants dans la société, et étaient souvent l'occasion de rencontres amoureuses. Aujourd'hui, les bals de plaisance sont toujours populaires, mais ils ont évolué et s'adaptent aux goûts et aux modes de vie modernes.

Noces, Banquets, Bal de plaisance. Affiche A. Mary. Illustrateur. 1872. Source gallica.bnf.fr / BnF.

Bal de société

L'histoire des bals de société est riche et variée, reflétant les évolutions sociales, culturelles et musicales à travers les siècles. Voici un aperçu des grandes étapes de cette histoire : Les danses collectives existaient déjà dans l'Antiquité, mais les bals de société tels que nous les connaissons ont commencé à se développer au Moyen Âge, notamment dans les cours royales.

La Renaissance a vu l'essor des bals de cour, avec des danses élaborées et codifiées. L'époque baroque a ensuite porté ces bals à leur apogée, avec des spectacles somptueux et des danses complexes. Au XVIIIe siècle les bals publics se développent dans les parcs et jardins, ouvrant la danse à un public plus large. Les danses de l'élite se démocratisent.

Au XIXe siècle, ce siècle est marqué par l'essor de nouvelles danses comme la valse, qui révolutionne les bals en introduisant le concept de couple dansant enlacé. Les bals deviennent un lieu de rencontre et de socialisation important pour la bourgeoisie.

Au XXe siècle les bals continuent d'évoluer, avec l'apparition de nouvelles danses comme le tango, le charleston ou le rock'n'roll. Les bals populaires se développent, tandis que les bals de société traditionnels tendent à se raréfier.

Aujourd'hui: Les bals de société existent toujours, mais ils ont perdu de leur importance sociale. Ils restent cependant présents dans certaines traditions, comme les bals de Vienne ou les bals de promotion.

Le bal de société. Bosie. Bibliothèque nationale de France.

Bal des Ardents. 1881

Le Bal des Ardents : Une Nuit Fatale à la Cour de France

Le Bal des Ardents est un événement historique tragique qui a marqué la cour de France au XIVe siècle. Cette soirée, initialement conçue comme une fête somptueuse, s'est transformée en un véritable cauchemar. Le 28 janvier 1393, à l'hôtel Saint-Paul à Paris, le roi de France Charles VI, alors âgé de 24 ans, organise un bal masqué pour célébrer le remariage de sa reine, Isabeau de Bavière. Pour animer la fête, le roi et cinq de ses compagnons décident de se déguiser en "sauvages", leurs costumes étant recouverts d'une matière hautement inflammable. Au cours de la soirée, un accident terrible se produit. Une torche allumée entre en contact avec les costumes des danseurs, les enveloppant instantanément de flammes. Le roi et ses compagnons sont gravement brûlés, et plusieurs perdent la vie dans cet incendie. Cet événement a exacerbé les troubles mentaux du roi, plongeant le royaume dans une période de grande instabilité. Il a marqué l'imaginaire collectif et a inspiré de nombreuses œuvres d'art et de littérature. Elle est souvent évoquée comme une mise en garde contre les excès et les dangers de la vanité.

Le bal des ardents. 1881. Daumont, Emile (1834-1904?). Source gallica.bnf.fr / BnF

Bal des Artistes. Bal rouge. 1929

Au début du XXe siècle, la France était un foyer bouillonnant de créativité artistique. Les bals d'artistes étaient des événements où peintres, écrivains, musiciens et autres créateurs se réunissaient pour célébrer, se divertir et échanger. Ces bals étaient souvent des occasions de transgression et de liberté, où les normes sociales étaient mises de côté.

Le « Bal rouge » à Strasbourg, organisé par les Artistes Indépendants d'Alsace (AIDA), est un événement qui s'inscrit dans une longue tradition de bals artistiques dans cette ville. L'AIDA est une association artistique strasbourgeoise qui a une histoire riche, remontant à la fin du XIXe siècle. Elle a joué un rôle important dans la promotion de l'art et des artistes en Alsace, en organisant des expositions, des événements et des bals. Les bals d'artistes de l'AIDA, dont le « Bal rouge », étaient des événements marquants de la vie culturelle strasbourgeoise. Ces bals étaient souvent l'occasion pour les artistes de laisser libre cours à leur imagination, avec des costumes extravagants, des décors originaux et des performances artistiques. Ces bals étaient l'occasion de réunir des artistes de toutes disciplines, créant une atmosphère de créativité et de collaboration. Strasbourg, en tant que ville d'art et de culture, a toujours eu une scène artistique dynamique.

Bal des artistes ; Bal rouge, 1929. Allenbach, Rene Source gallica.bnf.fr / BnF.

Bal des Mirlitons

L'expression « Bal des Mirlitons » peut évoquer des bals populaires animés par des mirlitons, la célèbre danse de « Casse-Noisette », ou des danses de cotillon. Le mirliton est un instrument de musique populaire, souvent associé à des festivités carnavalesques. Il est aussi à l'origine du bigophone. Les bals des Mirlitons, étaient des bals populaires ou le bigophone était mis à l'honneur.

Au bal des Mirlitons. D'Meiselocker. Source gallica.bnf.fr / BnF.

Mirliton - Bal. 1884. Siegfried, Théodore (lithogr). Fonction indéterminée. Source gallica.bnf.fr / BnF.

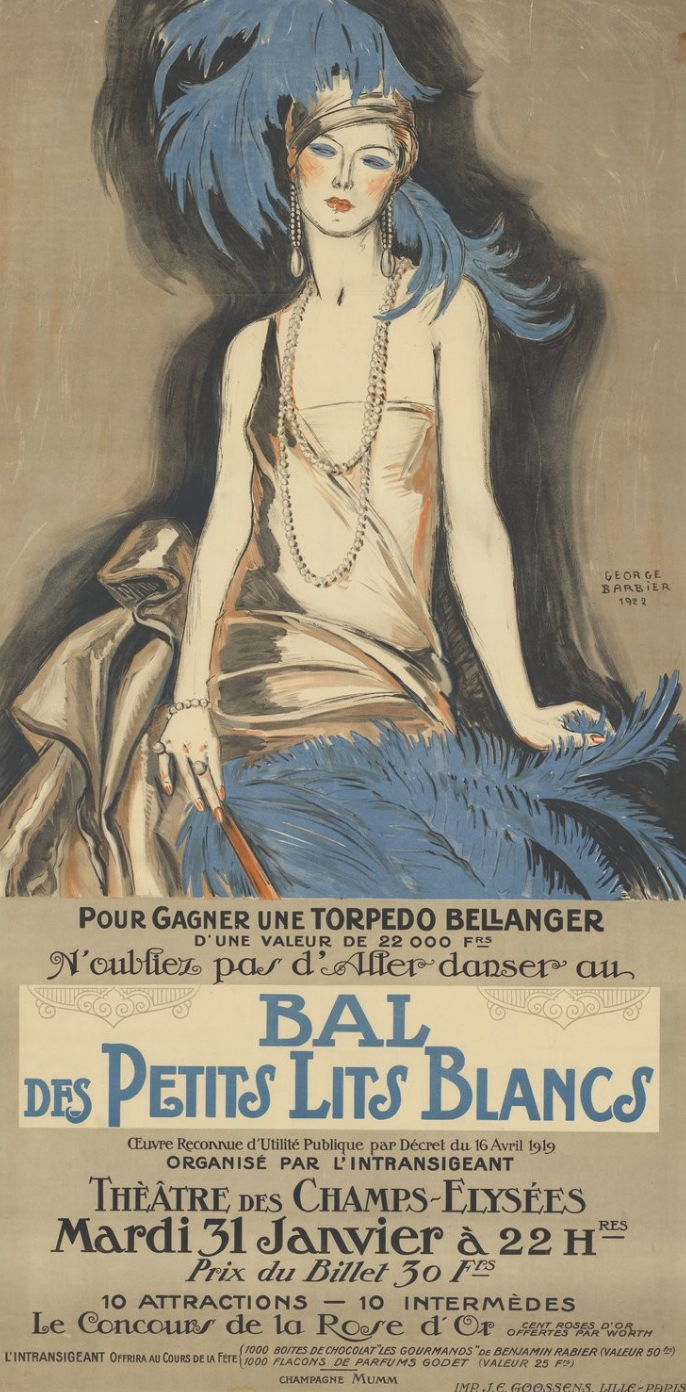

Bal des petits lits blancs

Le « Bal des Petits Lits Blancs » était un événement caritatif majeur, organisé en France au profit des enfants malades, notamment ceux atteints de tuberculose. Créé en 1918 par Léon Bailby, ce bal avait pour objectif de collecter des fonds pour aider les enfants malades, en particulier ceux souffrant de tuberculose. Il a connu son apogée dans les années 1920 et 1930, devenant un événement mondain très couru.

Bal des Petits lits blancs. Organisé par l'Intransigeant. Théâtre des Champs- Élysées, mardi 31 janvier 1922. Barbier, George (1882-1932). Lithographe. Source gallica.bnf.fr / BnF

L'Opéra Garnier à Paris a été l'un des lieux emblématiques où se déroulait cet événement. Par la suite, le bal s'est déplacé dans d'autres lieux prestigieux, notamment sur la Côte d'Azur. De nombreuses personnalités du monde du spectacle et de la société ont participé à cet événement, contribuant à sa renommée. Des noms comme Edith Piaf, Yves Montand, Fernandel, Arletty ou Mistinguett y ont participé. Des présidents de la République sont venus présider le gala parisien. Interrompu durant la Seconde Guerre mondiale, il est relancé en 1947.

A l'Opéra : le bal des petits lits blancs. Photographie de presse. Agence Meurisse. 1929. Source gallica.bnf.fr / BnF

Au fil du temps, l'événement a connu des variations et des résurgences ponctuelles, parfois dans d'autres lieux que Paris. Cette dispersion rend difficile l'identification d'une dernière édition parisienne unique. (Des photos de Getty images, montre que le bal des petits lits blancs à eu lieu en 1974, avec la présence de Gilbert Bécaud, Jean-Claude Brialy et Dewi Sukarno.)

Raoul Dufy a peint une gouache intitulée "Le Bal des Petits lits blancs" en 1935. Elle est conservée au centre Pompidou.

Bal des petits poulbots. 1932

Le "Bal des petits Poulbots" de 1932 est indissociable de l'œuvre et de la popularité de Francisque Poulbot, l'illustrateur français célèbre pour ses représentations d'enfants parisiens.

République de Montmartre. Arbre de Noël des petits Poulbots. 1930. Francisque Poulbot (1879-1946). Source gallica.bnf.fr / BnF

Les bals et événements caritatifs :

Dans les années 1920 et 1930, les représentations des enfants de Poulbot étaient souvent mises à contribution pour des évènements caritatifs. De 1921 à 1931, ils organisent des « Arbres de Noël ». Ces fêtes, avec spectacles et cadeaux, ont lieu au Moulin-Rouge, au Moulin de la Galette ou encore au cirque Medrano. Les petits malades de l'hôpital Bretonneau ne sont pas oubliés.

Groupe de masques avec des sifflets au bout d'un long nez symbolisant la crise actuelle, au bal des petits poulbots. Photographie de presse, Agence Mondial. 1932. Source gallica.bnf.fr / BnF.

Francisque Poulbot et ses "Poulbots" : Francisque Poulbot (1879-1946) était un dessinateur et affichiste français connu pour ses illustrations d'enfants des rues de Montmartre. Ces enfants, appelés "Poulbots", sont devenus emblématiques de l'esprit parisien. Poulbot s'est beaucoup engagé pour les enfants défavorisés de Montmartre, et ses dessins ont souvent été utilisés pour soutenir des causes caritatives.

Francisque Poulbot et les Petits Poulbots sous l’Arbre de Noël au Moulin de la Galette. Paris. 29 Décembre 1924

Il est donc probable que le "Bal des petits Poulbots" de 1932 ait été un événement de ce type, visant à collecter des fonds pour les enfants nécessiteux. L'image des "Poulbots" continue d'être populaire aujourd'hui, et son œuvre est souvent associée à l'esprit de Montmartre. Depuis plus de 70 ans, en hommage à Poulbot, le ban des vendanges est traditionnellement ouvert par le président de la République de Montmartre.

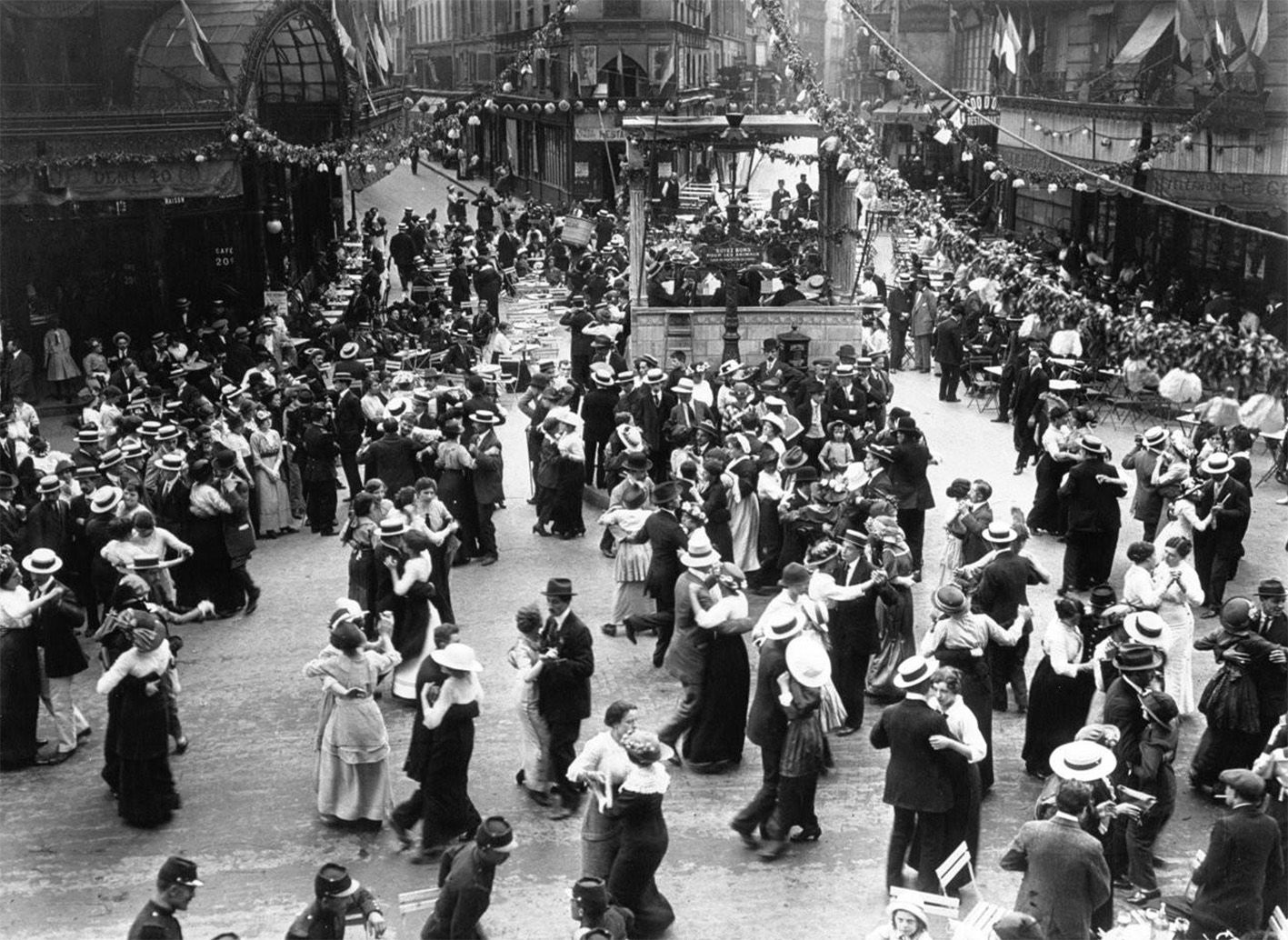

Bal des Pompiers Bal du 14 juillet (Bal populaire)

Le bal des pompiers est une tradition française qui remonte au début du 20e siècle. Il s'agit d'une fête populaire et conviviale, organisée par les pompiers eux-mêmes, et qui se déroule généralement dans les casernes ou sur la voie publique.

Une fête typiquement française, originaire, selon la légende, de Montmartre. D'après le site des pompiers de Paris, le premier bal des pompiers aurait eu lieu le 14 juillet 1937 à la caserne Montmartre, à l'initiative du sergent Cournet, chef de garde ce jour-là, aurait ouvert les portes de la caserne aux passants qui le suivaient en revenant du défilé militaire du 14 juillet. Cette initiative a été un succès et a donné naissance à la tradition des bals de pompiers que nous connaissons aujourd'hui. Il est important de noter que cette version de l'histoire est la plus répandue, mais il existe d'autres récits sur l'origine des bals de pompiers. Certains racontent que les pompiers organisaient déjà des fêtes dans leurs casernes au début du 20ème siècle, mais ces fêtes étaient privées et réservées aux pompiers et à leurs proches.

Bal du 14 juillet 1909. Agence Rol. Source gallica.bnf.fr / BnF

Bal populaire. 14 juillet 1912. Source gallica.bnf.fr / BnF.

Fêtes du 14 juillet 1913. Agence Rol. Source gallica.bnf.fr / BnF.

Bal populaire du 14 juillet 1914, rue Montmartre. Agence Meurisse. Source gallica.bnf.fr / BnF

Bal populaire 14 juillet 1920 . Agence Rol. Source gallica.bnf.fr / BnF.

Bal du 14 Juillet à Paris. 1932. Agence Mondial. Source gallica.bnf.fr / BnF.

Bal populaire dans la rue. 14 juillet 1933. Agence Rol. Source gallica.bnf.fr / BnF.

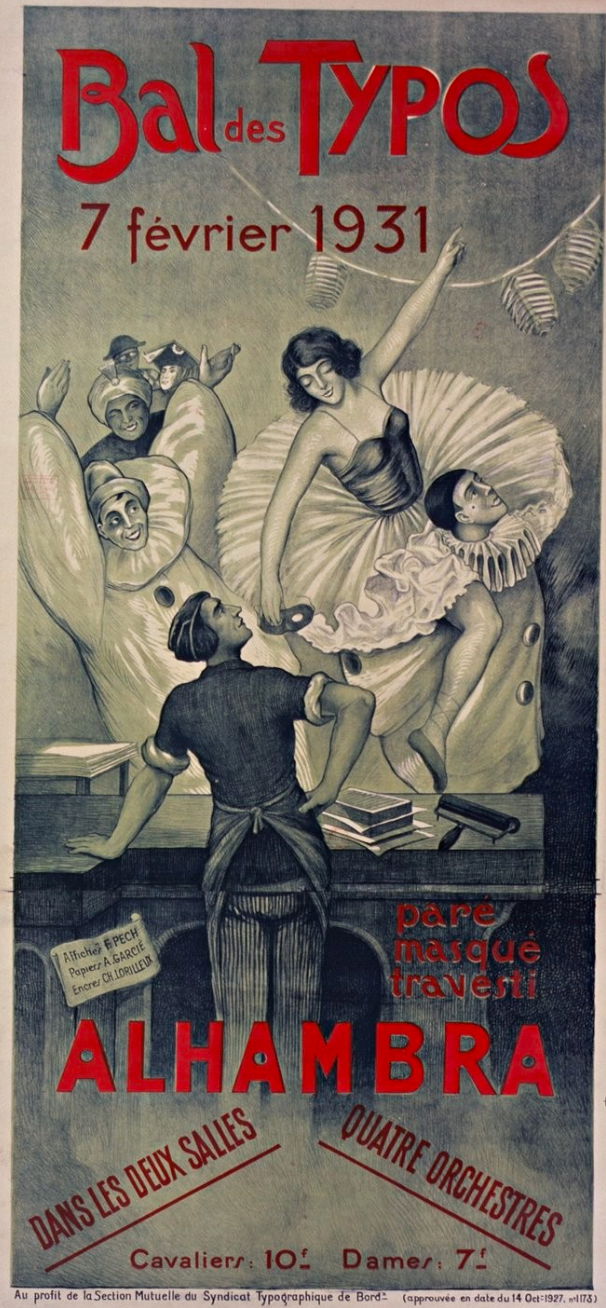

Bal des Typos

Le « Bal des Typos » de 1931 était un événement notable, en particulier à Bordeaux. Il s'agissait d'un bal organisé par les typographes (d'où le nom « Typos »), les professionnels de l'imprimerie. Le bal s'est tenu le 7 février 1931. Il a eu lieu à l'Alhambra de Bordeaux. Ces bals étaient des moments de convivialité pour les corps de métiers. L'affiche de cet événement est un témoignage du graphisme et de la culture festive de l'époque.

Bal des Typos, 7 février 1931.Alhambra (Bordeaux). Affiche non identifiée. 1931. Source gallica.bnf.fr / BnF.

Bal du Siècle

La « folle fête vénitienne » de Charles de Beistegui, également connue sous le nom de « Bal du siècle », est l'un des événements mondains les plus extravagants du XXe siècle. Charles de Beistegui (1895-1970) était un collectionneur d'art et décorateur d'intérieur franco-mexicain, réputé pour son goût excentrique et son immense fortune. Il a organisé cette fête somptueuse dans son palais vénitien, le Palazzo Labia, le 3 septembre 1951. La fête a rassemblé une élite internationale, comprenant des aristocrates, des artistes, des célébrités et des personnalités du monde entier. Le thème était le XVIIIe siècle vénitien, et les invités étaient tenus de porter des costumes élaborés. Le décor était somptueux, avec des éclairages spectaculaires, des feux d'artifice et des performances artistiques. Organisée peu après la Seconde Guerre mondiale, la fête de Beistegui a été perçue comme un symbole de renouveau et de retour à la joie de vivre. Elle a également marqué un moment de transition, où l'ancienne aristocratie côtoyait les nouvelles célébrités et les artistes avant-gardistes. André Ostier, Robert Doisneau et Cecil Beaton furent les trois photographes du « Bal du siècle» donné à Venise par Charles de Beistegui. La fête de Beistegui reste un événement légendaire, symbole d'une époque révolue de faste et d'extravagance.

Charles de Beistegui lors de son «bal du siècle en septembre 1951 à Venise.

Des invités du bal, Mme Reginald Fellowes, sa fille Daisy Fellowes et sa petite-fille la comtesse Emmeline de Casteja, photographiées par Robert Doisneau.© Robert DOISNEAU/GAMMA RAPHO

Archivio Cameraphoto Epoche/Getty Images

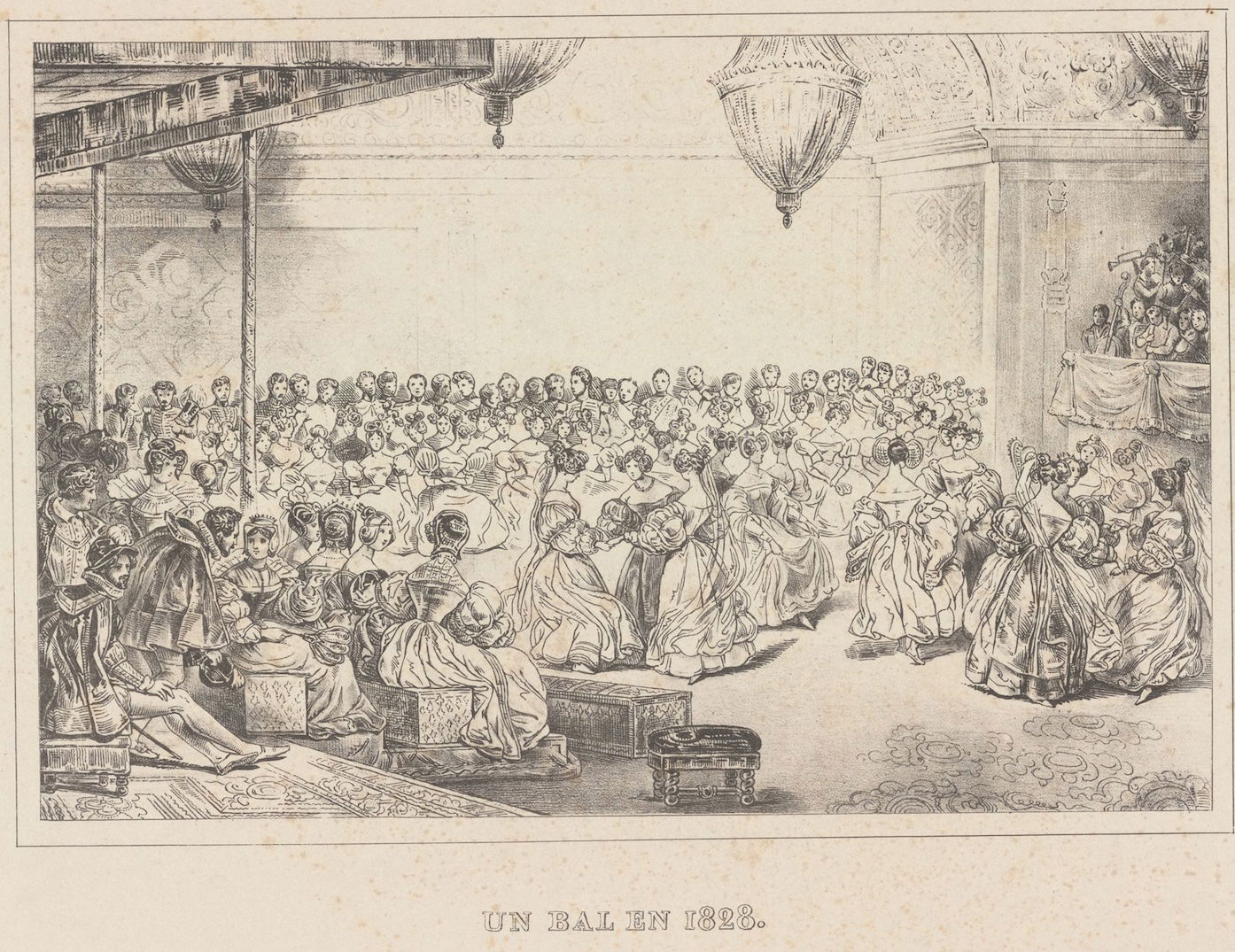

Bal en 1828

Un bal en 1828. The New York Public Library Digital Collections.

Bal Grand Jardin Wagram. 1885.

Grand Jardin Wagram. Bal entrée 1 F. Affiche non identifiée. 1885. Source gallica.bnf.fr / BnF.

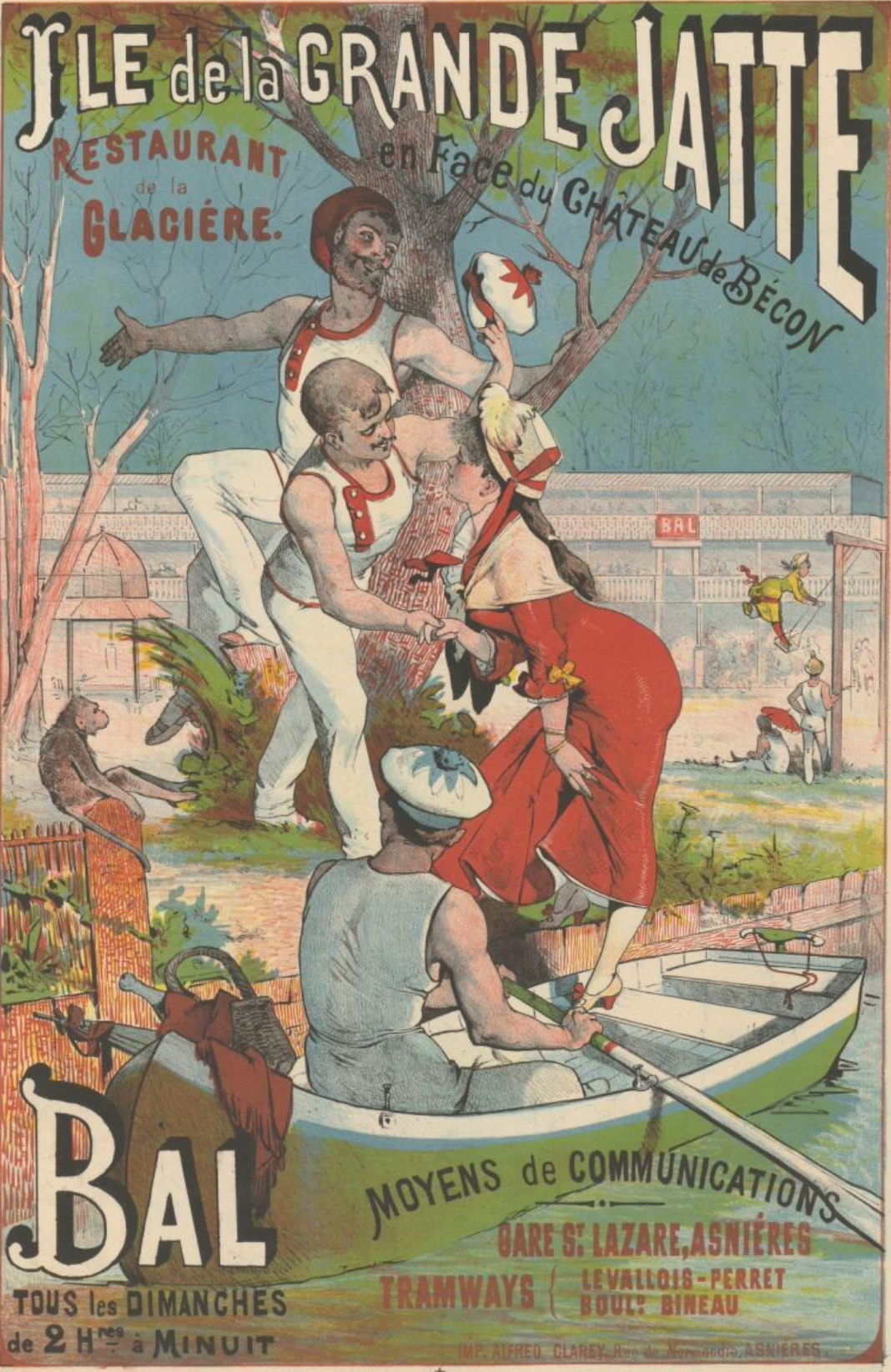

Bal Ile de la Grande Jatte

L'île de la Grande Jatte, au cours des XIXe et XXe siècles, a été un lieu de loisirs très prisé des Parisiens, et les bals y ont joué un rôle important dans la vie sociale. Voici un aperçu de l'histoire des bals sur cette île : Au XIXe siècle, avec le développement des transports, notamment le chemin de fer, l'île est devenue facilement accessible depuis Paris. Les Parisiens venaient y chercher un cadre champêtre pour se détendre, pique-niquer, faire du canotage et, bien sûr, danser. Les guinguettes et les établissements de plein air se sont multipliés, offrant des espaces pour les bals populaires. Les bals sur l'île de la Grande Jatte étaient réputés pour leur ambiance joyeuse et décontractée. Ils attiraient une population variée, des ouvriers aux bourgeois, qui venaient se divertir au son des musiques entraînantes. Cette atmosphère festive a inspiré de nombreux artistes, notamment les peintres impressionnistes, qui ont immortalisé ces scènes de vie populaire.

Ile de la Grande Jatte, restaurant de la Glacière en face du Château de Bécon. Bal tous les dimanches. Affiche non identifiée. 1879. Source gallica.bnf.fr / BnF.

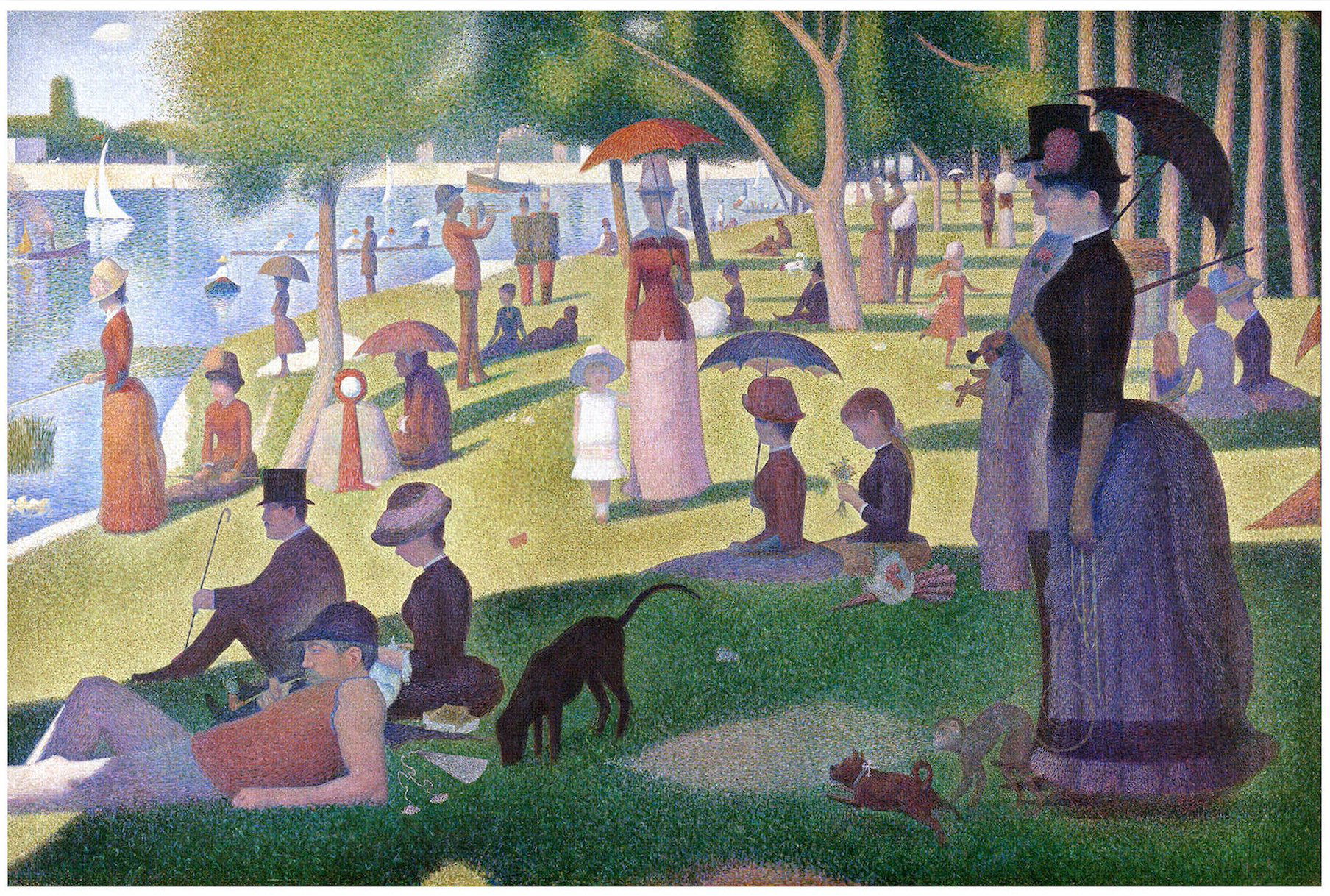

Le tableau de Georges Seurat, « Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte », témoigne de l'animation qui régnait sur l'île à cette époque. Bien que le tableau ne représente pas spécifiquement un bal, il capture l'esprit de fête et de loisirs qui caractérisait l'île.

Peinture de Georges Seurat, réalisée en 1884-1885, conservée à l'Art Institute de Chicago.

Au fil du XXe siècle, les modes de loisirs ont évolué, et les bals populaires ont progressivement perdu de leur importance. Cependant, l'île de la Grande Jatte a conservé son attrait en tant que lieu de promenade et de détente.

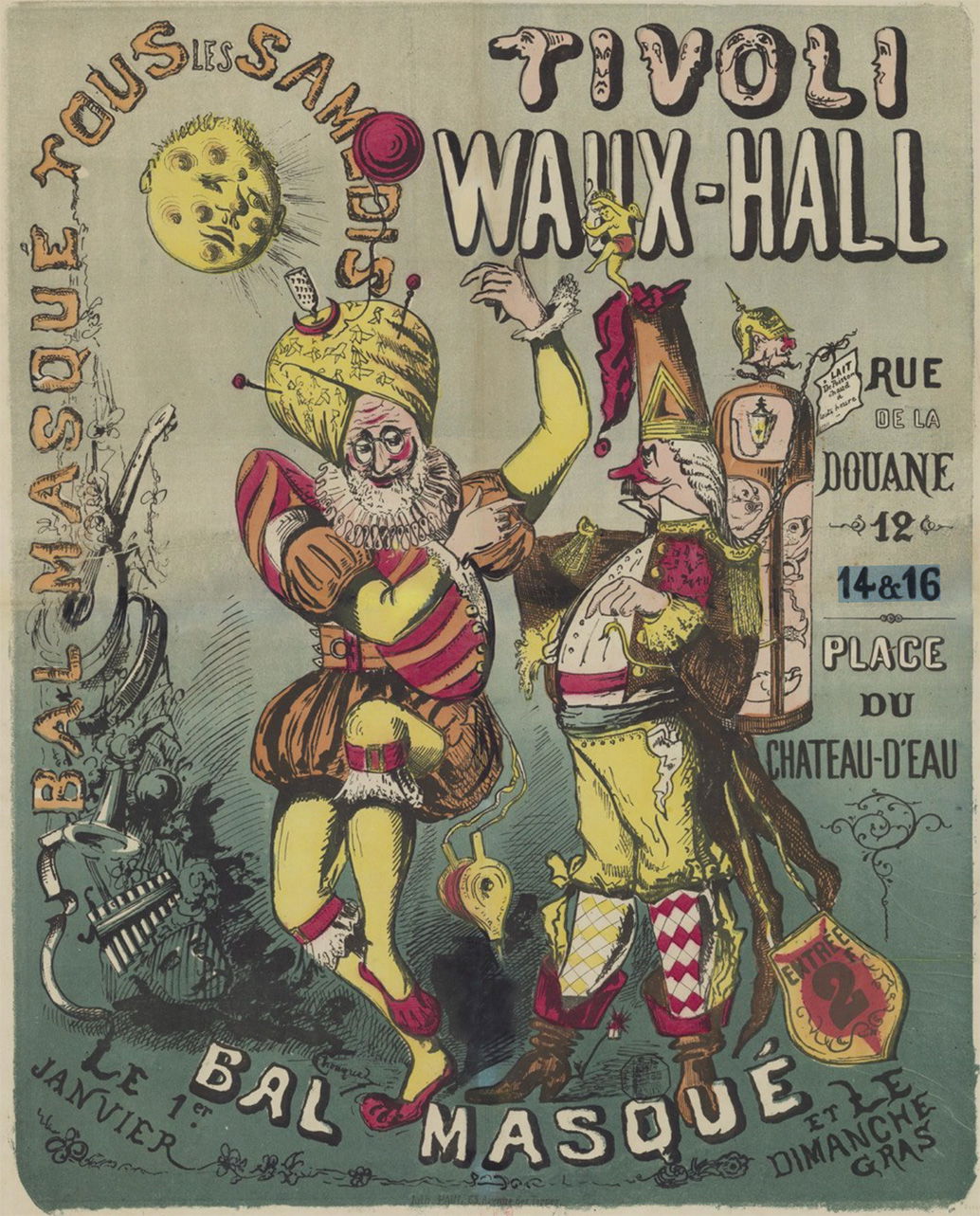

Bal masqué

Les bals masqués, avec leur atmosphère de mystère et de liberté, ont une histoire riche et fascinante qui s'étend sur plusieurs siècles. Voici un aperçu de leur évolution : Les bals masqués trouvent leurs racines en Italie, notamment à Venise, dès le XVe siècle. Ils étaient associés aux festivités du carnaval, offrant une période de réjouissances et de transgressions avant le Carême.

Bal masqué. Opéra Comique. 1874. Affiche Jules Chéret. (1836-1932). Source gallica.bnf.fr / BnF

Au fil du temps, la mode des bals masqués s'est répandue dans toute l'Europe, atteignant son apogée aux XVIIe et XVIIIe siècles. Ils étaient particulièrement populaires dans les cours royales et les cercles aristocratiques, offrant un espace de liberté et d'anonymat. Les bals masqués étaient des événements somptueux, avec des costumes élaborés, des masques intrigants et une atmosphère de mystère. Ils permettaient de brouiller les frontières sociales, offrant à chacun la possibilité de se réinventer et de vivre des aventures éphémères.

Tivoli Waux- Hall, rue de la Douane, 12, 14 & 16 Place du Chateau d'Eau. Bal masqué tous les samedis. 1875 Source gallica.bnf.fr / BnF .

Au XIXe siècle, l'Opéra de Paris est devenu un lieu emblématique des bals masqués, attirant des foules immenses et des personnalités en vue. Le carnaval de Rio de Janeiro a aussi été fortement influencé par les bals masqués. Au XXe siècle, les bals masqués ont progressivement perdu de leur popularité, en raison des changements sociaux et culturels. La seconde guerre mondiale a aussi eu un impact sur le déclin de ces évènements.

Bal masqué. 1859. Source gallica.bnf.fr / BnF.

Malgré leur déclin, les bals masqués ont laissé une empreinte durable dans la culture populaire, inspirant des œuvres littéraires, des pièces de théâtre, des films et des œuvres d'art. Ils continuent d'être organisés lors de certaines occasions spéciales, comme le carnaval de Venise ou des soirées à thème.

Bal militaire. Lyon. 1897

À la fin du XIXe siècle, les bals militaires étaient des événements sociaux importants, particulièrement pour les classes aisées et militaires. Les bals militaires étaient l'occasion pour les officiers et leurs familles de se divertir, de renforcer les liens sociaux et de montrer leur prestige. Ces événements étaient souvent organisés au profit d'œuvres caritatives, comme en témoigne le bal militaire donné à Lyon en 1897 au profit de l'œuvre des Petites Filles des Soldats. Les bals militaires pouvaient avoir lieu dans divers endroits, tels que des casernes, des cercles militaires, des hôtels particuliers ou des Hôtels de Ville. Les Hôtels de Ville, avec leurs grandes salles de réception, étaient des lieux prestigieux pour accueillir ce type d'événement. Ces bals étaient généralement des événements élégants, avec des musiques entraînantes, des décorations somptueuses et des tenues de soirée raffinées. La danse était au cœur de ces soirées, avec des valses, des polkas et d'autres danses de salon populaires à l'époque.

Bal donné par les officiers de la garnison[...] 27 février 1897, dans les salons de l'Hôtel-de-ville, au profit de l'œuvre des Petites Filles des Soldats [...]. La grande salle des fêtes sera éclairée à l'électricité́ : Affiche H. Gray. (1858-1924). Source gallica.bnf.fr / BnF.

Bal Ministère de la Marine

Les bals à la Marine, à la fin du XIXe siècle, reflétaient la splendeur et l'évolution de la société parisienne de l'époque La fin du XIXe siècle en France est marquée par la Troisième République, une période de transformations sociales, politiques et culturelles. Les bals de la Marine, comme d'autres événements mondains, étaient des lieux de rencontre pour l'élite politique, militaire et artistique. Les bals deviennent plus accessibles à une plus large partie de la bourgeoisie, tout en conservant leur caractère prestigieux. Les danses évoluent, avec l'apparition de nouvelles tendances et une plus grande liberté de mouvement.

L'Hôtel de la Marine, avec ses salons somptueux, était un cadre idéal pour ces événements. Les bals qui s'y déroulaient étaient souvent des occasions de célébrer des événements importants, tels que des victoires militaires ou des fêtes nationales. Les bals étaient des événements très codifiés, où l'étiquette et l'élégance étaient primordiales. Les invités portaient des tenues somptueuses, avec des robes de bal pour les femmes et des uniformes militaires ou des costumes de soirée pour les hommes. Les orchestres jouaient des valses, des polkas et d'autres danses populaires de l'époque. Les bals étaient l'occasion de se divertir et de socialiser, mais aussi de faire des rencontres et de nouer des alliances.

Bal donné au ministère de la Marine, le 22 février. Janet-Lange (1815-1872). Illustrateur. Source gallica.bnf.fr / BnF.

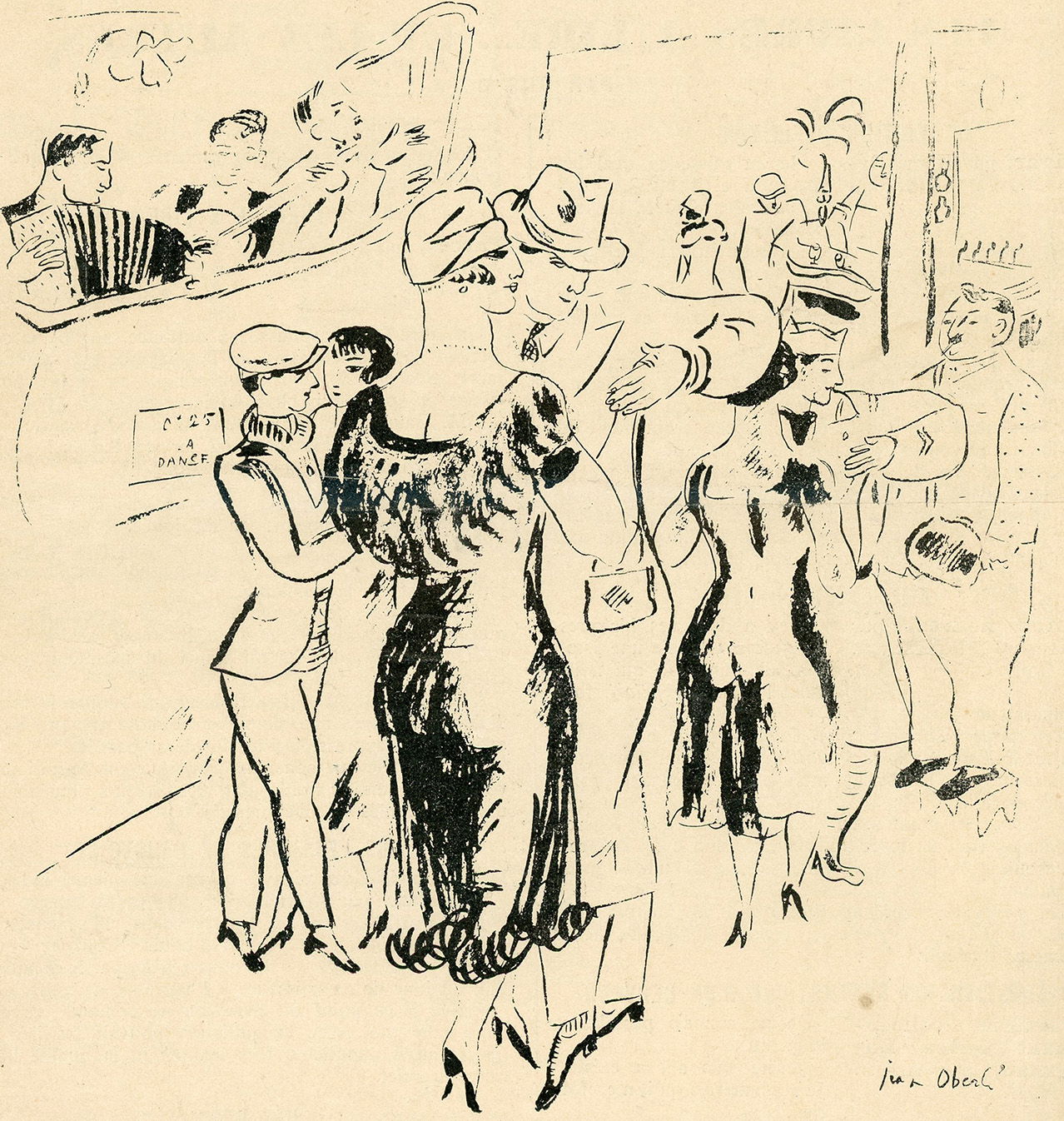

Bal musette

L'histoire des bals musette : Une danse populaire à la française Les bals musette sont une institution de la culture populaire française, étroitement liés à l'histoire de Paris et à la vie des quartiers populaires, ils ont commencé à se développer au début du XXe siècle Un bal musette est un bal populaire, souvent champêtre, où l'on danse au son de l'accordéon. On y pratique surtout des danses de style musette telles que la valse musette, le tango musette et le paso musette, mais également la java et le paso doble, ainsi qu'un grand nombre d'autres danses suivant les époques, les régions, ou le répertoire d'un orchestre de bal. Le nom "musette" fait référence à un instrument à vent de la famille des bois, sorte de petite cornemuse particulièrement appréciée des Auvergnats au cours de leurs fêtes et célébrations. L'accordéon remplacera rapidement la musette et deviendra l'instrument emblématique des bals musette.

Bal musette. Photographie de presse, Agence Rol]. 1931. Source gallica.bnf.fr / BnF.

Issu de la rencontre des Italiens et des Auvergnats débarqués à Paris, le bal musette naquit au début du XXe siècle, principalement rue de Lappe, dans le quartier de la Bastille. Son créateur serait Emile Vacher, qui créa le Bal musette, appelé avant cela « bal à la musette » ou « bal des bougnats », les vendeurs de charbon. On voit très bien, là, la rencontre, dès le XIXe siècle, de deux pratiques de bal, et de valses en particulier, au son de la musette et de la cornemuse, celle des Français et celle des Italiens. Progressivement, l'accordéon remplaça la musette, s'adjoint des percussions et une basse, la valse détrônant définitivement la bourrée auvergnate. Et la France entière dansa et danse encore au son de l'accordéon qui en devint l'emblème très français, avec des artistes de renom.

Jean Oberlé (1900-1961), journaliste, dessinateur, illustrateur, et peintre français. Jean Oberlé illustra une vingtaine d'ouvrages contemporains et travailla pour différents journaux ou magazines parisiens, dont Le Crapouillot, de façon assez importante. Il fréquente dans les années 20 le monde artistique de Montparnasse. Il fut particulièrement ami avec Max Jacob. Il obtint le Prix Blumenthal en 1934. (Prix décerné de 1919 à 1954 à des peintres, sculpteurs, décorateurs, graveurs, écrivains et musiciens)

Dans le style musette, les couples dansent serrés, probablement parce que les lieux, pourtant nombreux dans le quartier, étaient exigus. Il faut remarquer à cette occasion que la valse (toujours système de deux fois trois pas sur deux fois trois temps) évolua donc : les grandes enjambées caractéristiques des bals viennois furent remplacées par de très petits pas sur place.

Intérieur d'un bal-musette, Paris, 1931.

Rue de Lappe, cette petite rue pavée, étroite, et discrète, est pourtant une des rues préférées des noctambules parisiens. Remplie de restaurants, de bars, de magasins "branchés", de cavernes de stylistes à la mode, elle connaît une activité incessante au moment des "happy hours". Sa réputation naît avec les fameux bals populaires d'avant-guerre, où l'on venait danser, guincher, boire de l'absinthe, dans le quartier de la Bastille. Son nom provient d'un maraîcher installé ici autrefois qui s'appelait Gérard de Lappe. De nombreux auvergnats installèrent leurs cafés dans cette rue, faisant d'elle, selon l'écrivain Alphonse Daudet, un petit ghetto auvergnat. En, 1930, plus de dix-sept bals populaires auvergnats se donnaient rendez-vous dans cette rue avant que la "bourrée", danse folklorique auvergnate, ne cède la place à la java puis au tango argentin. Le Bal Vernet, malfamé, était au n° 9. Au 32, la Bastoche d'un certain Jo France, qui créa ensuite le Bal à Jo, finalement dénommé Balajo en 1936. Parmi les habitués du lieu, remarquons Arletty, Marlene Dietrich, Francis Carco, Joseph Kessel, et de nombreuses autres personnalités

Bal musette. Vers 1935. Photo : André Steiner.

Ateliers de danses de bal musette. Ateliers qui se sont tenus au théatre des Frères Poussière à Aubervilliers. Ces ateliers sont ouvert à tous : débutant en danse comme déjà initié à d’autres danses. Il est conçu pour vous montrer et vous faire pratiquer quelques unes des danses les plus en vogue dans les bals musette de la belle époque.

Réf. : https://paribal.fr/ateliers-de-danses-de-bal-musette/

Bal olympique de 1924

En marge des Jeux olympiques officiels, et pour souligner que cette Olympiade était aussi un événement culturel et que l’art et le sport sont intimement liés, plusieurs manifestations festives étaient organisées. Ce ‘Bal olympique costumé’, comprenait ainsi tout un programme de spectacles, danses, musique, prestidigitation, théâtre de marionnettes, poésies, projections fantastiques, rassemblant, à la Taverne de l’Olympia à Paris, toute l’avant-garde artistique de l’époque.

Il a été organisé par l’Union des artistes russes à Paris, créée en 1917. Ce groupement d’artistes russes ayant rejoint l’École de Paris après la révolution bolchevique et surtout après la mort de Lénine organisait des bals et des expositions de groupe, souvent au profit de la Caisse de secours mutuel de l’Union, parmi lesquels le Bal olympique du 11 juillet 1924 à la Taverne de l’Olympia mais également le Bal Banal qui s’est tenu salle Bullier le vendredi 14 mars 1924, ou encore le Bal de la Grande Ourse dans la même salle le 8 mai 1925. Le Comité de cette Union des artistes russes à Paris était composé de Widhopff (président), Larionow (vice-président), Fotinsky (secrétaire), Bogoutsky (trésorier) et de Marie Vassilief, Barthe et Berline, membres du Comité. Chaque affiche avait été dessinée et peinte par un artiste et constituait donc une œuvre originale.

Bal olympique, vrai bal sportif costumé, le vendredi 11 juillet 1924 de minuit à 6h du matin, à la Taverne de l'Olympia, 28 Bd. des Capucines..., organisé par l'Union des Artistes Russes à Paris. Source gallica.bnf.fr / BnF

Bal Palais des fetes. Sanatorium des étudiants. 1925

Le bal du 26 avril 1925 au Palais des Fêtes de Strasbourg était un événement caritatif majeur, organisé au profit du sanatorium des étudiants. L'événement avait pour but de collecter des fonds pour le sanatorium des étudiants, un établissement crucial pour la santé des jeunes en cette période. Il est important de rappeler qu'à cette époque, la tuberculose était un fléau qui touchait particulièrement les jeunes. Le Palais des Fêtes de Strasbourg, un lieu prestigieux, a accueilli cet événement, soulignant son importance dans la vie sociale de la ville. L'événement bénéficiait du patronage des autorités civiles et militaires, ce qui témoigne de son importance et de son soutien institutionnel. Il s'agissait d'une journée complète comprenant une grande kermesse, un bal et une soirée artistique, offrant ainsi une variété de divertissements pour attirer un large public. Affiche de l'événement Une Affiche a été réalisée par l'artiste Jean Jacoby. La ville de Strasbourg venait de redevenir française, et il y avait une volonté de reconstruire. Cet événement reflète l'esprit de solidarité et l'engagement social de la communauté strasbourgeoise dans les années 1920.

Bal. Palais des fêtes. Au profit du sanatorium des étudiants, 26 avril 1925. Jean Jacoby, fonction indéterminée. Source gallica.bnf.fr / BnF.

L'affiche est conservée à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, une autre affiche est conservée à la Bibliothèque spécialisée Paris.

Bal Populaire

Bal populaire. 1850. Ensfelder, Eugène. Illustrateur. Source gallica.bnf.fr / BnF.

Bal populaire, 14/7/20 à Paris. Photographie de presse, Agence Rol. 1920. Source gallica.bnf.fr / BnF.

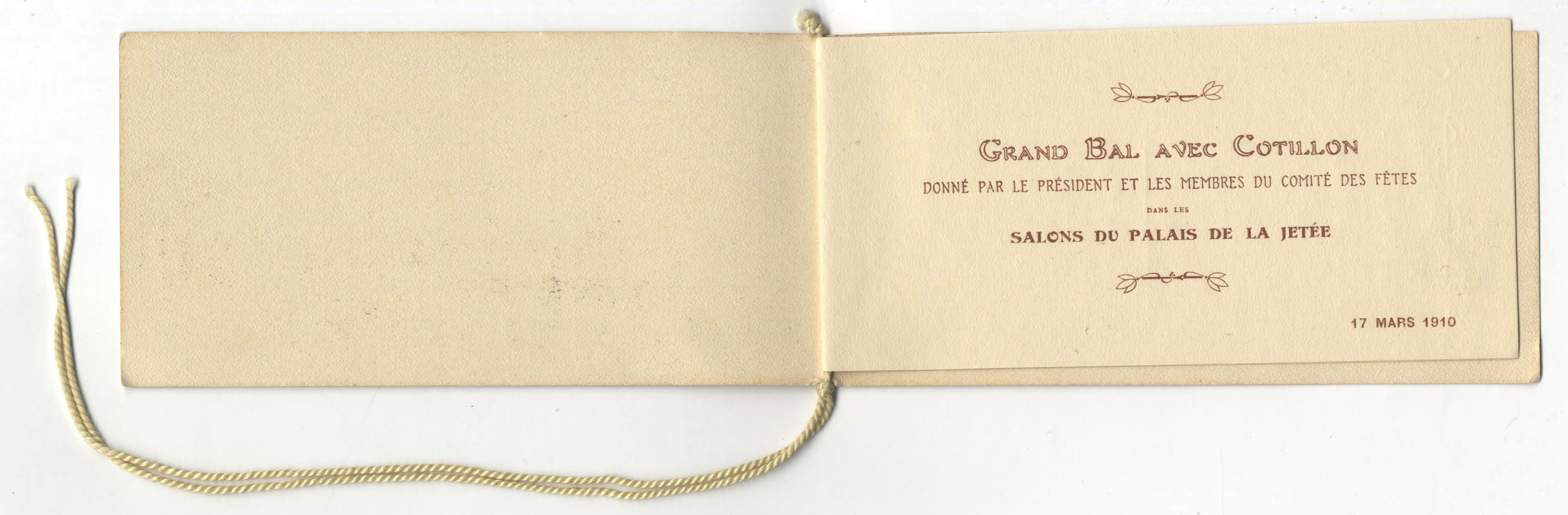

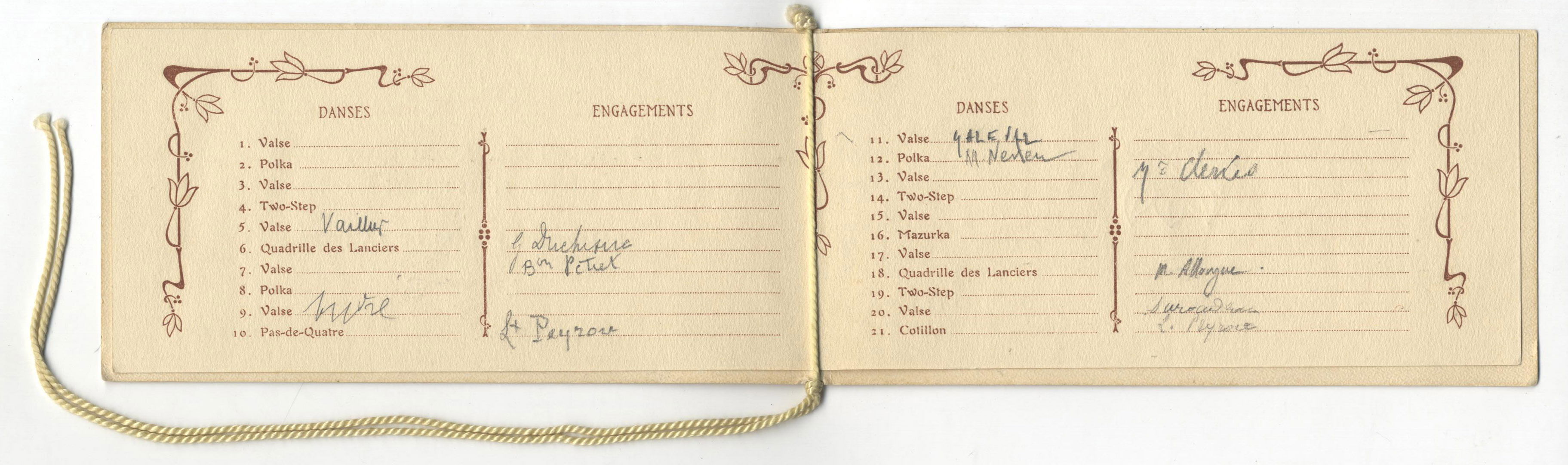

Carnet de bal

Au début du siècle dernier, les jeunes filles de bonne famille vont au bal pour trouver un mari. La bienséance recommande de ne pas accorder plus de trois danses au même cavalier, au risque de se compromettre. Pour cela existe le carnet de bal, les premiers carnets de bal étaient de simples feuilles de papier pliées en deux, imprimé en nombre pour les bals de nuit ou de matinée organisés par les sociétés. Par ‘sociétés’, il faut entendre amicales, sociétés mutualistes, associations professionnelles ou régionales. Y figurent numérotées les 30 ou 40 danses prévues au programme. On y marque le nom des danseurs. Ils sont distribués à l’entrée ou envoyés avec l’invitation. On en trouve jusque dans les années 1930.

Illustration : Ville de Nice. Nice Cote d’Azur

Salle de bal. 1813

La salle de bal 1813 : touristes élégants dansant dans les salles de réunion de Scarborough. Chaque gentleman qui danse paie 2 shillings, et chaque dame qui boit du thé paie 1 shilling. Gravure sur cuivre coloriée à la main par Thomas Rowlandson d'après un croquis de J. Green tiré de « Poetical Sketches of Scarborough », Ackermann, Londres, 1813.

Une salle bondée avec des entrées voûtées et des lustres. Des couples dansent au centre avec des spectateurs sur les côtés. Collections numériques de la Bibliothèque publique de New York . 1810 - 1819.

Souper après le bal

"Un souper à la Maison d'Or après le bal" est une œuvre emblématique du peintre français Jean-Louis Hamon, réalisée en 1853. Ce tableau capture une scène de la vie parisienne mondaine sous le Second Empire, se déroulant dans le prestigieux restaurant de la Maison d'Or.

Le Second Empire (1852-1870) est marquée par un essor économique et une effervescence culturelle à Paris. La vie nocturne parisienne bat son plein, avec des bals, des théâtres et des restaurants de luxe. La Maison d'Or, Restaurant qui était un lieu de rendez-vous prisé de l'élite parisienne, célèbre pour sa cuisine raffinée et son ambiance élégante. Il symbolisait le luxe et les plaisirs de la vie mondaine.

Études de Mœurs en actions. Un souper à la maison d'or, après le bal. 1853. Dessiné par GAVARNI, Gavarni (1804-1866). Lithographe. Source gallica.BnF.fr

Le tableau représente une scène de souper après un bal, avec des personnages élégamment vêtus attablés dans un intérieur luxueux. Gavarni a également réalisé une lithographie du même nom et de la même année. L'atmosphère est celle d'une soirée animée et sophistiquée, typique de la haute société parisienne de l'époque. Le tableau de Jean-Louis Hamon est exposé au musée national du château de Compiègne.