Artistes de Café-Concert - Music-Hall - Variété.

Il y en avait pour tout le monde, vous pouviez entendre un ténor bossu (avec une vrai bosse qu'il pouvait dévoiler à la demande), une chanteuse mauresque, ainsi bizarrement surnommée parce qu'elle était née à la Martinique, et vêtue d'habits chinois !!! On pouvait entendre un comique normand patoisant, voir et écouter le quadrille des clodoches, des clowns en caleçons rouges sur un maillot blanc, des ballerines comme à l'Opéra, et surtout les Tyroliennes en véritables habits folkloriques. Les plus populaires du moment (en 1860) sont : "Les pompiers de Nanterre, le Sire de Framboisy, Ohé ! les p'tits agneaux, la chanson du Sapeur, j'ai le nez qui r'mue et le doigt de pied qui m'chatouille. Un public élégant ne craint pas d'assister à ces spectacles où Thérésa obtient un véritable triomphe avec des chansons stupides !

La distinction entre "artistes de variété" et "artistes de music-hall" peut être subtile car les deux termes sont très proches et se chevauchent souvent, surtout à la fin du XIXe et au début du XXe siècle en France.

Petite définition : (proposition)

Artistes de Café-Concert : L'Intimité et la Diversité à Petite Échelle Artistes de Music-Hall : Le Grand Spectacle et la Diversité Éclatante Artistes de Variété : La Catégorie Générale du Divertissement Diversifié

Un chanteur populaire pouvait commencer dans un café-concert, devenir une vedette de music-hall et être considéré comme un artiste de variété tout au long de sa carrière. Le terme "variété" est un terme générique qui englobe les types de performances que l'on pouvait voir dans les cafés-concerts et les music-halls.

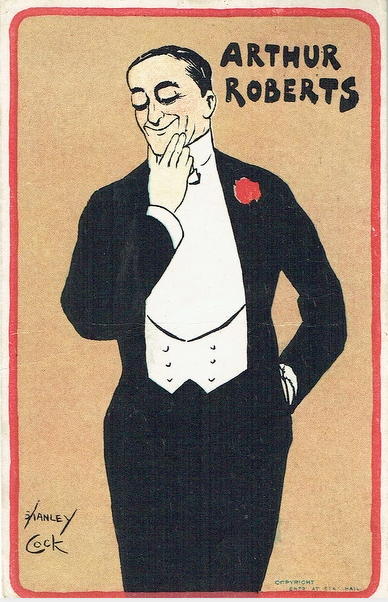

Arthur Roberts

Arthur Roberts, né en 1852 à Londres et décédé en 1933, était un acteur, chanteur et artiste de music-hall britannique d'une grande popularité. Il est considéré comme l'une des figures les plus importantes de cette forme de divertissement qui a fleuri en Grande-Bretagne au XIXe et au début du XXe siècle. Un maître du travestissement et de l'humour Roberts était particulièrement connu pour ses interprétations de pantomime dames, des personnages féminins exagérés traditionnellement joués par des hommes dans les pantomimes britanniques. Son talent pour le travestissement et son sens de l'humour en faisaient un artiste très apprécié du public

Arthur Roberts, acteur britannique, comédien et artiste de music-hall, 1888.

Au-delà des pantomimes, Roberts a également excellé dans les farces, les burlesques et les comédies musicales, où il incarnait des personnages souvent comiques et excentriques. Son style, caractérisé par une énergie débordante et une voix puissante, a marqué toute une génération de spectateurs. Une influence durable sur le théâtre britannique L'influence d'Arthur Roberts sur le théâtre britannique est indéniable. Il a contribué à populariser le music-hall et à en faire une forme d'art à part entière. Son héritage se retrouve aujourd'hui encore dans les pantomimes britanniques et dans le travail de nombreux comédiens.

Carte postale promotionnelle pour Arthur Roberts (1852-1933) par Stanley Cock Cachet de la poste du 4 mai 1907.

Bonnaire

Éléonore Bonnaire (1852-1910) est une chanteuse française, artiste de music-hall et de café-concert, célèbre à la fin du XIXe siècle. Née Éléonore Félicité Bonnaire à Saint-Germain-en-Laye le 19 décembre 1852, elle débute sur la scène à Bourges à l'âge de 15 ans, où un gendarme l'arrête et tente de la ramener à ses parents, puis elle se produit à Bordeaux sous le nom de « Huerta », croise Paulus, et enfin, prend le nom de « Léonore Bonnaire », à l'Alcazar de Paris, où elle impose sa réputation en privilégiant un registre comique et léger. En 1886, elle fait la une de Les Femmes du jour, enflamme la scène des Ambassadeurs, du Concert parisien, de la Scala, et décroche la même année la médaille de l'exposition des Arts incohérents pour son interprétation de La Traversée de la Manche !

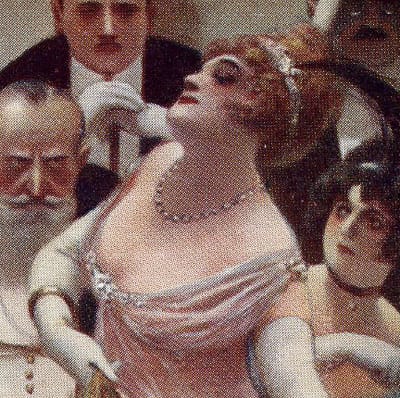

Mademoiselle Bonnaire (Café-Concert) Paris Illustré – 1er aout 1886 4ème année / n° 50

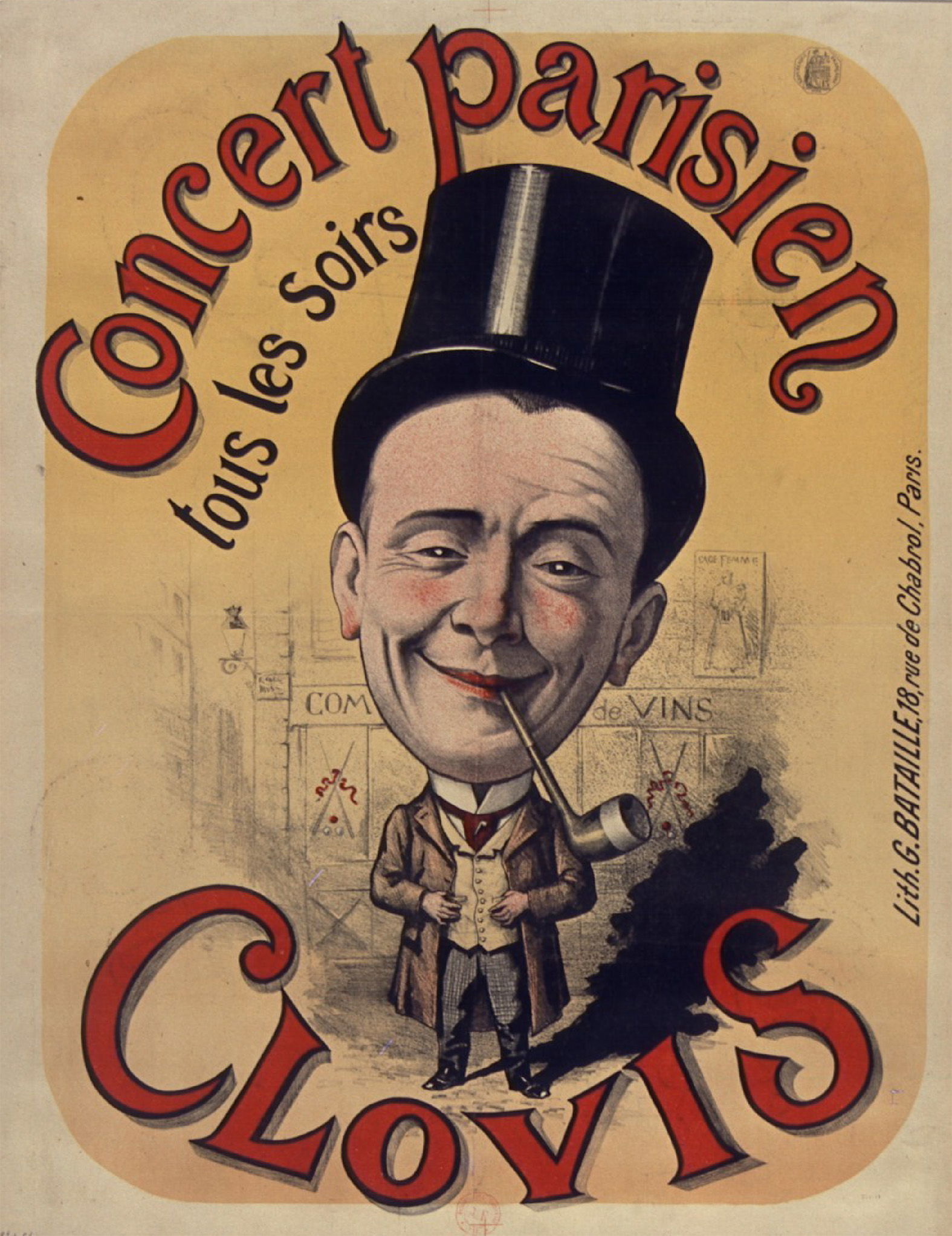

Clovis

Clovis-Césaire Lefèvre, connu sous le nom de scène de Clovis, (1851-1910) est un artiste lyrique et chansonnier français, genre poivrot. Clovis fut un des piliers des cafés concerts parisiens de la fin du XIXe siècle ; Il se produit aux Ambassadeurs en 1874, à l'Horloge dans les années 1880, à l'Alcazar d'été en 1886, au Ba-Ta-Clan en 1892, au Concordia dans les années 1900. Il connaît aussi le succès avec des chansons comme Le Soliste, dont le texte s'inspire de la carrière du Pétomane. Il sait être populo sans devenir trivial ; son talent est de bon aloi ; la finesse qu'il met à détailler les plus gros morceaux les fait avaler par les gens les plus pudibonds. Ce pince-sans-rire dériderait une momie de Pharaon !

Concert parisien. Tous les soirs Clovis. Affiche non identifiée. 1890. Source gallica.bnf.fr / BnF

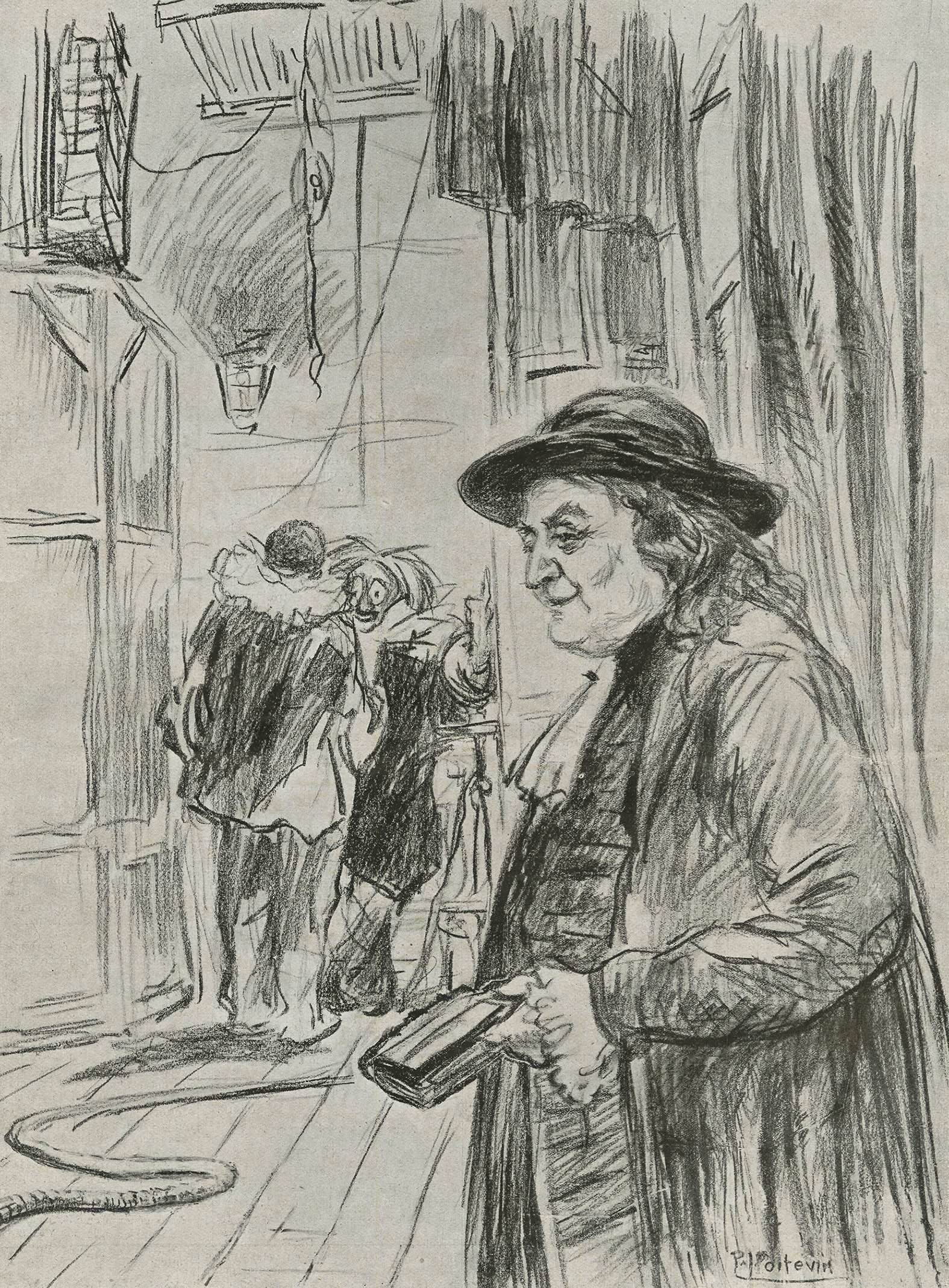

Comédien au Musci-Hall - M. Silvain

La comédie classique au Music-Hall. L’illustration du 6 mars 1926 Entre des numéros d’acrobates, des chevaux savants, des clowns, des danseurs argentins, des chanteurs comiques et des pigeons apprivoisés, le programme d’un grand music-hall parisien annonce, cette quinzaine, « M. Silvain, doyen de la Comédie-Française, dans le 3e et 4e acte de Tartufe, le chef-d’œuvre de Molière ». L’indication est légèrement inexacte : M. Silvain n’est plus que l’ex-doyen de notre premier théâtre national, sinon il n’aurait pas eu licence de jouer sur une autre scène de Paris. On sait qu’après une carrière de près d’un demi-siècle dans la Maison qu’il a si bien servie par son talent et son dévouement.

(Eugène-Charles-Joseph Silvain est un acteur français, né le 17 janvier 1851 à Bourg-en-Bresse et mort le 21 août 1930 à Marseille. Il a été sociétaire de la Comédie-Française puis Doyen de la troupe de 1916 à 1928.)

M. Silvain, ex-doyen du Théâtre-Français, en costume de Tartufe, attend, dans les coulisses de l’Empire, son tour d’entrée en scène. Dessin de P.J. Poitevin.

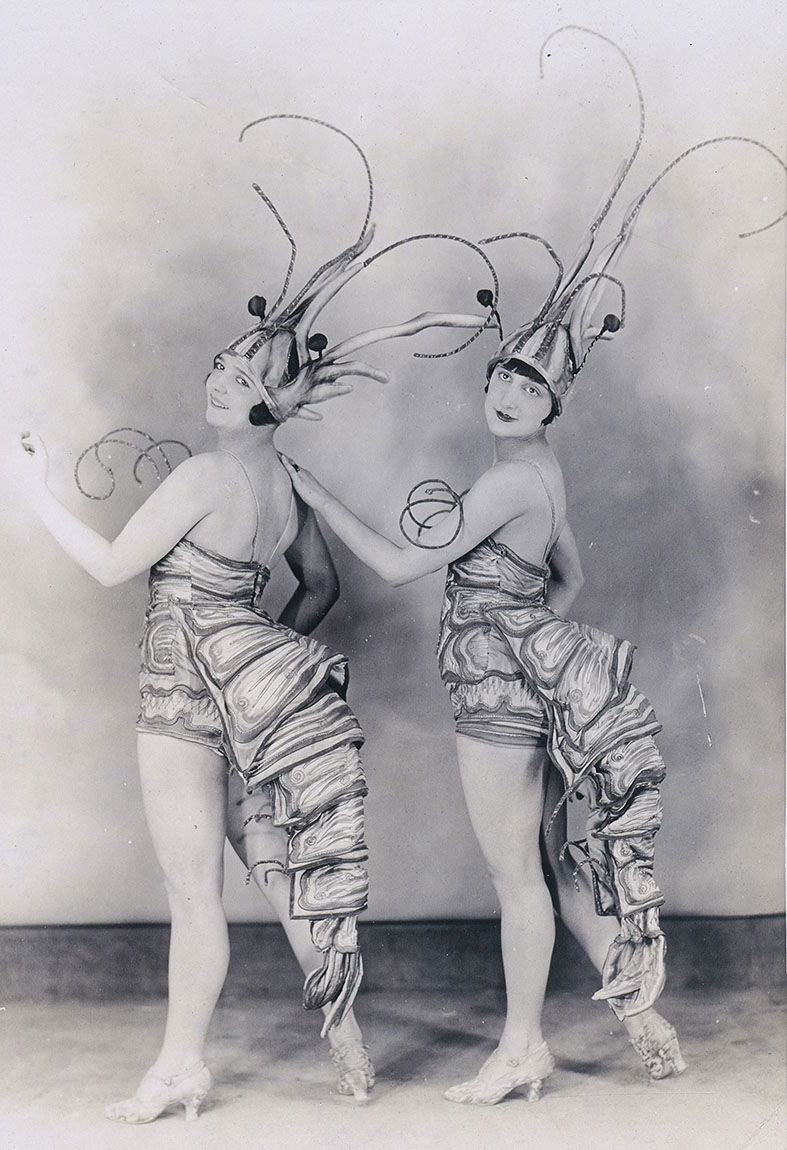

Danseuses crevettes Colette Roby et Suzanne Blanchet

Deux danseuses au théâtre des "Bouffes Parisiens", Colette Roby et Suzanne Blanchet en costume de crevettes, 2ème arrondissement, Paris. Wide World photo , Photographe Vers 1925 Musée Carnavalet, Histoire de Paris

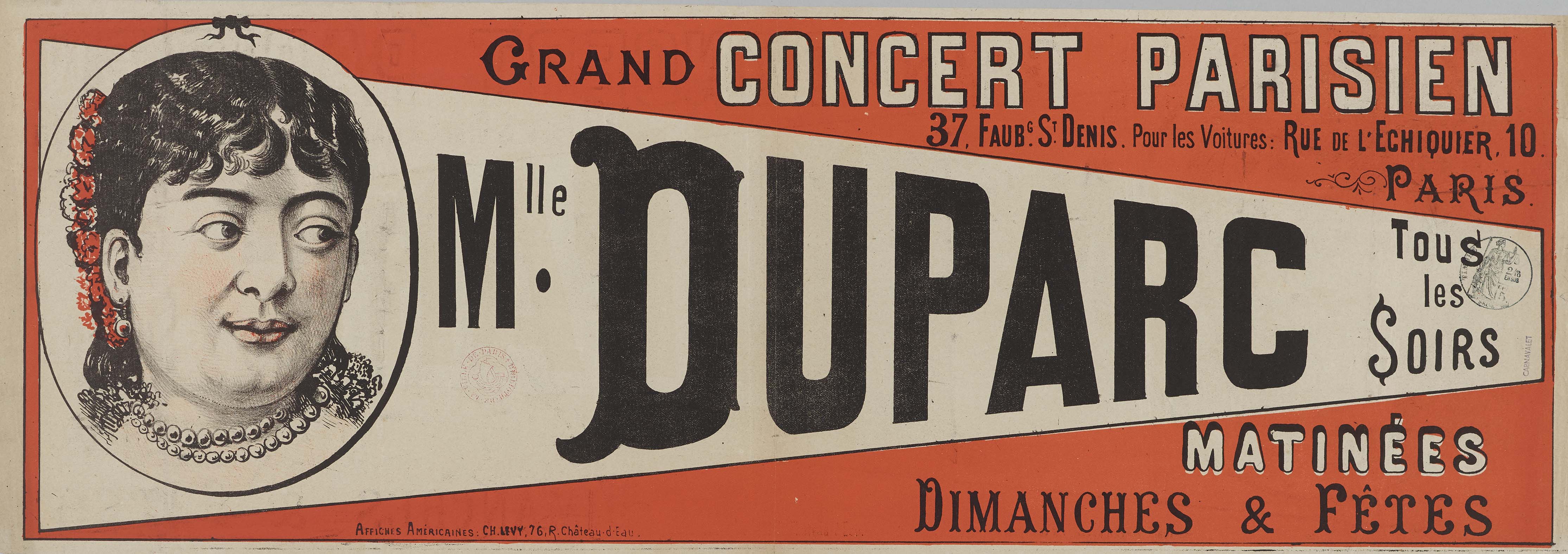

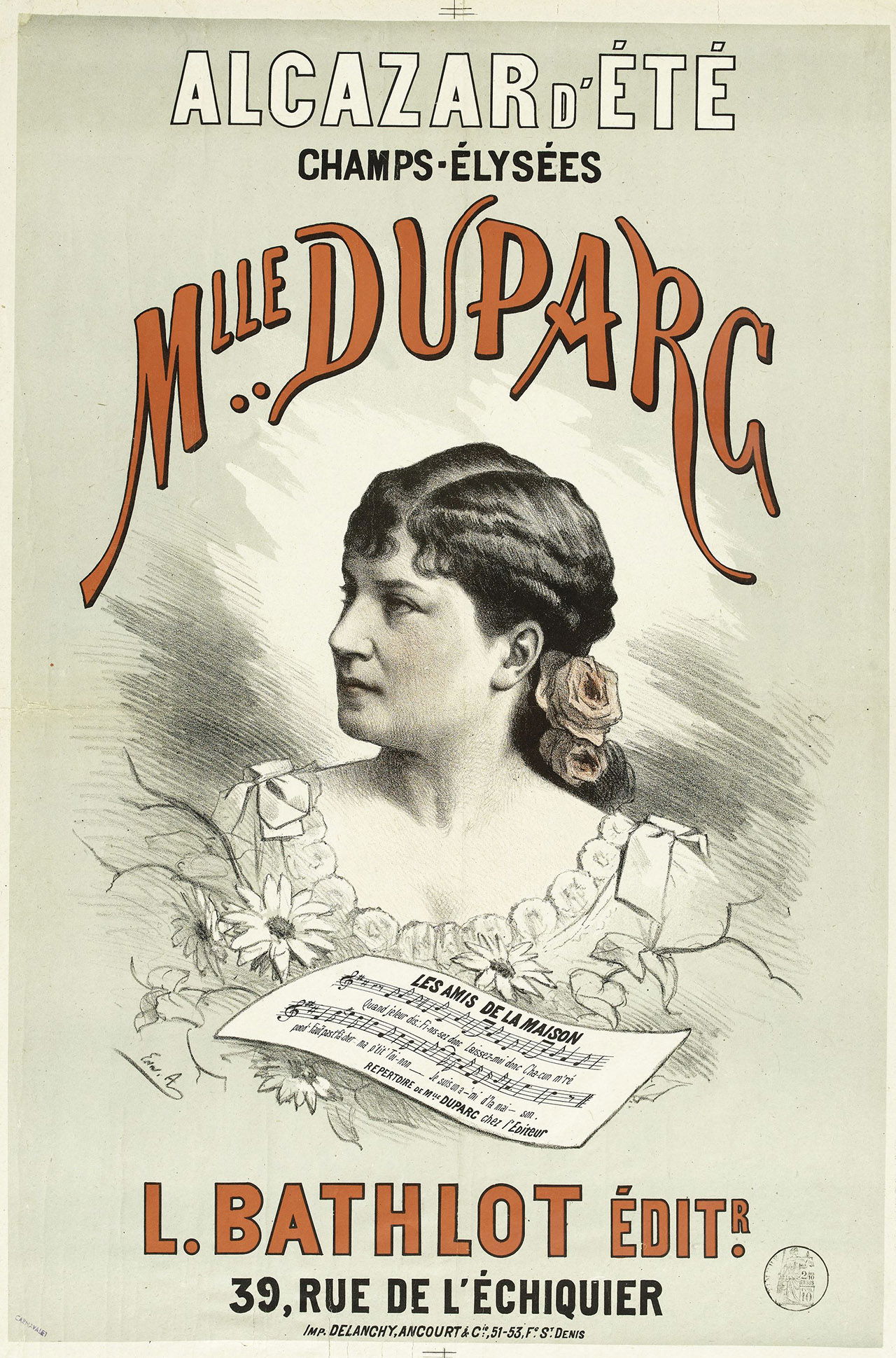

Duparc Chanteuse Café-Concert

Louise Duparc (1853-1924) Chanteuse dite Duparc Elle se produisit dans les grands Cafés Concerts (Alcazar, Ambassadeurs, la Scala...) au cours des années 1870 et 1880 et à Parisina sur le tard de sa carrière.

Mlle. Duparc. Grand concert parisien. 37, faub. St-Denis. Pour les voitures, rue de l'Échiquier, 10. Paris. Tous les soirs. Matinées Dimanches & fêtes Entre 1882 et 1888 Musée Carnavalet, Histoire de Paris

Madame Duparc chantant (Café-Concert) Paris Illustré – 1er aout 1886 4ème année / n° 50

Mlle. Duparc Alcazar d'été, Champs-Élysées Entre 1880 et 1900 Musée Carnavalet, Histoire de Paris

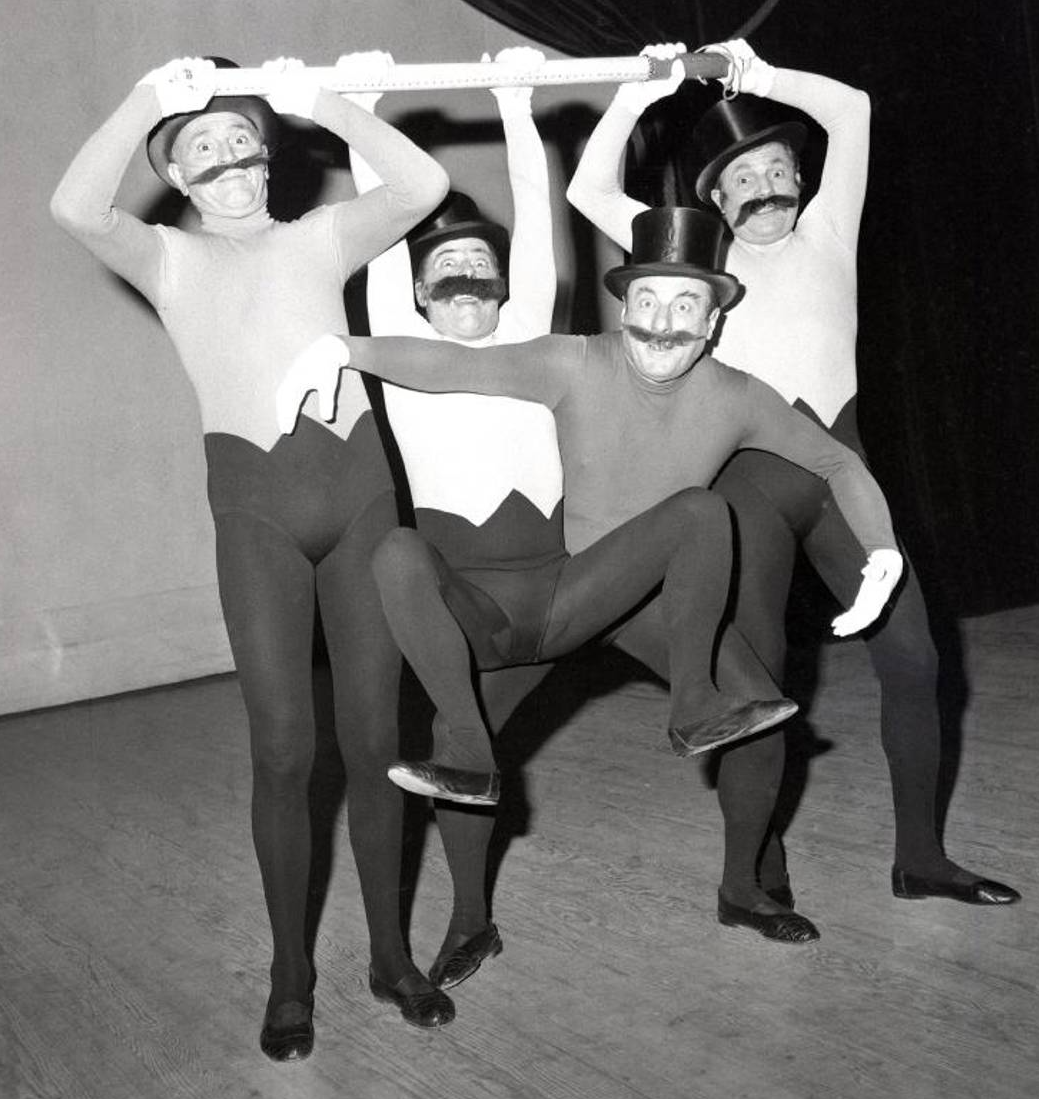

Les Frères Jacques

Quatuor vocal français très populaire au milieu du XXe siècle (1946-1982). C'était un groupe vocal a cappella français, c'est-à-dire qu'ils chantaient sans accompagnement instrumental. Ils étaient connus pour leur style unique, leur humour et leur présence scénique. Composition du groupe :

André Bellec (1914-1990) : Baryton

Georges Bellec (1918-2012) : Basse

François Soubeyran (1919-1981) : Ténor

Paul Tourenne (1923-2003) : Ténor

Ils interprétaient des chansons françaises, souvent humoristiques, poétiques ou satiriques. Ils ont mis en musique des poèmes de Jacques Prévert, Robert Desnos, et bien d'autres. Leur style était basé sur l'harmonie vocale, avec des arrangements complexes et une grande précision rythmique. Ils utilisaient aussi des onomatopées et des effets vocaux. Ils portaient un costume distinctif : collants noirs, justaucorps de couleurs vives (vert, jaune, rouge et bleu), gants blancs et chapeaux melons noirs.

Pourquoi "Les Frères Jacques" ? Le nom du groupe est un double clin d'œil : À la comptine enfantine "Frère Jacques", pour son aspect simple et populaire. À l'expression "faire le Jacques", qui signifie faire le pitre ou le clown, ce qui correspondait à leur approche humoristique de la scène.

Grimaldi Joseph

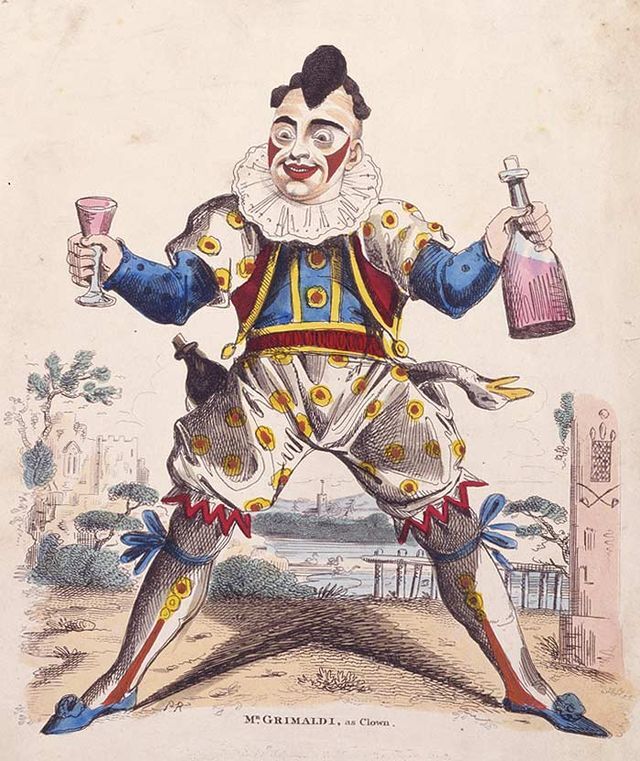

Joseph Grimaldi était un acteur comique anglais, (1778 – 1837). Il est surtout connu pour avoir été le clown le plus célèbre de son époque et pour avoir contribué à populariser le personnage du clown tel que nous le connaissons aujourd'hui. Grimaldi est né dans une famille d'artistes. Son père était un danseur italien et sa mère une danseuse anglaise. Il a commencé à se produire sur scène dès son plus jeune âge et a rapidement développé un talent pour la comédie.

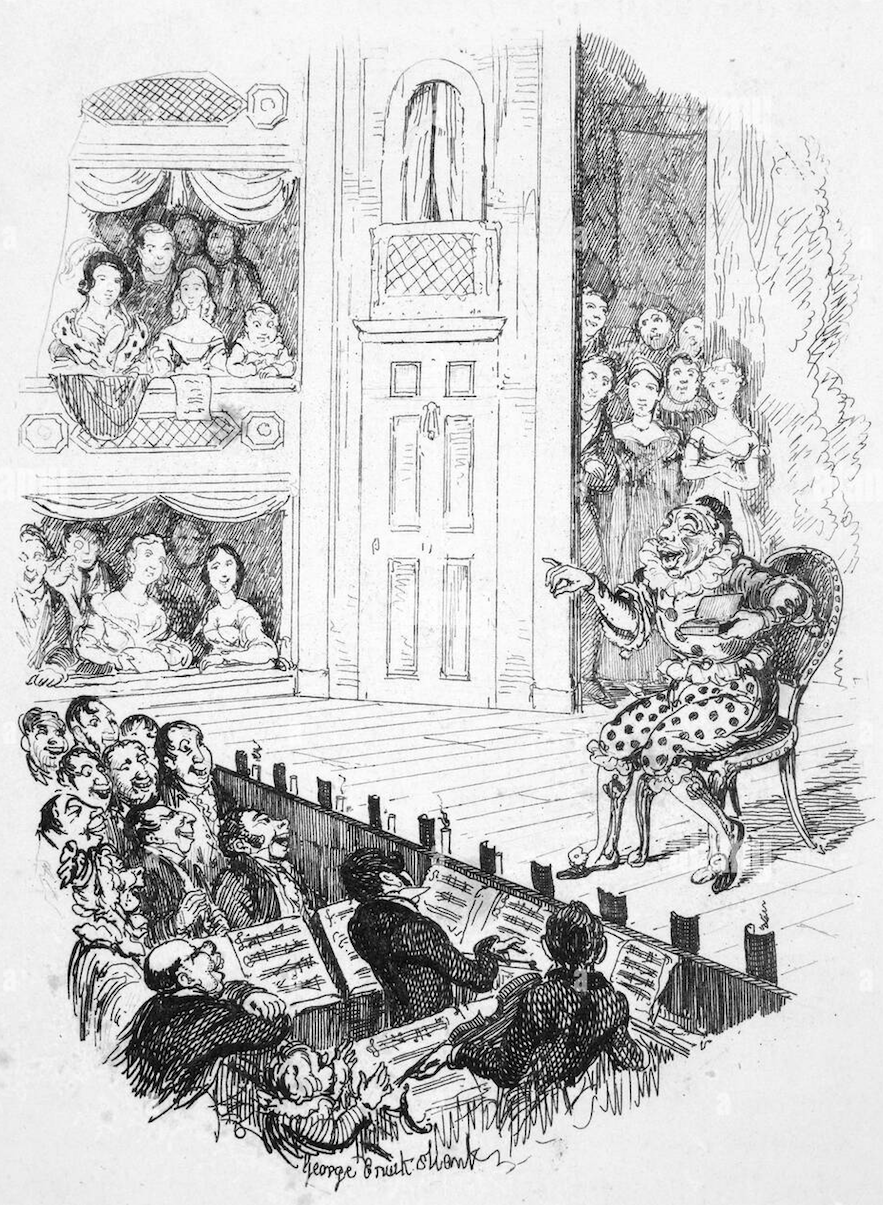

Joseph Grimaldi (1779-1837). Acteur comique, clown et pantomime. Gravure par George Cruikshank (1792 à 1878).

En 1800, Grimaldi a rejoint le Sadler's Wells Theatre, où il a connu un grand succès. Il a créé un personnage de clown excentrique et imprévisible qui a captivé le public. Il était connu pour ses pitreries physiques, ses grimaces et son maquillage élaboré. Grimaldi a également été un innovateur dans le domaine de la pantomime. Il a introduit de nouveaux personnages et de nouvelles situations, et il a utilisé la musique et la danse pour créer des spectacles plus élaborés. Grimaldi a pris sa retraite en 1823 en raison de problèmes de santé. Il est décédé en 1837, mais son héritage perdure. Il est considéré comme le père du clown moderne et son influence se fait sentir dans le travail de nombreux comédiens et artistes de cirque.

Grimaldi a écrit une autobiographie intitulée "Memoirs of Joseph Grimaldi", qui a été publiée en 1838. Un parc à Londres porte son nom : le Joseph Grimaldi Park. En 2010, un mémorial musical en forme de cercueil a été installé dans le parc. Les dalles de sol sont réglées de sorte que lorsqu'elles sont dansées, il est possible de jouer la chanson "Hot Codlins".

Le clown devenu triste, alcoolique et dépressif, s’éteint en 1837.

Jane Avril

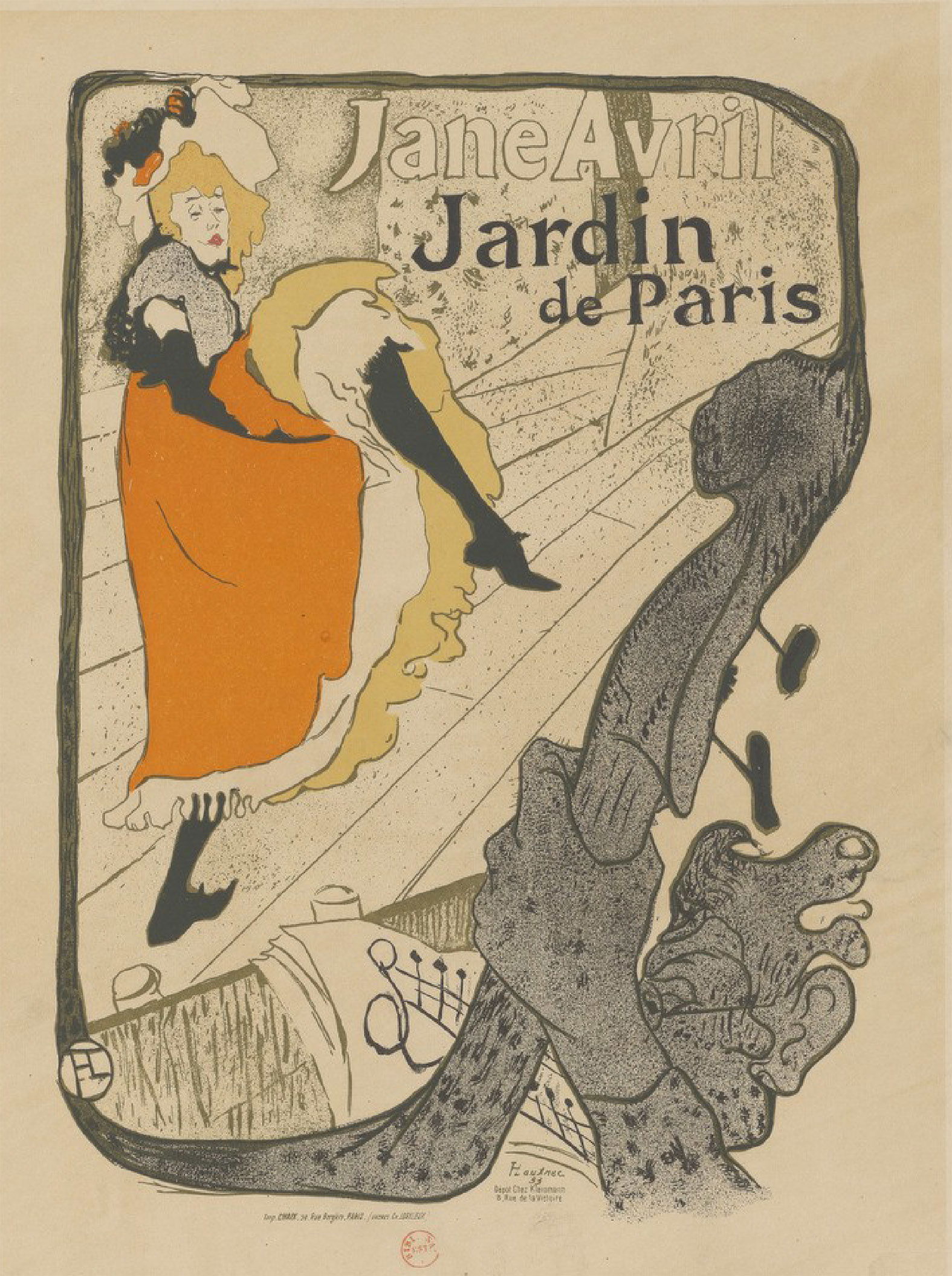

Jane Avril (1868-1943) Jane Avril, de son vrai nom Jeanne Louise Beaudon, fut une danseuse française emblématique de la Belle Époque, particulièrement connue pour ses performances au Moulin Rouge Le peintre Henri de Toulouse-Lautrec a été fasciné par Jane Avril et l'a immortalisée dans plusieurs de ses affiches et tableaux.

Jane Avril. Jardin de Paris. Impression photomécanique. 1898. Henri de Toulouse-Lautrec, (1864-1901). Lithographe de l'oeuvre reproduite. Source gallica.bnf.fr / BnF

Des gambettes mais pas que… C’est la soliste du cancan et la seule qui a le droit de porter des dessous de couleurs. Mais derrière son apparente exubérance qui lui vaudra le surnom qu’elle déteste de « Jeanne La Folle » ou bien encore de « Mélinite ».

Jane Avril est une femme raffinée, d’ailleurs on dira d’elle : ‘qu’elle est une institutrice tombée dans la canaille du chahut’. Jane Avril sera d’ailleurs la plus dure rivale que l’on connaisse à La Goulue avec qui elle se dispute sans cesse la vedette !

Jane Avril reste une figure emblématique de la Belle Époque, symbole de la liberté artistique et de l'émancipation féminine. Son histoire a inspiré de nombreux artistes et continue de fasciner le public.

Jane Avril au "Bal des folles" 1885 : Comme chaque année, à la Salpêtrière se tient le très mondain « Bal de folles ». Le temps d’une soirée, le tout-Paris s’encanaille sur les airs de valse et de Polka en compagnie de femmes déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres personnages.

La Loïe Fuller

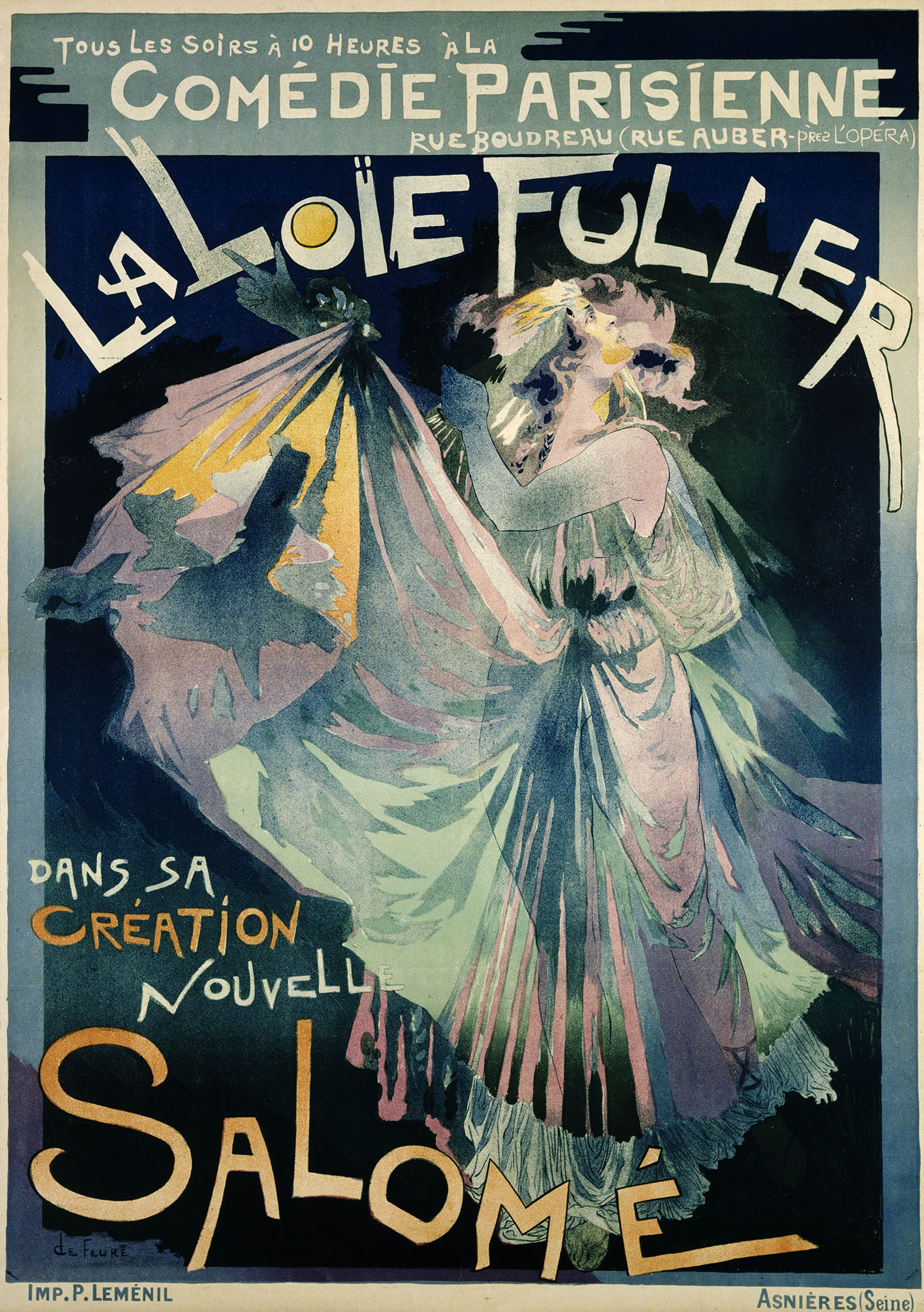

Mary Louise Fuller, dite Loïe Fuller, est née à Fullersburg (Illinois) le 15 janvier 1862 et décédée à Paris le 1er janvier 1928. La couleur, la lumière, alliées à des gestes rythmiques, sont susceptibles de produire des impressions artistiques fort intéressantes. Elles ont fait, à juste titre, le succès d’une actrice américaine originaire de Chicago, la Loïe Fuller, qui débuta à Paris vers 1892 et charma les spectateurs pendant l’Exposition Universelle de 1900. C’est dans le théâtre d’une petite ville des environs de New-York que cette artiste imagina ce genre nouveau, en 1890. Vêtue d’une robe de soie blanche très légère qui se trouva être trop longue, la Loïe Fuller la retroussa comme elle put, tout en mimant la scène, levant et baissant les bras, tournant sur elle-même le mieux possible. Le public fut enthousiasmé. On cria : ‘C’est un papillon ! C’est une orchidée !’ On applaudit, on redemanda la scène. L’artiste eut le bon esprit de s’apercevoir qu’elle avait, en effet, trouvé quelque chose de fort curieux et qu’il n’y avait plus qu’à perfectionner ce qu’un heureux concours de circonstance avait établi.

Tous les soirs à 10 heures à la Comédie Parisienne. La Loie Fuller. Dans sa création nouvelle Salomé. Van Sluyters, Joseph (dit Georges de Feure) , Dessinateur Imprimerie Paul Lemenil , Imprimeur En 1895 Musée Carnavalet, Histoire de Paris

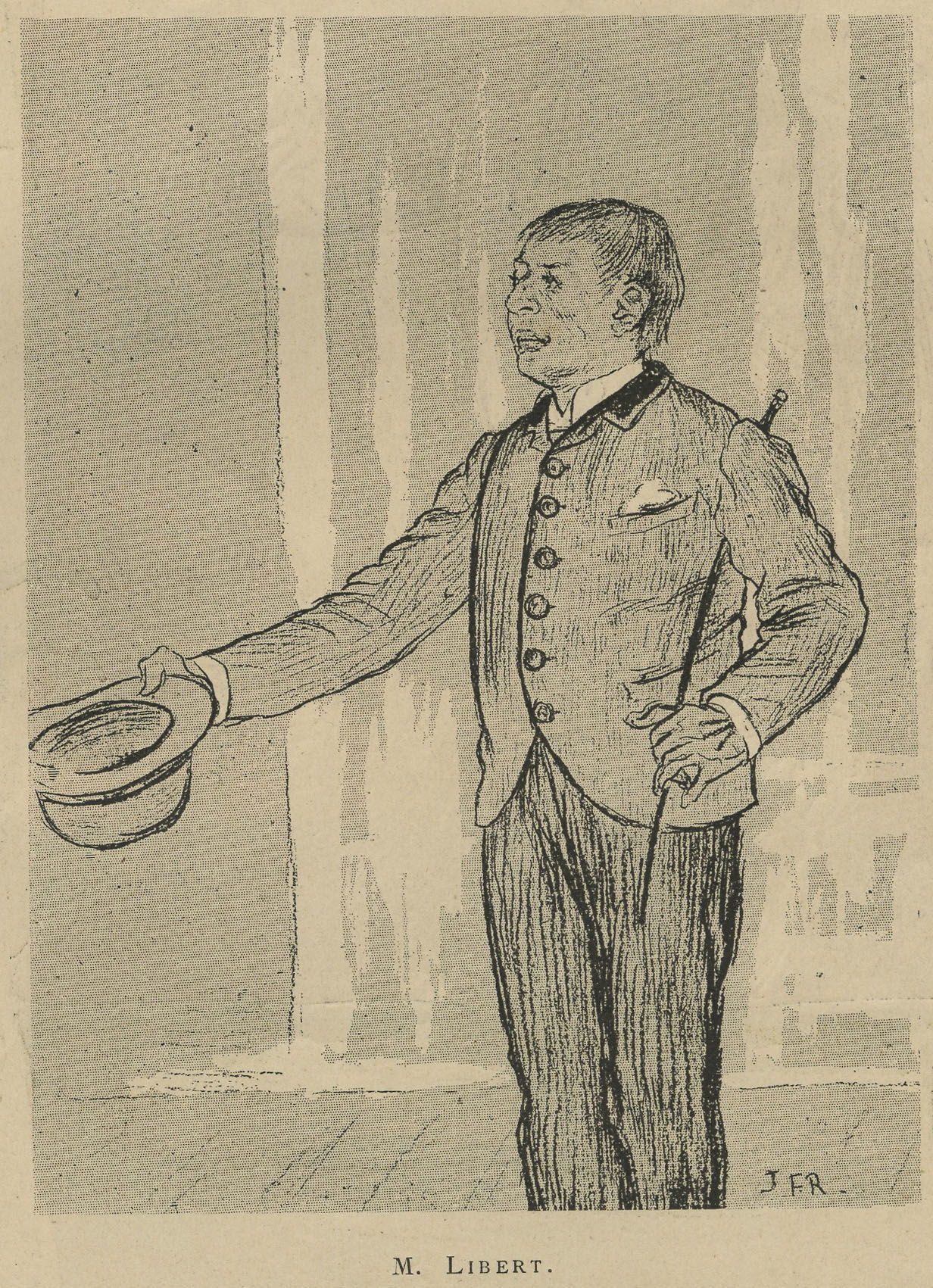

Libert

Libert (1840-1896) était un chanteur et directeur de café-concert. Il a marqué son époque par son talent et son influence dans le milieu du divertissement. Chanteur populaire : Il était un interprète apprécié du public, connu pour son répertoire de chansons populaires et parfois grivoises. Directeur d'établissement : Il a dirigé plusieurs cafés-concerts à Paris, contribuant à leur essor et à leur popularité. Ces établissements étaient des lieux de divertissement très prisés à l'époque, offrant des spectacles variés allant de la chansonnette aux numéros de music-hall.

M. Libert (Café-Concert) Paris Illustré – 1er aout 1886 4ème année

Mayol

Félix Mayol (1872-1941) Chanteur fantaisiste français de la Belle Époque, il est notamment connu pour ses chansons populaires telles que « Viens Poupoule » et « La Paimpolaise ». Né à Toulon, il a commencé sa vie professionnelle comme pâtissier.

Il a ensuite déménagé à Paris en 1895 pour poursuivre une carrière de chanteur. Son style de chant et son apparence distinctive, avec une mèche de cheveux et un œillet, ont contribué à sa popularité.

Mayol dans son inoubliable répertoire... : affiche non identifiée. 1910. Source gallica.bnf.fr / BnF

Il a financé la construction du Stade Mayol à Toulon, qui est devenu un lieu emblématique pour le rugby. Il est considéré comme une figure importante de la musique populaire française du début du XXe siècle.

Buffalo, fête des Caf'Conc', Gaby de Morlay et Mayol : Photographie de presse : Agence Rol. 26 aout 1912. Source gallica.bnf.fr / BnF.

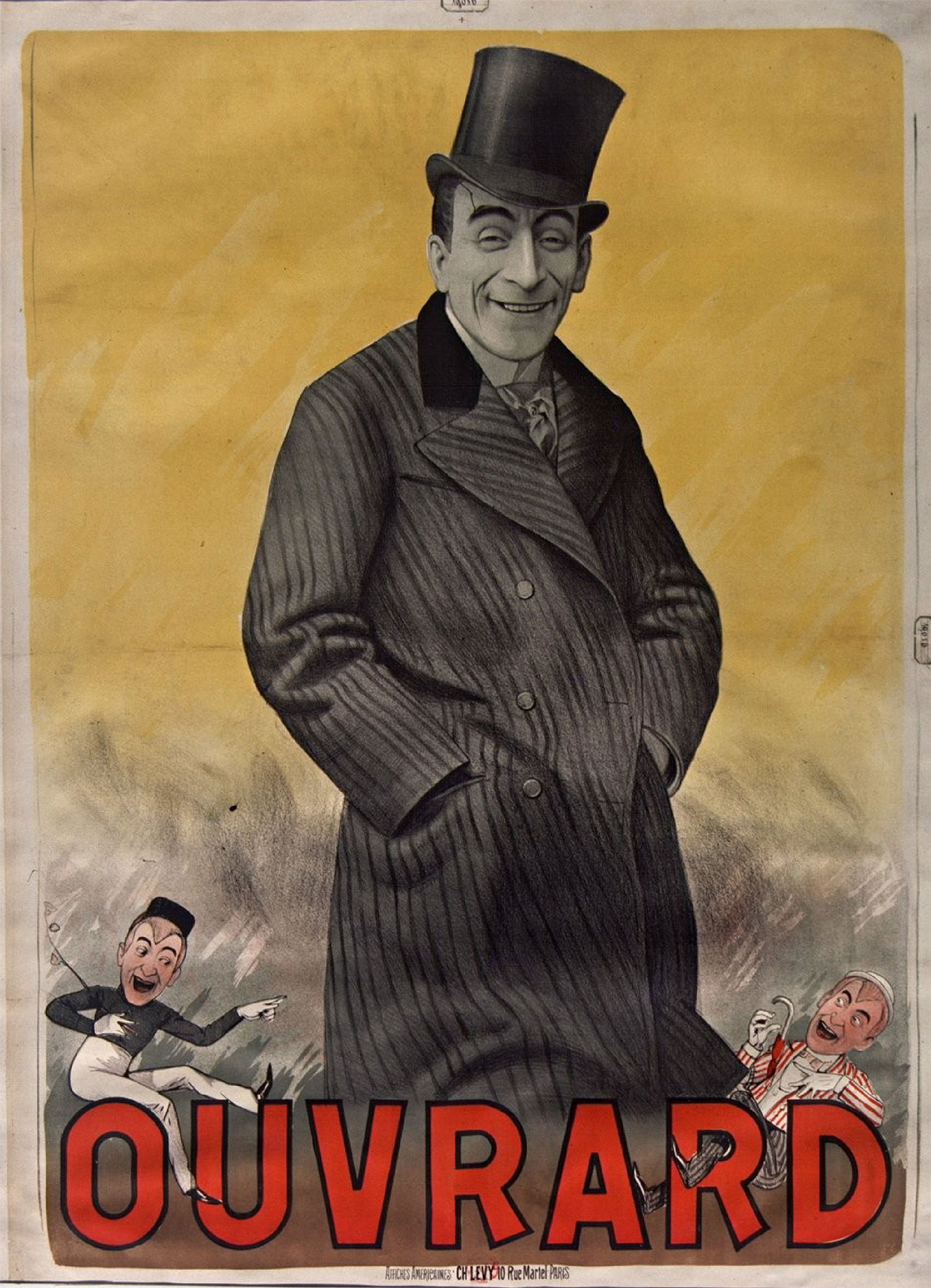

Ouvrard

Gaston Ouvrard, dit simplement Ouvrard, né le 10 mars 1890 à Bergerac, mort le 26 novembre 1981 à Caussade, est un auteur-compositeur-interprète comique français. Fils de l'artiste Éloi Ouvrard, il devient une vedette du café-concert, et popularise le style comique troupier inventé par son père. Gaston Ouvrard fut très marqué par la Première Guerre mondiale à laquelle il participa comme simple soldat dès août 1914. Il connaît son apogée entre 1925 et 1935. Dans les années 1950, il passe de mode. Durant les années 1960, il participe à quelques émissions télévisées. Il a chanté sur la scène de l'Olympia à Paris en 1970 en première partie du spectacle de Jacques Martin et les débuts de Michel Sardou. Il fut, avec Fernandel, le dernier chanteur à s'être essayé au comique troupier. Il meurt chez lui en 1981, à l'âge de 91 ans. (Source Wikipédia)

Ouvrard. Affiche non identifiée. 1887. Source gallica.bnf.fr / BnF.

En vente partout La Vie au Café-Concert. Mémoires et études de mœurs par Ouvrard de la Scala. Dessins de Louis Oury. Prix du volume 3f 50. En dépôt chez Strauss, 5 rue du croissant, Paris. (Affiche, Candido Aragonez de Faria). 1895. Source gallica.bnf.fr / BnF

Thérésa La Diva du ruisseau

Thérésa (Désirée Emma Valladon.1836-1913), surnommée ‘la diva du ruisseau’, pionnière du café-concert, révolutionna le spectacle par son style comique et provocateur, séduisant le public populaire et choquant les élites. Son succès inspira des artistes et marqua la naissance de l'industrie du spectacle en France. Son ascension est étroitement liée au développement du café-concert, l’ancêtre du music-hall. Né au milieu du XIXe siècle, c'est un lieu de réjouissance qui innove au sens où il associe la boisson à la chanson et au spectacle. Parmi les nombreux artistes qui se produisent dans ces café-concerts, Thérésa va progressivement s'imposer en inventant un nouveau genre de spectacle : celui de la "romancière comique". Elle abandonne la traditionnelle tenue de soirée pour un costume excentrique et adopte une gestuelle en rupture avec les normes de l'époque.

M(lle) Thérésa : Photographie, Atelier Nadar. 1910. Source gallica.bnf.fr / BnF

Elle a ainsi contribué à l’émergence d’une nouvelle esthétique musicale, celle du divertissement. Des musiciens renommés se sont inspirés du café-concert, du music-hall et du cirque pour créer des compositions qui effaçaient les frontières entre l’art "léger" et l’art dit "sérieux". Thérésa a aussi défrayé la chronique par son train de vie luxueux. En associant son statut de vedette à des produits de consommation courante, comme des liqueurs, des potages et des limonades, elle a créé les premières passerelles entre le monde de la culture et celui de la publicité.

Thérésa et Paulus (Café-Concert) Paris Illustré – 1er aout 1886 4ème année / n° 50

Walter

Il est probable que Walter ait été un artiste de music-hall spécialisé dans les acrobaties à vélo, une discipline populaire à la fin du XIXᵉ siècle. Toutefois, en l'absence de documents supplémentaires il m’est difficile de fournir des informations complémentaires sur sa carrière et sa vie.

Walter. Le roi de la roue dans ses nouvelles créations sur le monocycle. Affiche non identifiée. 1889. Source gallica.bnf.fr / BnF

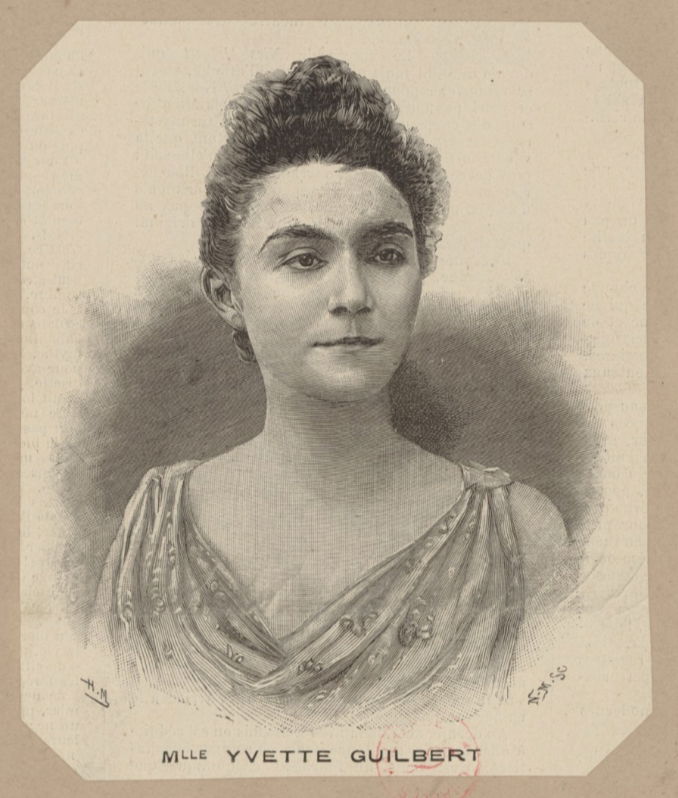

Yvette Guilbert

La vedette la plus emblématique des cafés-concerts fin-de-siècle était Yvette Guilbert (1865–1944). Son apparence était distinctive, avec sa silhouette fine et anguleuse, ses longs gants et ses cheveux roux. On la classait dans la catégorie des diseuses, car son style vocal, assorti d’une gestuelle stylisée, était davantage parlé que chanté.

Yvette Guilbert / N.M. d'après H.M.. 1900. Source gallica.bnf.fr / BnF.

Elle devint une sensation après avoir chanté au Divan Japonais, en 1890, des chansons modernes portant sur l’hypocrisie bourgeoise, sur la pauvreté et sur une panoplie de thèmes osés.

Yvette Guilbert au Concert parisien. 1891. : Illustrateur : Jules Chéret, (1836-1932) . Source gallica.bnf.fr / BnF.

Elle écrit des livres et donne des conférences sur la chanson ancienne et continue à chanter et enseigner jusqu’à la fin de sa vie.

Yvette Guilbert (CNews). Photographie de presse, Agence Rol. 1925. Source gallica.bnf.fr / BnF.

Une allée Yvette Guilbert a été inaugurée en 2018 dans le 17e arrondissement de Paris, témoignant de la pérennité de sa mémoire dans la capitale française.