Les théâtres de Paris

Boulevard du Temple / Boulevard du crime

Théâtres des Boulevards

Le boulevard du Temple considéré comme centre et rendez-vous des plaisirs parisiens. Pendant plus d’un siècle, ce quartier chéri de la foule a été comme une sorte de foire perpétuelle, succédant aux anciennes foires Saint-Laurent et Saint-Germain, où venaient se grouper, comme dans un lieu d’élection, tous les divertissements, tous les jeux, tous les amusements qui font la joie d’une vaste capitale, aussi avide de plaisirs qu’elle se montre pleine d’âpreté au travail. Quel mélange, quel tohu-bohu, quelles promiscuités, quel étonnant voisinage de grandes et de petites choses !

Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s’en rattachent. Paris 1885. Librairie de Firmin-Didot et Cie

Bobèche et Galimafré au Boulevard du Temple : Source gallica.bnf.fr / BnF

Boulevards (théâtres des) : Les acteurs des théâtres de Paris où l’on jouait la comédie et le vaudeville désignaient autrefois, avec un petit sentiment dédaigneux, sous cette appellation de ‘théâtres des boulevards’, ceux qui étaient situés sur les boulevards Saint-Martin et du Temple, et tout particulièrement ceux où l’on jouait le drame et le mélo- drame, c'est-à-dire la Porte-Saint- Martin, l’Ambigu, la Gaité et le Cirque. Ils prétendaient, non sans quelque raison d'ailleurs, comme tout le monde a pu le remarquer, que les artistes de ces théâtres, étaient gâté par le goût un peu gros, un peu vulgaire de leurs spectateurs, qu'ils cherchaient l’effet un peu plus que de raison, sacrifiaient souvent le véritable sentiment artistique a désir d'être applaudis, et se laissaient aller dans ce but à une exagération blâmable, qui se traduisait par de grands éclats de voix, des gestes outrés et de fâcheux coups de talon sur le plancher.

Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s’en rattachent. Paris 1885. Librairie de Firmin-Didot et Cie

Scènes et mœurs de Paris. Les petits théâtres, boulevart du Temple. Vers 1850 Musée Carnavalet, Histoire de Paris

Boulevard du crime C’est le sobriquet que la population parisienne avait appliqué naguère au boulevard du Temple, à l’époque où les deux théâtres de l’Ambigu Comique et de la Gaité s’y trouvaient réunis, par allusion aux mélodrames noirs qui se jouaient à ces deux théâtres et qui avaient pour base et pour moyens d’action tous les crimes imaginables : meurtres, empoisonnements, viols, adultères, incendie et le reste. Ce que les dramaturges du temps ont accumulé de monstruosités et d’infamies dans leurs conceptions scéniques est véritablement formidable. De là ce surnom de ‘boulevard du Crime’ donné par raillerie innocente au boulevard du Temple, et qui lui est resté jusqu’à l’époque de sa disparition et de la destruction des théâtres auxquels il avait jusqu’alors donné asile.

Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s’en rattachent. Paris 1885. Librairie de Firmin-Didot et Cie

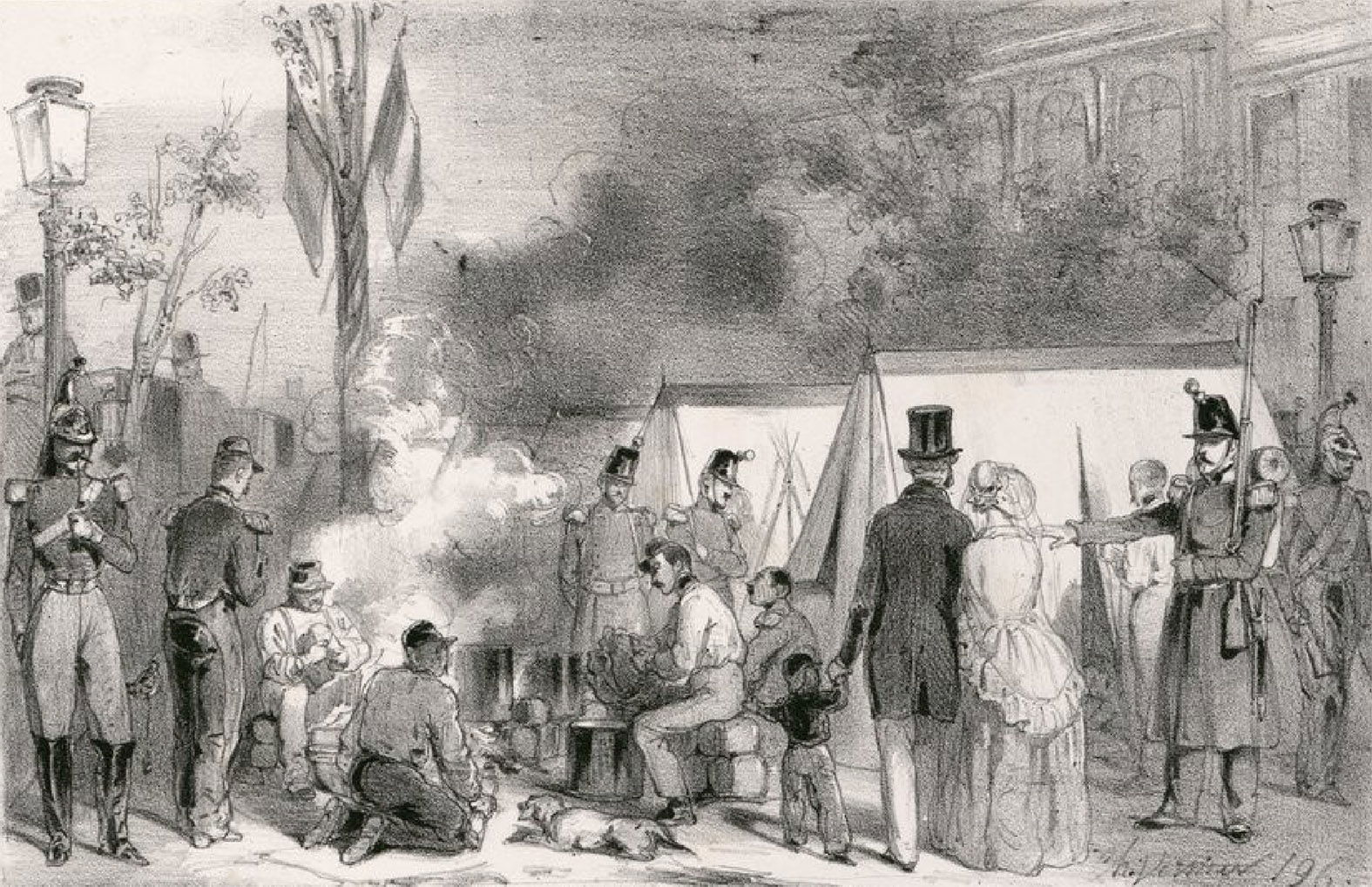

Bivouac au Boulevard du Temple

Peinture de 1862 représentant le boulevard du Temple avec, de gauche à droite, le Théâtre historique, le Cirque-Olympique, les Folies Dramatiques, la Gaîté, Théâtre des Funambules, les Délassements-Comiques (tableau d'Adolphe Martial Potémont, musée Carnavalet).

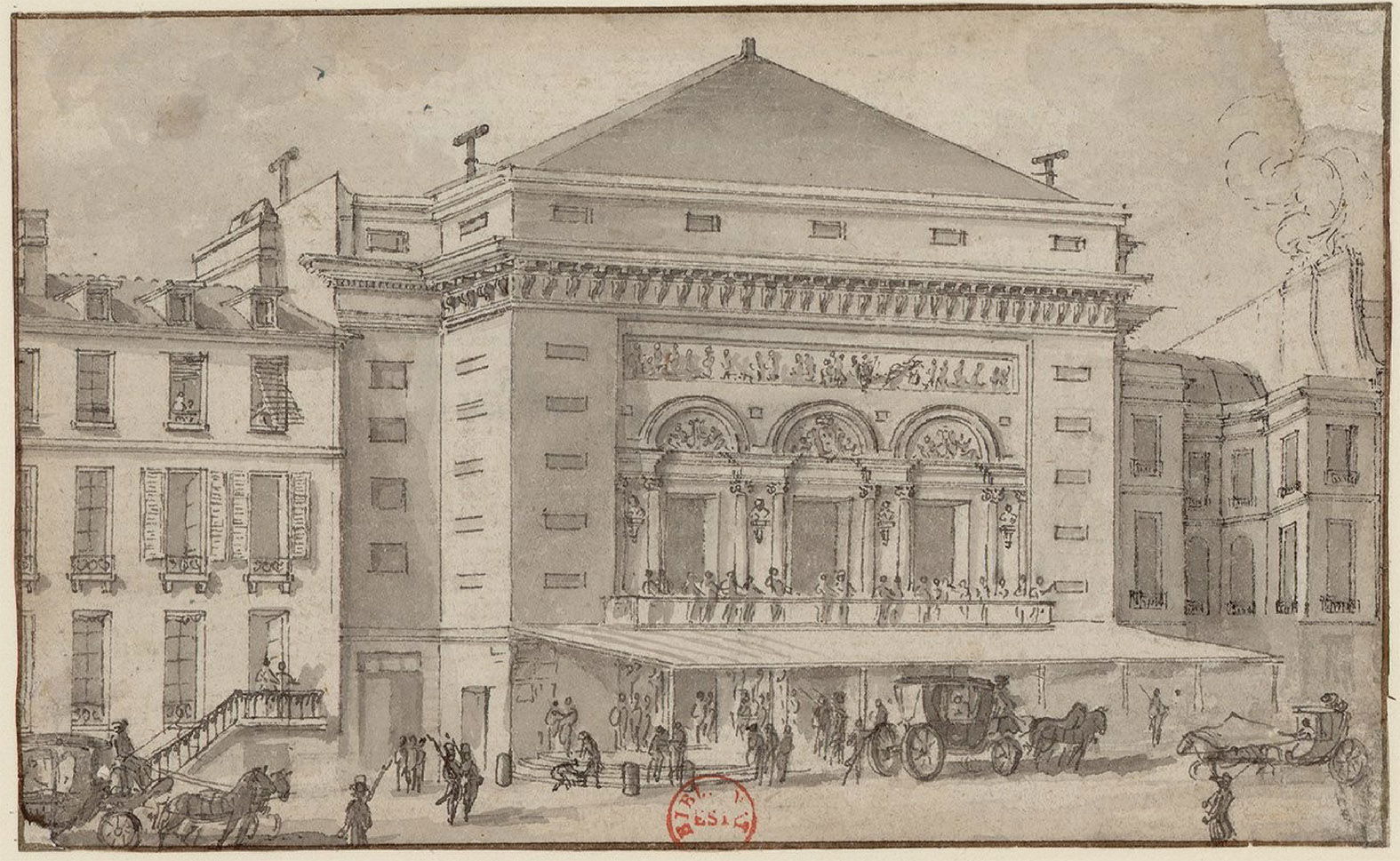

Théâtre de la Porte-Saint-Martin : dessin. 18... Source gallica.bnf.fr / BnF

Parade devant un théâtre des boulevards (théâtre des Associés, boulevard du Temple?). Ecole française , Peintre. Vers 1788. Musée Carnavavalet

Daumier - Le boulevard du Temple

Cirque d'Été - Cirque-Olympique des Champs-Élysées -Cirque-National - Cirque de l'Impératrice

Le Cirque d’Été, également appelé Cirque-Olympique des Champs-Élysées, Cirque National (de Paris) puis Cirque de l'Impératrice est une salle parisienne édifiée en 1841 au carré Marigny par l'architecte Jacques Hittorff et aujourd’hui disparue.

1835 : Simple cirque de planches et de toile installé par Adolphe Franconi, petit-fils du créateur du Cirque-Olympique, le long de l'avenue des Champs-Élysées, le Cirque d'Été (également appelé Cirque Olympique des Champs-Élysées en référence à celui du boulevard du Temple)

1841 : il est remplacé, sous la direction de Louis Dejean, par un vaste édifice en meulière de 6 000 places, construit sur les plans de Jacques Hittorff et magnifiquement décoré par Bosio, Duret et Pradier. L’ouverture se fit le 3 juin 1841. Tout de suite, ce temple du cheval fut le rendez-vous de la haute société parisienne, où le spectacle était autant dans la salle que sur la piste. Le Cirque des Champs-Élysées présente son spectacle du 1er mai au 1er septembre, d'où son nom de Cirque d'Été.

1843 : Les chandelles furent remplacées par l’éclairage au gaz. Un lustre monumental trônait au-dessus de la piste, tandis que seize autres lustres éclairaient la salle

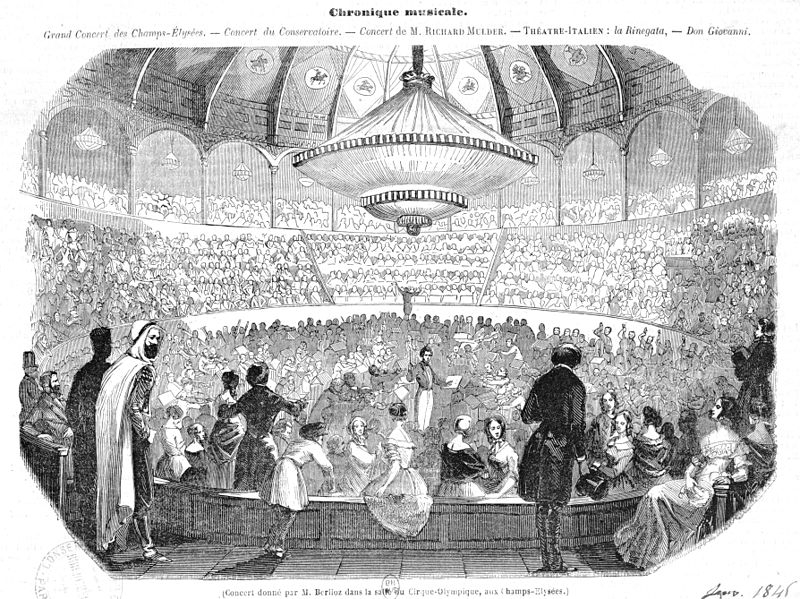

1845 : L’acoustique du Cirque d'Été était si bonne qu'Hector Berlioz y donne une série de concerts.

1852 : Afin que les artistes puissent se produire à l'année sur la piste, le Cirque d'Hiver est édifié selon le même principe limité à la piste, ce qui influence également l'architecture en rotonde de Hittorff, à nouveau sollicité.

1847 : Les spectateurs payaient 2 francs au pourtour et 1 franc à l’amphithéâtre.

1848-1853 : Cirque national de Paris

1853-1870 : Il connut son apogée durant le Second Empire sous le nom de Cirque de l’Impératrice (le Cirque d’Hiver devenant quant à lui le cirque Napoléon). Son succès se prolonge jusque dans les années 1880. Le Tout-Paris s'y précipitait le samedi, jour réputé chic.

1870-1897 : Cirque d'Eté - Victor Franconi

1892 : La fée électricité remplaça le gaz d’éclairage, et un tapis de coco recouvrit la piste. Petit à petit délaissé par le public après l’Exposition universelle de Paris de 1889, il est démoli vers 1900, laissant son nom à la rue du Cirque.

1897-1900 : Cirque d'Eté - Charles Franconi

Un cirque allait renaître sur le même emplacement. Des travaux furent entrepris pour construire le Cirque Palace, mais la société à l’origine de ce projet fit faillite. Tout fut rasé. Le seul souvenir est la plaque de l’ancienne rue de Joinville qui porte fièrement le nom de rue du Cirque.

Cirque National, Paris, 1847

Cirque des Champs-Élysées. 1878

Le compositeur Hector Berlioz dirigea quatre concerts au Cirque des Champs-Élysées en 1845. Le maestro engagea 350 musiciens et chanteurs pour le Cirque des Champs-Élysées. La première eut lieu le 19 janvier 1845 Le 16 février, les parisiens assistèrent au deuxième concert. Pour le troisième concert, le 16 mars, Hector Berlioz réquisionna 500 exécutants Lors du quatrième concert, le 6 avril, l’orchestre interpréta l’ouverture du Freischütz de Weber Les deux premières représentations avaient attiré de nombreux spectateurs. Malgré ce succès, les deux autres concerts n’attirèrent que moins de monde. De par sa participation au prestigieux Cirque des Champs-Élysées, en 1845, le nom d’Hector Berlioz reste ainsi inscrit dans l’histoire du Cirque.

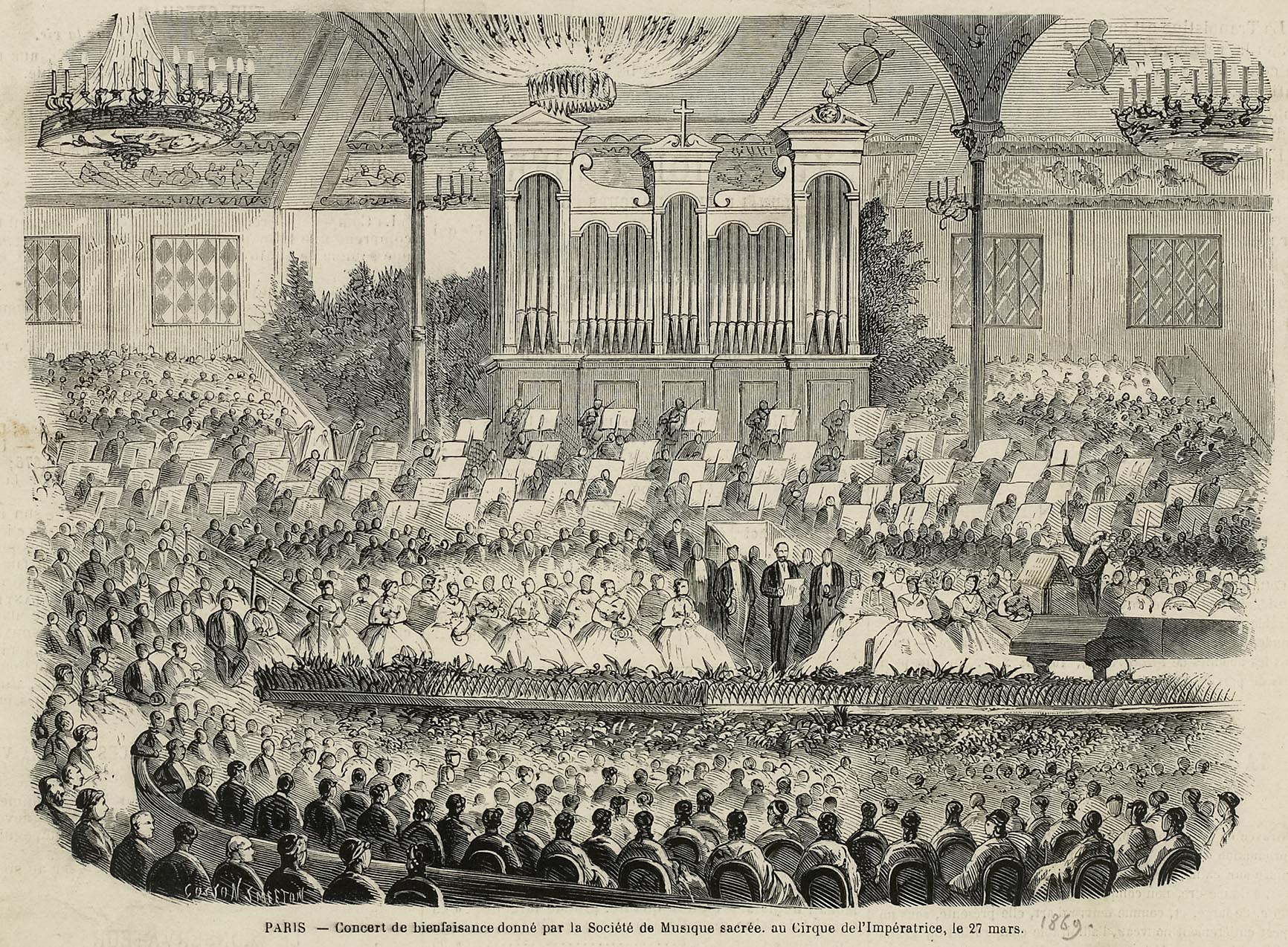

Paris - Concert de bienfaisance donné par [...] au cirque de l'Impératrice, le 27 mars. Best, Cosson, Smeeton (BCS), Graveur. Anonyme , Editeur. En 1869. Musée Carnavalet, Histoire de Paris.

Eden Théâtre

L'Eden-Théâtre, situé au 7 rue Boudreau à Paris (9ème arrondissement), a eu une histoire relativement courte mais marquante.

1883 : L'Eden-Théâtre a été construit au début des années 1880 par les architectes William Klein et Albert Duclos. Il a été inauguré le 7 janvier 1883.

Son architecture était très particulière, inspirée par l'orientalisme et évoquant un temple hindou ou un bazar des Mille et Une Nuits. Avec environ 4 000 places, c'était le plus grand théâtre de Paris après l'Opéra Garnier à l'époque.

Le théâtre a ouvert ses portes avec le ballet "Excelsior!". Il a ensuite accueilli d'autres ballets spectaculaires. Un événement notable fut la représentation unique à Paris de l'opéra "Lohengrin" de Wagner en 1887.

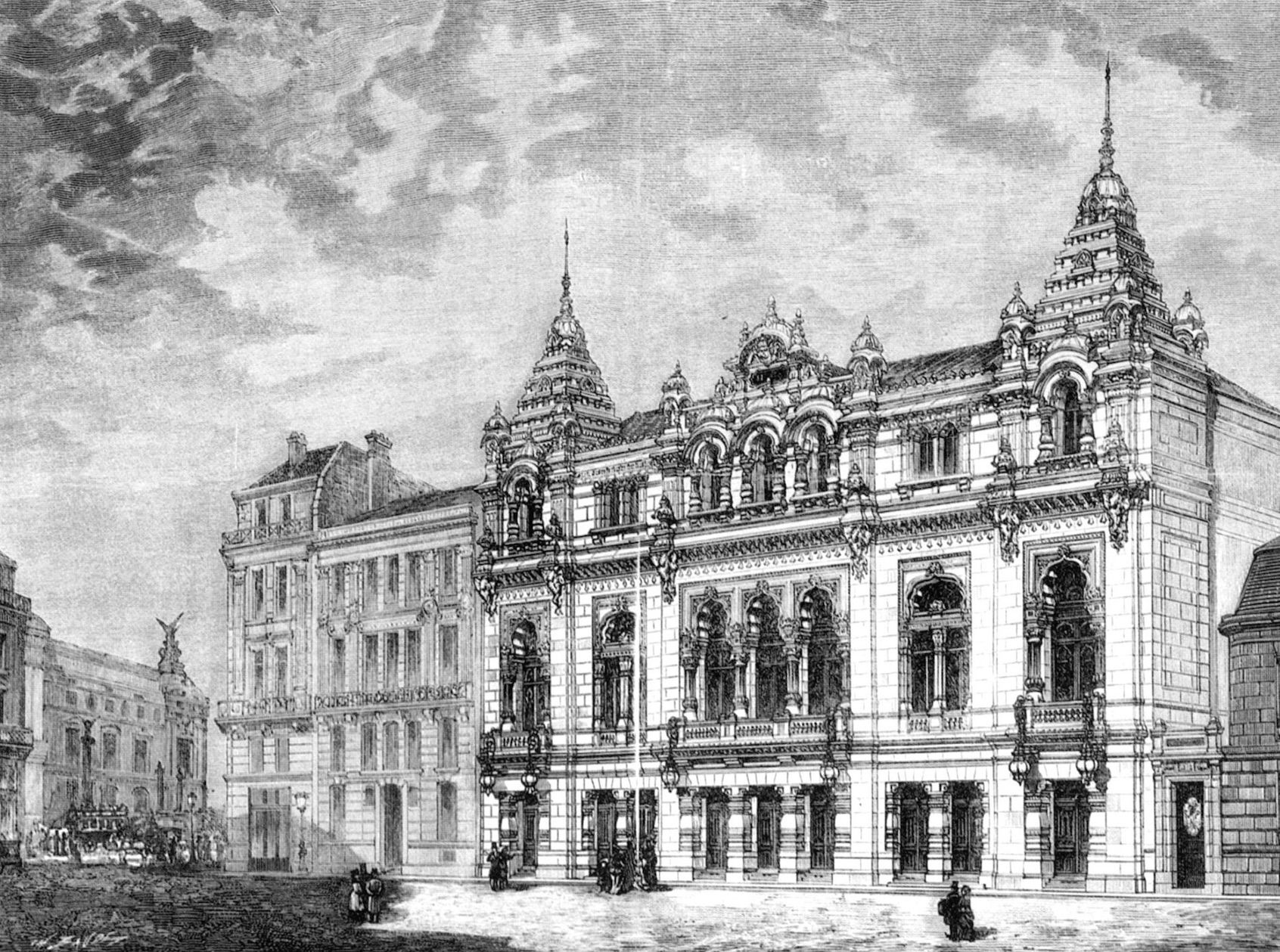

Façade de l' Éden-Théâtre à Paris lors de son inauguration le 7 janvier 1883. Le côté ouest de l'opéra parisien voisin, le Palais Garnier , est visible en arrière-plan à gauche. D'après le dessin de M. Schmitt, l'un des architectes. Les théâtres parisiens disparus, 1402–1986. Philippe Chauveau. (1999).

1890 Octobre : Malgré son succès initial, l'Eden-Théâtre a rencontré des difficultés financières, il a été renommé Théâtre Lyrique, mais a fermé ses portes avant la fin de l'année faute de fonds.

1892 Novembre : Il a rouvert sous le nom de Grand Théâtre, proposant des pièces de théâtre et des concerts.

1893 (12 décembre) : Un plus petit théâtre, appelé Comédie-Parisienne, a été aménagé dans l'un des foyers du Grand Théâtre. Ce petit théâtre est l'ancêtre de l'actuel Théâtre de l'Athénée Louis-Jouvet.

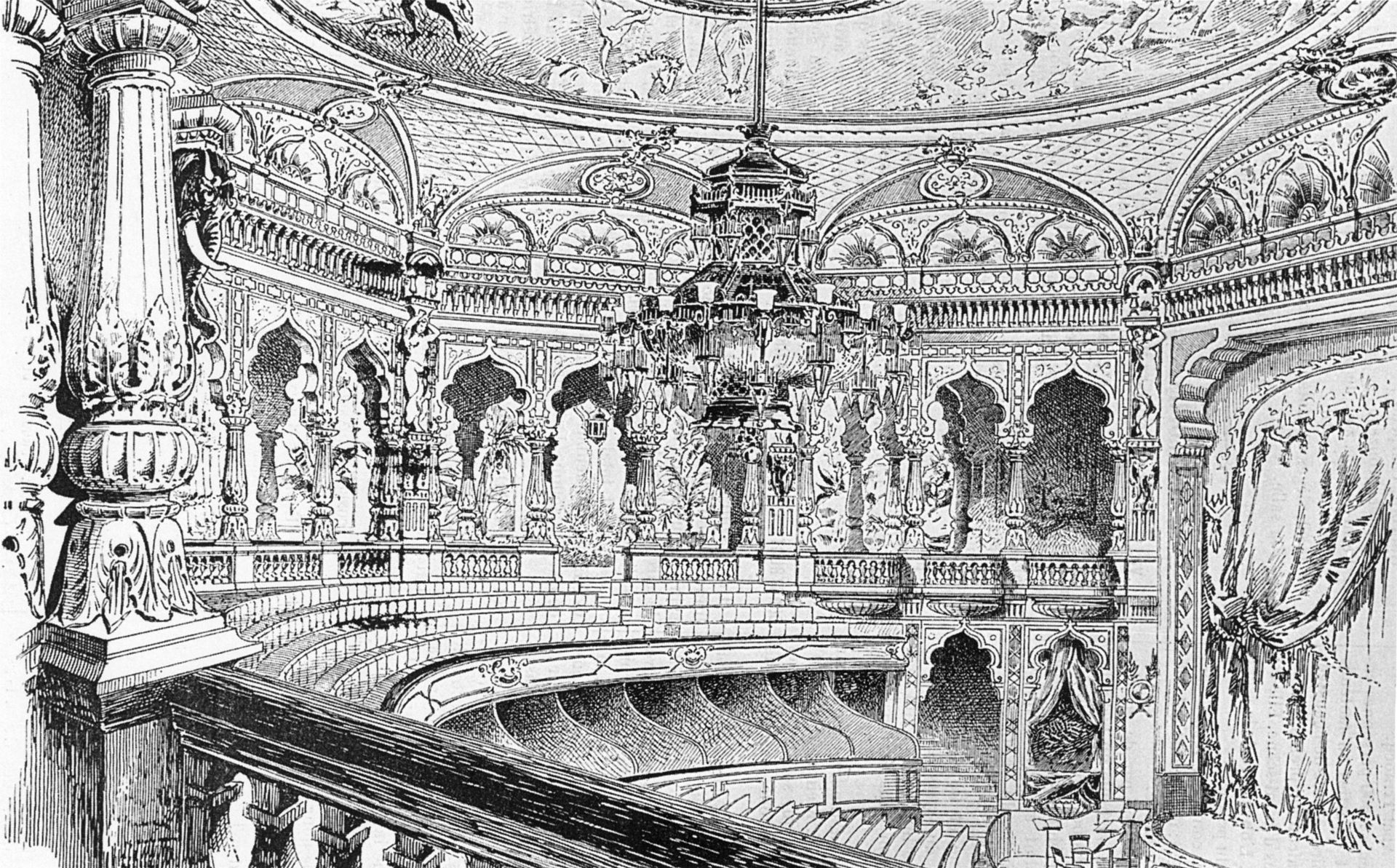

Vue de l’Auditorium. Artiste non identifié. Scan de Béatrice de Andia, (1998). Paris et ses théâtres : architecture et décor, p. 142. Paris: Action artistique de la ville de Paris. Crédit: Bibliothèque Historique de la Ville de Paris

1895 Mai : Confronté à des problèmes financiers persistants, le colossal Eden-Théâtre a finalement été démoli .

L'emplacement de l'ancien Eden-Théâtre est aujourd'hui occupé par le square de l'Opéra-Louis Jouvet.

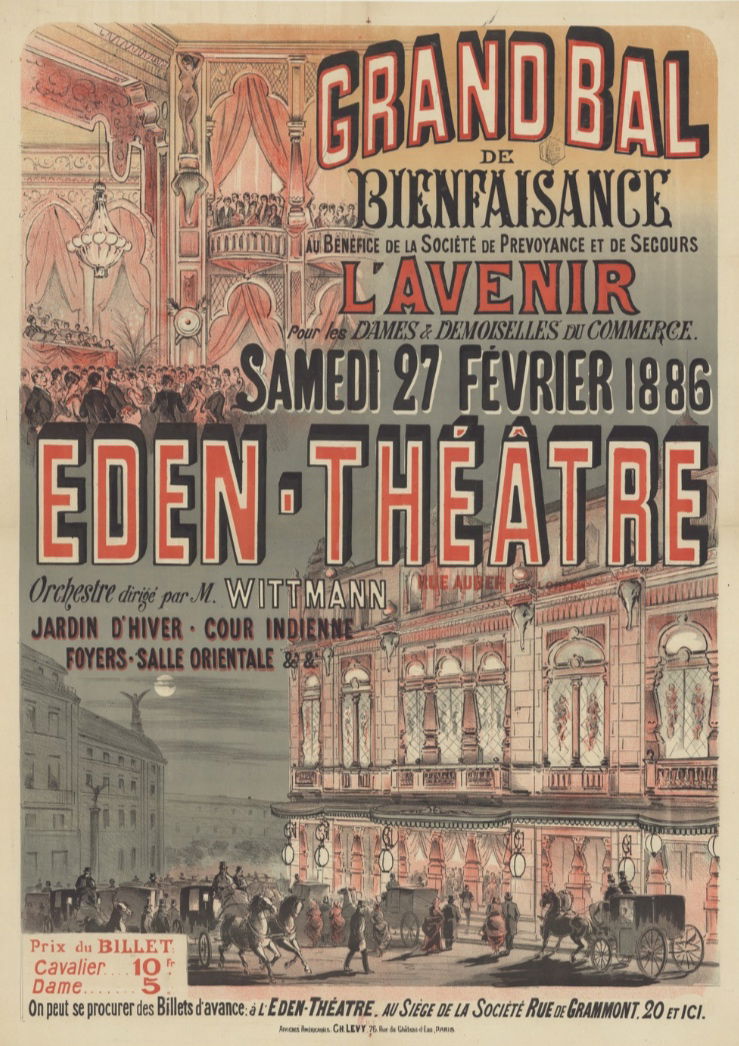

Grand bal de bienfaisance au bénéfice de la Société́ de Prévoyance et de Secours. Ce "Grand bal de bienfaisance" a été organisé le samedi 27 février 1886, à Paris, en France. L'événement a eu lieu au prestigieux Eden-Théâtre. Le bal était organisé au profit de la "Société de Prévoyance et de Secours, L'Avenir". Il s'agissait d'une société de secours mutuel, une forme courante d'organisation d'aide sociale en France au XIXe siècle, avant l'établissement généralisé d'un système de sécurité sociale étatique. Ces sociétés visaient à fournir un soutien mutuel à leurs membres en cas de besoin, comme la maladie ou le chômage. Les fonds récoltés étaient spécifiquement destinés aux "dames & demoiselles du commerce". Cela indique que la "Société de Prévoyance et de Secours, L'Avenir" était probablement une organisation dédiée à soutenir les femmes travaillant dans le commerce à Paris. Cela pouvait inclure les vendeuses, les marchandes ou les femmes occupant d'autres rôles commerciaux.

Source : Eden-Théâtre. Grand bal de bienfaisance au bénéfice de la Société́ de Prévoyance et de Secours, L'Avenir, pour les dames & demoiselles du commerce. Samedi 27 février 1886. Orchestre dirigé par M. Wittman... Affiche non identifiée. 1886. Source gallica.bnf.fr / BnF.

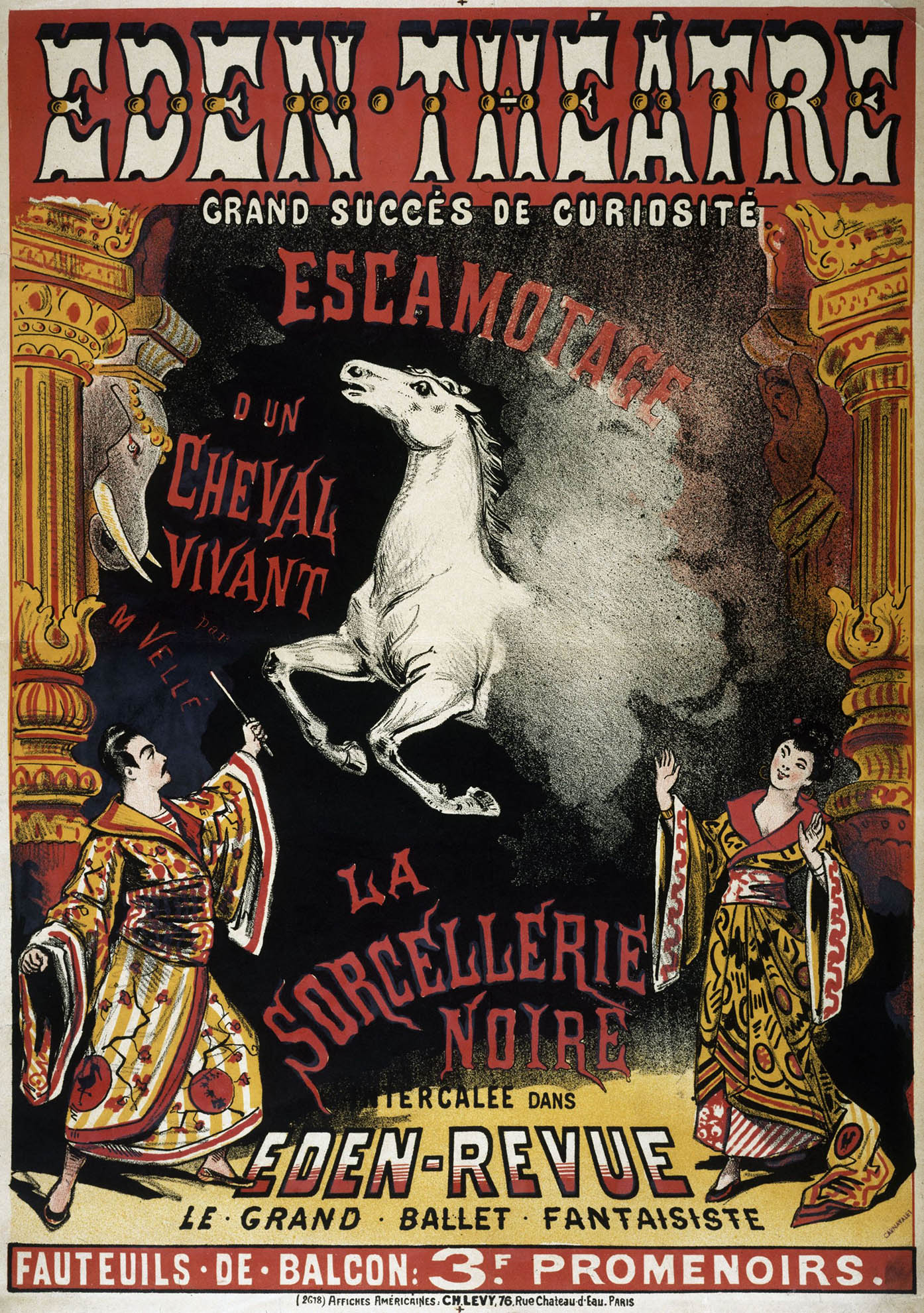

Eden-Theâtre. Grand succès de curiosité, escamotage d’un cheval vivant par M Velle. La sorcellerie noire. Intercalée dans Eden-Revue Le Grand. Ballet Fantaisiste. Fauteuils de balcon. 3f. Promenoirs. Dessinateur anonyme. Charles Lévy : imprimeur. 1887. Musée Carnavalet, histoire de Paris.

Une particularité intéressante de l'Eden-Théâtre était la présence d'un vélodrome souterrain, où les bourgeois venaient apprendre à faire de la bicyclette. Cet espace existe toujours et fait partie aujourd'hui du Musée du Parfum Fragonard.

Hôtel de Bourgogne

L’Hôtel de Bourgogne L’Hôtel de Bourgogne désignait jusqu'au XVIe siècle la résidence des ducs de Bourgogne à Paris. Il était également connu sous le nom d'Hôtel d'Artois

1548 : 30 août : la société des Confrères de la Passion et de la Résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ, fondée par le roi Charles VI en décembre 1402, achete un des lots de l’Hôtel, et y construit une salle de spectacle, rue Mauconseil (actuellement rue Étienne Marcel) pour présenter des mystères. Cette confrérie avait le monopole des représentations théâtrales à Paris. L'Hôtel de Bourgogne est ainsi devenu l'une des premières salles de théâtre permanentes à Paris.

1578 : Les confrères de la Passion cédèrent par bail leur salle à diverses troupes, tout en continuant à jouer. En effet, ils durent à cette date, accepter la concurrences des comédiens venus de l’extérieur de Paris et qui voulaient depuis longtemps se produire dans la ville.

1599 : Les « Comédiens ordinaires du Roy » créés par Valleran Le Conte, prennent possession de la salle ; ils la partagent à partir de 1600 avec les Gelosi, première troupe italienne en résidence qui rencontre un énorme succès, suivie par plusieurs autres troupes italiennes dont celle des Comici fedeli entre 1610 et 1623. A cette époque, on ne jouait pas alors à heure fixe, dans cette salle. Les comédiens, en effet, attendaient que la foule des spectateurs soit suffisamment nombreuse pour démarrer.

Abraham Bosse, Les Comédiens de L'Hôtel de Bourgogne, vers 1633-1634

1677 : L’aventure des Confrères de la Passion prend fin, la confrérie est dissoute. Ses biens sont transférés à l’Hôpital général. La dissolution s'inscrivait dans la politique générale de Louis XIV visant à renforcer le contrôle de l'État sur les institutions. Le transfert des biens à un organisme royal comme l'Hôpital Général renforçait cette centralisation.

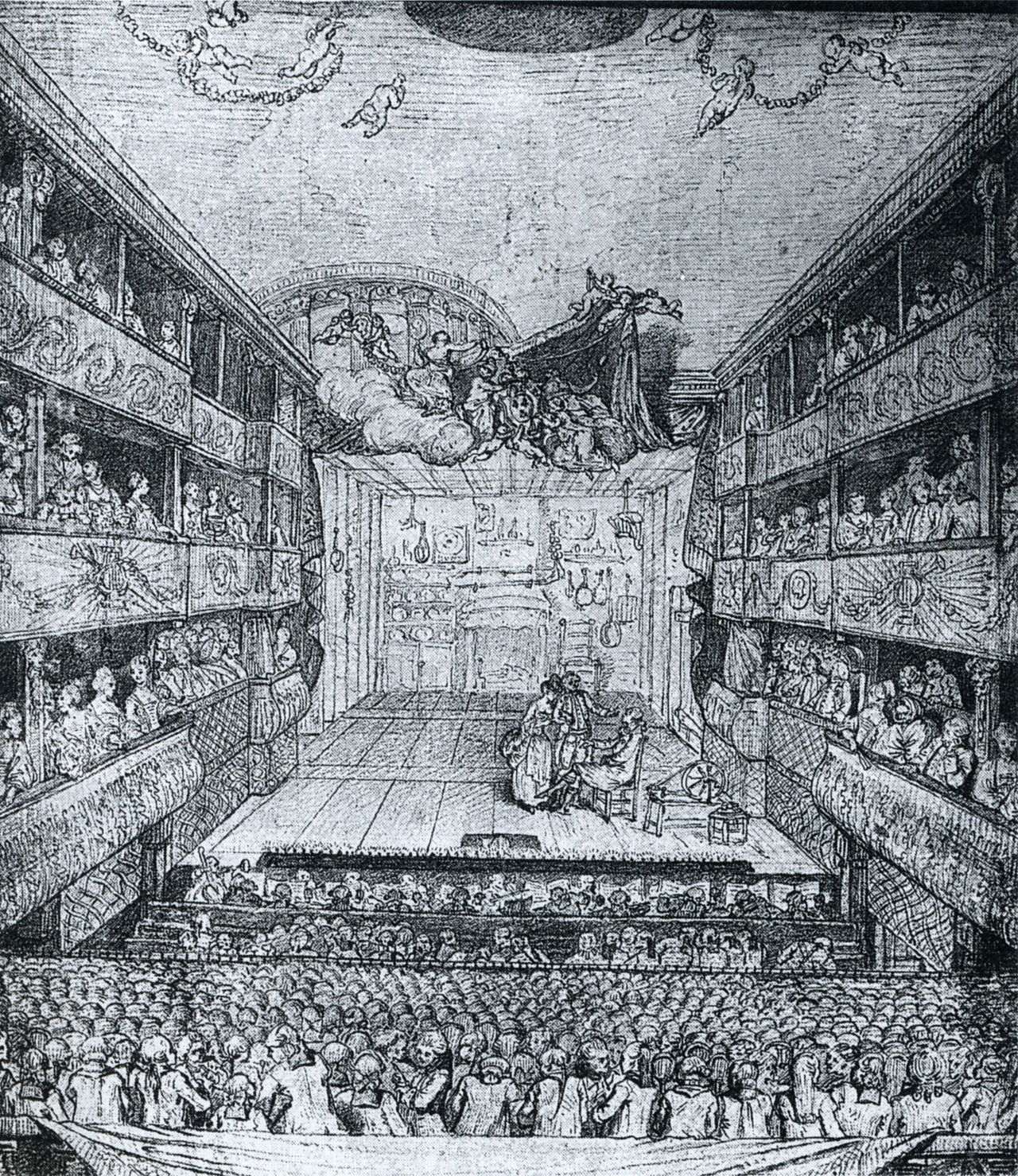

Dessin de l'intérieur du théâtre de l'Hôtel de Bourgogne par Pierre A. Wille, le jeune (1767).

1680 : Un édit de Louis XIV ordonne la fusion de la troupe avec celle du théâtre de Guénégaud, laquelle résultait déjà de la réunion en 1673 des comédiens du théâtre du Marais avec la troupe de l'Illustre Théâtre de Molière. C'est ainsi qu'est fondée une troupe unique et permanente : la Comédie-Française (21 octobre 1680) La Comédie-Française fut nommée sous deux autres noms également, Théâtre-Français et la Maison de Molière.

1783 : Le théâtre fut démantelé et transformé en halle au grain. L'emplacement central de l'Hôtel de Bourgogne, dans un quartier commerçant de Paris, était stratégique pour une halle au grain. La proximité d'autres marchés et des voies de communication facilitait le transport et la distribution des céréales.

Façade du théâtre, au XVIIIe siècle, connu sous le nom d'Hôtel de Bourgogne à l'époque où il était utilisé par les Comédiens Italiens

1885 : Destruction totale de l’Hôtel de Bourgogne pour permettre le percement des rues Étienne-Marcel et Turbigo. Après avoir servi de résidence ducale, de théâtre majeur pendant des siècles, puis de halle au grain, l'Hôtel de Bourgogne n'avait plus la même importance fonctionnelle dans le Paris moderne du XIXe siècle. Son intérêt historique n'a pas suffi à le sauver face aux impératifs de l'urbanisme de l'époque.

Aujourd'hui, le seul vestige de l'Hôtel de Bourgogne est la Tour Jean sans Peur, située rue Étienne-Marcel. Cette tour médiévale est ouverte au public et permet de découvrir une partie de l'histoire de ce lieu, restaurée une première fois en 1893 et puis en 1992.

Tour Jean-sans-Peur.

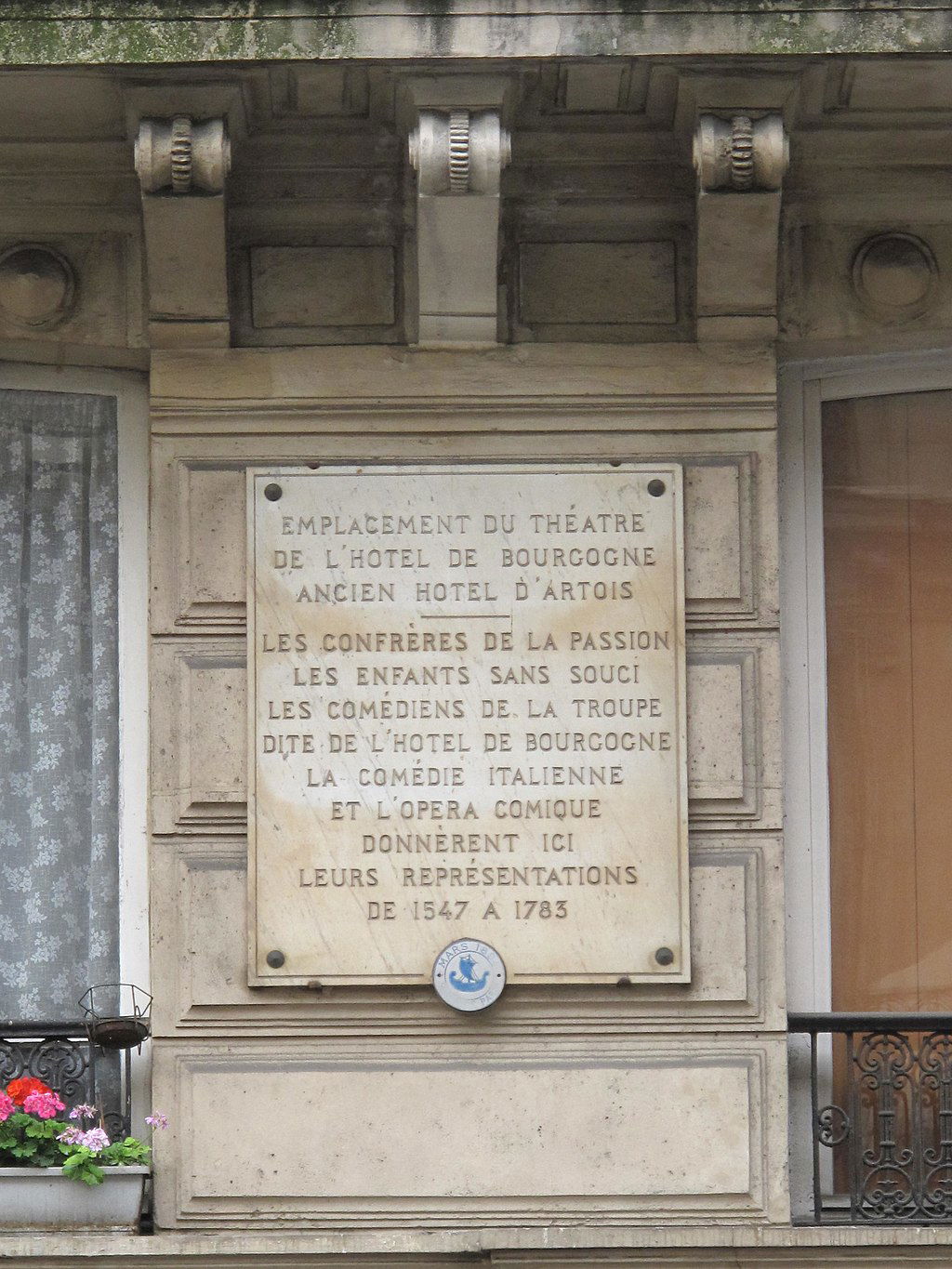

Plaque près de l'emplacement de l'ancien théâtre de l'Hôtel de Bourgogne

Théâtre des Capucines (Salle des Capucines)

Théâtre des Capucines (Salle des Capucines) est une salle de spectacle parisienne située au 39, boulevard des Capucines (2e arrondissement).

1898 : Le théâtre ouvre ses portes, il a été fondé par Max Maurey et Alphonse Franck. Il était situé dans un immeuble qui abritait auparavant un magasin avec trois étages et une annexe dans la cour. Cet immeuble avait été loué dès 1889 aux frères Émile et Vincent Isola.

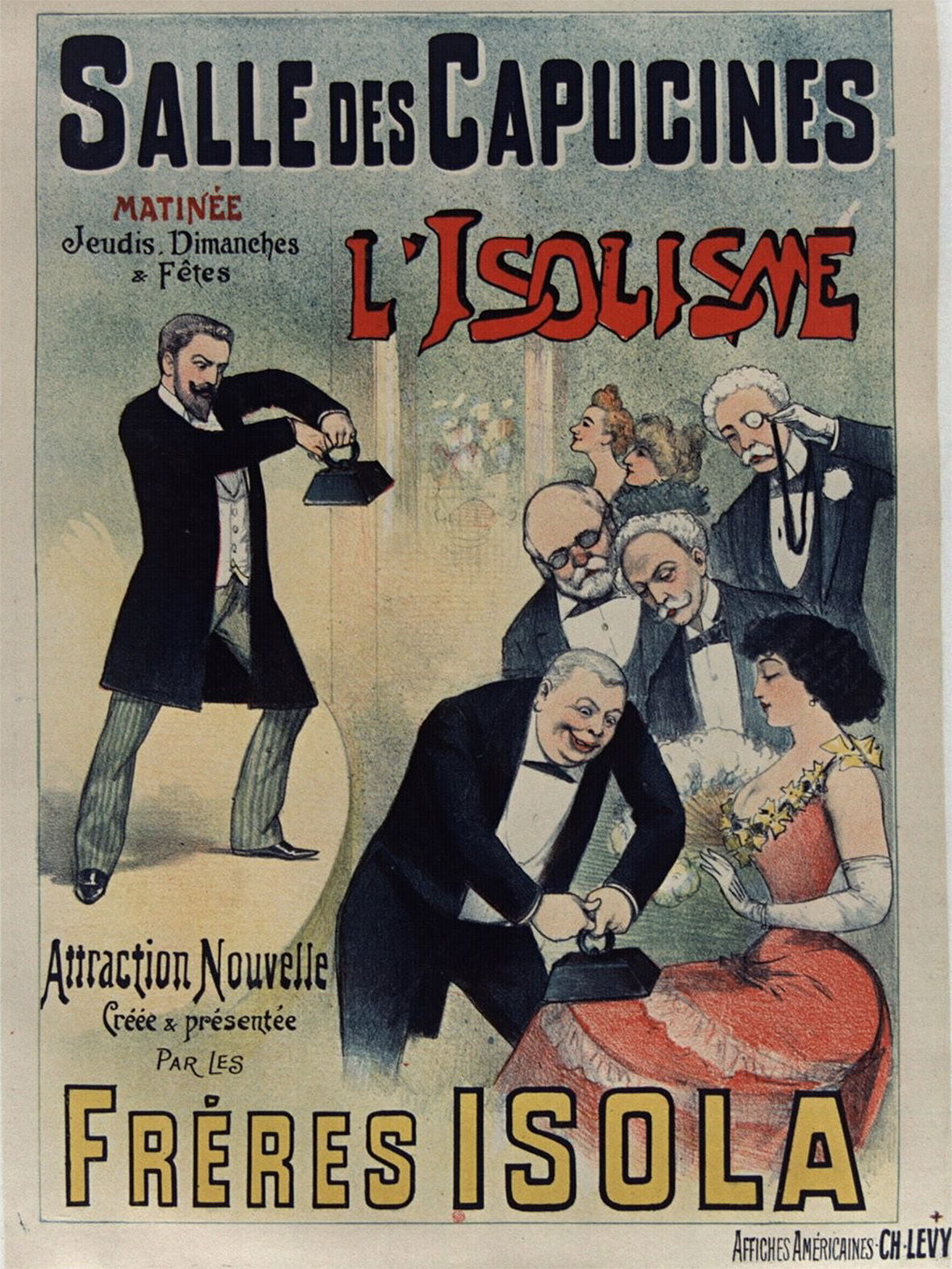

1892 : La salle devint le Théâtre Isola. Les frères Isola Émile (1860-1945) et Vincent (1862-1947) en prirent la direction jusqu'en 1897. Les frères Isola y créèrent des numéros de prestidigitation.

Salle des Capucines. L'Isolisme attraction nouvelle créée et présentée par les frères Isola. (Affiche non identifiée). 1890. Source gallica.bnf.fr / BnF

1895 : Des travaux de rénovation ont été confiés à l'architecte Édouard-Jean Niermans pour transformer l'espace en théâtre. Après Alphonse Franck, plusieurs directeurs se sont succédé, dont Octave Pradels (en 1899) et Armand Berthez (de 1908 à 1932).Le théâtre proposait une variété de spectacles, notamment des comédies musicales et des revues. On y a joué, entre autres, la comédie musicale Une femme par jour.

1905 : Sacha Guitry : Le célèbre dramaturge, acteur et réalisateur a présenté sa pièce Le KWTZ

Paris Théâtre des Capucines.cpa.

1919 : Octobre : La célèbre actrice Arletty (Léonie Bathiat) a fait ses débuts au Théâtre des Capucines dans la revue CGT roi (fait clairement référence à la Confédération Générale du Travail (CGT)). Elle s'y est produite régulièrement pendant une dizaine d'années, notamment dans des opérettes de Rip (Rip était le pseudonyme de l'auteur et librettiste français Georges Thenon (1862-1941).

1928 : Il rouvre ses portes

Dans les années 50 : Le jeune Serge Lama retrouvait en ce lieu son père. Son père fut baryton au Théâtre des Capucines quatre ans durant.

1963 : 8 octobre : Serge Gainsbourg inaugure les Mardis de la chanson.

Collection 25 cm - Au Théatre des Capucines (1963) - Edition remasterisée Digipack

1973 : 29 juin : Le théâtre a fermé ses portes.

1993 : Le bâtiment a été rénové et transformé en un musée à la gloire des parfums Fragonard par Agnès Costa de Beauregard, héritière du parfumeur. Le musée du Parfum Fragonard est toujours situé à cette adresse aujourd'hui.